O baculejo tem cor

Jovens de bairros periféricos da Zona Norte do Recife relatam cotidiano de agressões e humilhações que sofrem nas abordagens de policiais militares. Crédito: Arnaldo Sete

Por Nathália Dielú*

30 segundos. Muito tempo sem ar. Uma eternidade. Com um saco plástico na cabeça e uma caixa d’água de 250 litros à sua frente, o rapaz sentiu a mão da polícia anunciar a sua morte. Tortura injustificável. De cabeça para baixo, com o corpo dentro d´água, enquanto a mão do PM, agarrada ao pescoço do jovem, ia e voltava. Faltava o fôlego. A água entrava pelo nariz. As veias do rosto pareciam saltar.

Aos 20 anos, o rapaz autodeclarado preto e morador há 15 anos da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, estava diante de mais um baculejo da Polícia Militar. Muito além de uma revista cotidiana. Sobreviveu à tentativa de afogamento, mas cultiva o medo de uma polícia violenta que está bem perto. O nome dele não será revelado nesta reportagem, porque abordagens como essas são comuns no lugar onde vive, entre os amigos que andam com ele, pelas ruas da comunidade.

“Já passei por isso muitas vezes. Principalmente à noite, quando eu andava por aí sozinho. Sempre algum policial cismava com a minha cara. Parece que eu nunca tinha paz com a polícia. Sempre chegavam alguns policiais muito agressivos e queriam me abordar, mesmo sem eu estar com nada. Já fizeram várias astúcias comigo. Já me botaram com saco na cabeça, já me botaram de cabeça para baixo na caixa d´água. Foi muita coisa que eu já passei. Já levei até choque. Eu já fui abordado também do lado de uma pessoa branca e eles trataram essa pessoa muito diferente de como me trataram. Desde esse tempo eu fico me perguntando: por que a gente passa por isso e outras pessoas não?”.

O baculejo tem cor. Do tipo mais doloroso e violento, principalmente. É negro.

Negro. Assim como se autodeclarou a maioria da população da Bomba do Hemetério. O último censo do IBGE, em 2010, revelou que a Bomba do Hemetério tem uma população estimada em 8.472 pessoas. Dessas, 5.808 são negras (a soma de pretos e pardos). Ou seja, mais de 60% das pessoas que vivem em um bairro pobre, com muitos problemas estruturais, mas que respira arte e cultura.

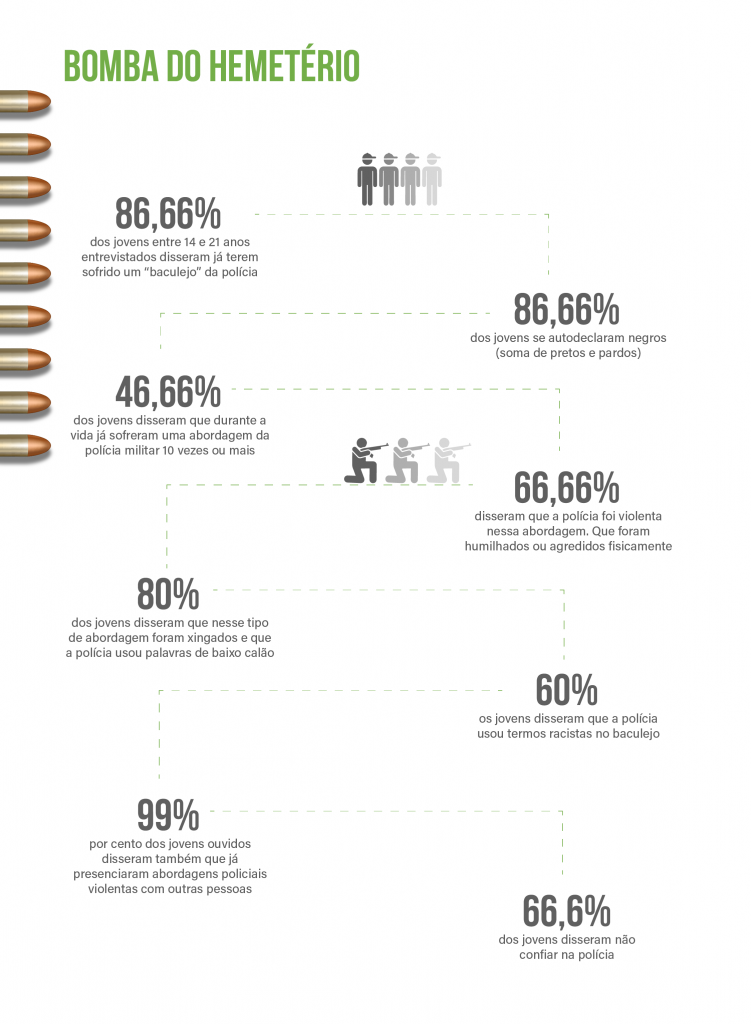

A Bomba é o lar da Gigante do Samba, uma escola de samba que nasceu em 1979 e já foi 59 vezes campeã do carnaval do Recife. Foi neste local onde nos encontramos com jovens entre 14 e 21 anos para aplicar um formulário e entender como a violência policial nas abordagens cotidianas (pelas bandas do Recife conhecidas como baculejo) fazem parte da vida deles.

Jovens da Bomba do Hemetério, reunidos na sede da Gigante do Samba, conversam com a jornalista Nathália Dielú sobre as abordagens policiais no bairro da Zona Norte do Recife. Crédito: Arnaldo Sete

A convocação foi livre, mas apenas meninos apareceram para conversar conosco. Por coincidência, todos têm alguma ligação com a Gigante do Samba. São garotos que aprenderam a tocar algum instrumento na escola de samba, que frequentam as festas da Gigante ou se apresentam com a escola no carnaval. É assim que esse espaço, que nos amparou em nossa pesquisa, também ajuda de algum modo a apresentar novas possibilidades ou uma diversão aos jovens de um bairro ainda muito vulnerável socialmente.

Na quadra da escola de samba, eles se sentiram seguros para responder às perguntas e participar de uma roda de diálogo que revelou muitas dores, mágoas e medo da polícia. 87% deles se autodeclararam negros, mesma porcentagem que mostrou quantos deles já foram revistados pela polícia. Perguntados quantas vezes levaram um baculejo na vida, a maioria respondeu que dez vezes ou mais (46,66%).

Na ausência de dados governamentais que pudessem dizer como a Polícia Militar de Pernambuco pode ser violenta neste tipo de abordagem, perguntamos aos jovens da Bomba do Hemetério se já foram humilhados ou agredidos, quando revistados. A resposta demonstrou uma realidade que se perpetua na ação policial nas comunidades mais pobres da capital pernambucana: 66% dos jovens ouvidos disseram já ter passado por uma experiência traumática de humilhação e violência física ou verbal.

Ruan Nascimento tem 19 anos. Está feliz com o primeiro emprego. O jovem que se autodeclara negro está trabalhando na Central Única das Favelas. Ele ajuda na logística de doações de cestas básicas nas ações sociais da Cufa em Pernambuco. É assim que leva para casa também o dinheiro que ajuda a família a se alimentar. Nascido e criado na Bomba do Hemetério, Ruan tem medo da madrugada. Andar sozinho na rua de casa? Voltar muito tarde sem ter gente na rua?

Podia ser só liberdade, mas para ele é um perigo a ser evitado. “ A gente fica com medo porque de madrugada tem pouca gente. Aí se ele (policial) abordar e você tiver com alguma coisa errada, sem o documento, ele já quer levar a pessoa e você não sabe para onde vai, porque tem vez que ele diz que vai levar você para a delegacia e não leva, fica dando rolê, leva você pra umas matas para dar em você.”, contou Ruan.

No levantamento feito pela reportagem, 60% dos jovens disseram que a polícia já usou termos racistas nessas abordagens. Considerando todas as formas de agressão, é como se 8 a cada 10 jovens já tivessem sido vítimas de vocabulários racistas, do racismo estrutural e da falta de preparo das autoridades policiais nas revistas cotidianas.

Cleiton Silva, que acabou de completar 18 anos, já sentiu na pele essa violência. “Eles chegam falando muita coisa que a população não gosta. Só que a gente não pode fazer nada. Se a gente falar alguma coisa, ele quer bater. Onde eu moro mesmo, muita polícia não chega do jeito que é para chegar. Eles já chegam alterados. Já chegam machucando as pessoas.” contou o estudante que vive há mais de dez anos na Bomba do Hemetério.

Cleiton acredita que a cor da pele define como será a abordagem policial. “O policial abordou meu amigo, ele chamou meu amigo de macaco. Aí a gente não pode falar nada. Até se a gente tiver uma prova é muito difícil contra eles. A gente não vai conseguir, né? Tem uma diferença de cor. Quando é a pessoa branca… e se for uma pessoa negra”, refletiu Cleiton, que está estudando para fazer o concurso da PM. Ele sonha em ser um policial diferente daqueles com os quais já se deparou. “Estou estudando para fazer um curso para ser policial. Se eu conseguir, se Deus permitir, eu não vou ser um desses.”.

Medo e desconfiança. Foi isso que os jovens ouvidos na Bomba do Hemetério responderam à pesquisa por amostragem feita pela reportagem. Perguntados se confiam na polícia, a resposta de 66,6% foi que não. E assim, a instituição que deveria proteger principalmente os mais vulneráveis, tem sido vista como a que mais machuca também. E em vários aspectos. Não só os físicos. “A gente não pode cortar o cabelo como quer, porque eles dizem que é maloqueiragem. Então a gente se sente oprimido pela polícia de vez em quando”, lamentou Cleiton.

Descolorante gerando na alta. Cabelo loiro ou livre para se transformar em outras cores. Muita gente conhece como uma brincadeira de carnaval no Recife, quando garotos desfilam livres seus penteados. Mas em muitas comunidades, como no Córrego do Jenipapo, também na Zona Norte do Recife, nem é preciso data comemorativa para curtir o visual descolorido e descolado, na companhia de correntes de prata, brincos e óculos espelhados.

Grupo de jovens moradores do Córrego do Jenipapo falam sobre a desconfiança que sentem da polícia e o medo das abordagens na região. Crédito: Arnaldo Sete

Deveria ser só divertido mesmo, mas escolher esse visual tem um peso grande para os jovens negros e periféricos do Córrego. Tem o peso do racismo. H.K são as iniciais de um rapaz de pele preta e sorriso gigante que adora descolorir o cabelo para dar uma mudada no visual. Ele não será identificado nesta reportagem porque é menor de idade. “Fico até cabreiro de passar um carro da polícia e eles virem conversar comigo. Tenho bastante medo porque eu já vi acontecer. O cara tá com um negócio no cabelo, um desenho, um cabelo pintado.. Aí os policiais falam: ‘Que é isso, neguinho? Tá com macacada no cabelo é?”. Aí já ‘fale’ tapa, desmoraliza o cara na frente do povo. Porque, na maioria das vezes, o baculejo é na frente do pessoal. Humilha a pessoa. É revoltante”, contou o jovem de 17 anos.

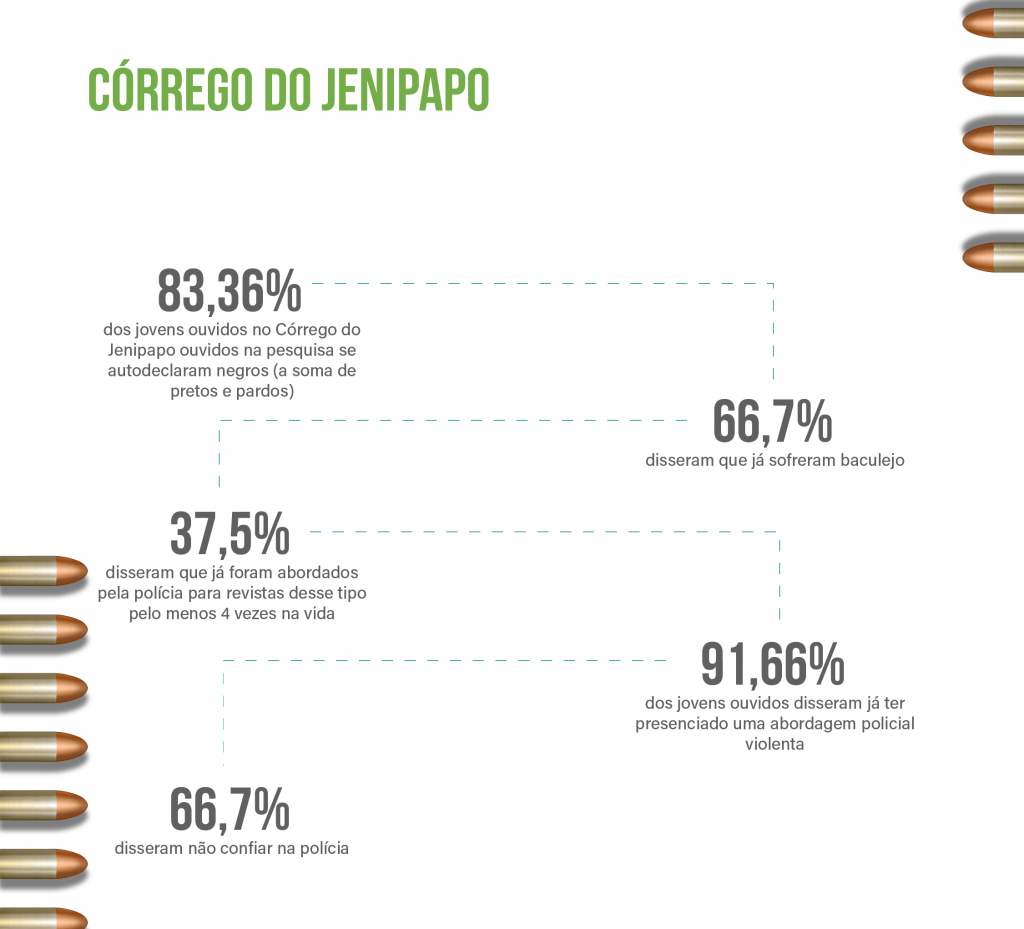

Ele vive no Córrego do Jenipapo. Bairro que, de acordo com o último censo do IBGE, tem uma população de 9.246 pessoas. Sendo 6.250 negras (67,6% do total). Cerca de 9,56% são jovens de 14 a 21 autodeclarados negros. Reunimos alguns jovens da comunidade nesta faixa etária e fizemos uma grande roda de conversa. Ao responder a pesquisa por amostragem feita pela reportagem, 66,7% dos que foram ouvidos revelaram já ter sofrido um baculejo. A maioria (37,5%) respondeu que, pelo menos 4 vezes na vida, já passou por esse tipo de experiência. 66,7% disseram não confiar na polícia.

A forma como a instituição policial se estrutura é um dos pontos mais importantes para refletir sobre os excessos e os critérios contestáveis da abordagem policial no país.

É o que aponta o advogado popular e membro do Projeto Oxé, Eliel Silva: “Um dos princípios norteadores da abordagem policial é a perspectiva da fundada suspeita. Existem várias críticas a isso porque é um critério muito amplo, não é um critério objetivo. O que é fundada suspeita? É o adolescente estar vestindo a roupa da Cyclone? É o adolescente ser preto, ter mais melanina no corpo, ser de determinado território? Existe essa perspectiva de que o critério amplo dá margem a uma discricionariedade do agente público, do policial, de praticar discriminação”.

Para o advogado, as polícias militares no Brasil praticam discriminação sistemática por meio da “filtragem racial”. “Temos uma intersecção entre classe social e raça. Mas a raça sempre vai se sobrepor. Uma pessoa negra pode estar em Boa Viagem, Casa Forte, mas a melanina dela vai pesar sobre esse espaço. Então a filtragem racial tá dentro desse campo extremamente ilegal. A polícia tem que explicar ao cidadão porque fez a abordagem, chegar com educação. São critérios mínimos de direitos humanos”, defende.

Renan Victor conhece bem esse processo de “filtragem”. O jovem de 18 anos é ator e faz parte do Movimento Jovem de Políticas Públicas, que atua nos bairros do Córrego do Jenipapo e da Guabiraba, no Recife. Pesquisar a violência das ações policiais nessas comunidades faz parte do trabalho do coletivo e a a falta de preparo da polícia é o principal ponto observado por Renan para explicar as repetidas violências em abordagens de rotina. Especialmente em bairros periféricos e entre os jovens negros.

“Acreditamos que se houvesse uma igualdade de preparo entre as polícias aqui do Estado, a abordagem daqui e de Boa Viagem deveria ser a mesma, padrão. E a gente sabe que não é. É uma abordagem seletiva, é uma abordagem racista. A gente é o público-alvo e de uma forma grosseira, preconceituosa. Tem o estereótipo. Um jovem que tem um cabelo pintado, ele tá ali, vai sofrer aquela humilhação, o estereótipo que ele é marginal, que ele usa droga, que ele vende droga. É isso que a população periférica e negra passa”, refletiu o jovem que aos 18 anos já perdeu as contas de quantas vezes viu baculejos violentos no bairro onde mora.

“O baculejo tem cor. Com certeza tem cor, tem classificação, tem classe social. Vem de uma história. É negro”, define.

Entramos em contato com a Polícia Militar de Pernambuco e pedimos um posicionamento sobre os dados revelados pela pesquisa por amostragem feita pela reportagem nas comunidades da Bomba do Hemetério e Córrego do Jenipapo, no Recife. Perguntamos também sobre os procedimentos adotados nas abordagens policiais, os critérios, a punição em caso de condutas violentas por parte dos policiais e se eles recebiam algum tipo de formação. No entanto, até o momento da publicação desta reportagem, não tivemos resposta da Polícia Militar de Pernambuco.

* Nathália Dielú é jornalista formada da Universidade Católica de Pernambuco e pós-graduanda em Direitos Humanos pela mesma instituição. É repórter da TV Globo em Pernambuco há oito anos. É co-autora do livro de crônicas A Maior Cidade Pequena do Mundo, da editora Badoque, co-diretora do documentário Somos Todos, premiado no Festival Visões Periféricas (RJ) e pelo Porta Curtas. Acredita no jornalismo como potente instrumento de transformação social e por isso segue apaixonada pelo seu ofício.

Esta reportagem é resultado da bolsa para o laboratório-escola Dados em Narrativas Jornalísticas, realizado em parceria pela Marco Zero Conteúdo, Instituto Fogo Cruzado, Escola de Comunicação da Universidade Católica de Pernambuco e Fundação Friedrich Ebert.

É um coletivo de jornalismo investigativo que aposta em matérias aprofundadas, independentes e de interesse público.