Como e porque a imprensa pode melhorar a cobertura de feminicídios no Brasil

por Pedro Paz*

Na minha pesquisa sobre a produção de notícias de possíveis feminicídios, realizada em 2017, na redação do telejornal local e vespertino JPB 1º Edição (PB), da TV Cabo Branco, afiliada da Rede Globo em João Pessoa, verifiquei que os jornalistas desconheciam a existência e a distinção do crime de feminicídio, previsto desde 2015, pela legislação brasileira, e que essa desinformação norteava todo o fazer jornalístico.

Estávamos em mais um momento de acirramento político no país, no qual ocorrera uma série de represálias a jornalistas do Grupo Globo, inclusive na capital paraibana, devido a supostas manipulações de notícias em favor do misógino impedimento da então presidenta Dilma Rousseff. Para profissionais de referência como eles, terem seus princípios editoriais e conduta profissional em xeque, por parte da sociedade brasileira e sob análise de um pesquisador, era uma situação notadamente incômoda.

Quase não obtive autorização para realizar meu estudo, no âmbito do curso de mestrado do programa de pós-graduação em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob orientação do professor e pesquisador Pedro Benevides. Mas consegui anuência, talvez por alguns jornalistas da emissora também terem integrado o mesmo programa de pós-graduação.

As pautas de prováveis feminicídios não eram prioritárias no espelho do telejornal, por se tratar de violência, assunto evitado por um jornalismo que visa, principalmente, denunciar e solucionar problemas comunitários, como ruas esburacadas e praças abandonadas, e informar a respeito de serviços de utilidade imediata, como os de saúde e oportunidades de emprego e renda.

Nas entrevistas que executei com seis jornalistas que atuavam no telejornal, tive a impressão de que eram pouco politizados e que evitavam assumir função pedagógica sobre temas emergentes na atualidade, como o crime de feminicídio. Do mesmo modo, percebi a precarização do trabalho, deficiências na formação acadêmica e falta de tempo para se dedicarem a uma pós-graduação ou educação continuada. O trabalho industrial os induzia a uma alienação sobre a realidade e o próprio fazer jornalístico, quase que se restringindo ao jornalismo declaratório, com a reprodução de discursos muitas vezes problemáticos.

Mas a minha presença no cotidiano dos profissionais, durante dois meses, entre 24 de abril e 20 de junho de 2017, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, acarretou novas práticas na produção de potenciais crimes de feminicídio: os jornalistas passaram a utilizar e a explicar o termo “feminicídio” e a acompanhar o número de casos, assim como fazem até hoje.

Essa mudança na atuação profissional, certamente resultado do método que utilizei na minha pesquisa, a observação participante, até então inédita nos estudos brasileiros de Jornalismo, sobre esse objeto de pesquisa específico, influenciou os demais veículos de comunicação no estado, sobretudo os de referência, que adotaram a mesma postura. Por exemplo, no último dia 18 de novembro, o G1 PB, do mesmo grupo de mídia, destacou que outubro de 2023 foi o mês com maior número de feminicídios na Paraíba, em três anos.

Terezinha Silva. Crédito: Acervo pessoal/cortesia

Por estar na lista de e-mails da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós), tive ciência do lançamento do documentárioHistória Mal Contada – os feminicídios na cobertura jornalística, em 10 de março de 2023. O documentário, assim como um podcast de mesmo nome, lançado em abril, resultaram de um projeto de pesquisa intitulada “Os feminicídios em Santa Catarina e a cobertura jornalística: mapeamento de um problema público”, coordenado pela professora e pesquisadora Terezinha Silva, e desenvolvido pelo grupo de pesquisa Transverso – Estudos em Jornalismo, Interesse Público e Crítica, da pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Terezinha Silva é docente do Departamento de Jornalismo da UFSC e coordenou a pesquisa que estudou, durante dois anos, a cobertura jornalística de feminicídios em mídias de Santa Catarina, entre os anos de 2015 (quando foi promulgada a Lei do Feminicídio) e 2021, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e apoio da pró-reitoria de pesquisa da UFSC.

Nesta entrevista exclusiva, comparamos os resultados de nossos estudos, a fim de discutir se os jornalistas ainda desconhecem o termo feminicídio e o marco legal do crime; se a utilização de fontes policiais e masculinas ainda predominam nas matérias jornalísticas; se ainda falta um tratamento mais aprofundado sobre os crimes e sobre as causas das violências de gênero; e se a cobertura de feminicídios reflete as vivências das mulheres jornalistas dentro das redações.

Em nosso diálogo, também debatemos se, nas coberturas de feminicídios, o jornalismo não deveria se preocupar com o contraditório; o porquê de algumas mulheres terem sua morte reconhecida pela questão de gênero e outras não; se ofeminicídio seria um problema de ordem estrutural, machista, patriarcal e sexista; e propostas para melhorar a cobertura jornalística de crimes de feminicídio na mesma direção de outros estudos que analisam tendências no Brasil, na Argentina e no México.

***

Pedro Paz – Na minha pesquisa, concluí que os jornalistas desconheciam a existência e a distinção do crime de feminicídio e que essa desinformação norteava todo o processo noticioso. De modo geral, isso continua ou mudou? E por quê?

Na pesquisa que fizemos no âmbito do Grupo Transverso/PPGJOR/UFSC, sobre a cobertura em mídias de Santa Catarina, nós percebemos que o termo feminicídio passa a ser progressivamente utilizado nos relatos jornalísticos, especialmente a partir do ano de 2019.

Notamos que, se até 2018 a definição como feminicídio só aparecia nos relatos quando mencionada explicitamente pela autoridade policial, a partir de 2019, há uma maior apropriação e uso mais frequente do termo pelos próprios profissionais da imprensa, seja no texto das matérias, em títulos e linhas finas.

Esta forma de nomear o crime é um avanço importante de ser registrado. Significa um aprendizado social importante, para jornalistas e para seus públicos, pois revela uma compreensão de que estes assassinatos de mulheres têm uma motivação de gênero.

Por outro lado, a discussão sobre essa motivação de gênero ainda precisa ser mais bem tratada na cobertura jornalística de feminicídios. Ela quase não aparece na cobertura cotidiana dos crimes, porque nestas matérias ainda há um grande dependência apenas de fontes e informações policiais.

A utilização de fontes policiais e masculinas ainda predomina nas matérias? Por que isso acontece e é um problema?

Terezinha Silva – Sim, em nossa pesquisa, identificamos que ainda há uma grande dependência de fontes policiais na cobertura cotidiana dos feminicídios. E a grande maioria é composta por homens. De 240 textos jornalísticos em que foi possível identificar os nomes de policiais, 213 se referiam a homens (geralmente delegados), e somente 27 eram delegadas. Até porque, nestas instituições policiais, a presença de mulheres ocupando estes espaços profissionais ainda é relativamente pequena, e isso se reflete nas fontes que aparecem na cobertura da imprensa.

O principal problema deste predomínio de fontes policiais – e, ainda, homens – é justamente que isso limita a possibilidade de que a motivação de gênero seja efetivamente abordada nessas notícias.

Analisamos um total de 776 matérias jornalísticas publicadas entre 2015 e 2021, sendo 587 abordando crimes específicos (feminicídio ou tentativa de feminicídio) e 189 que não tratavam de um crime especificamente, mas abordavam a temática.

Do total de 587 matérias analisadas sobre crimes específicos (feminicídios ou tentativas), 322 foram construídas utilizando unicamente as informações policiais. Além de ser a única fonte nestas matérias, a polícia aparece ainda em muitos outros relatos, seja junto com outras fontes, ou seja, mediando a fala de algumas delas, como familiares, colegas ou conhecidos da vítima, por exemplo. Há uma hegemonia de fontes policiais na construção da narrativa jornalística sobre o feminicídio, e isso limita a compreensão e ampliação do debate público sobre o problema.

Trazer outros tipos de fontes – como integrantes de movimentos sociais, feministas, pesquisadoras que há anos estudam ou atuam no combate à violência de gênero -, é o ponto central para uma cobertura diferenciada.

São estes tipos de fontes que podem melhor colaborar para discutir o feminicídio para além da ocorrência do crime e de sua investigação; podem contribuir para os relatos abordarem a motivação de gênero e, assim, ajudar a sociedade a entender melhor as raízes do problema e a mudar a cultura, as práticas, os comportamentos.

Em geral, as matérias noticiando o crime e os seus desdobramentos ainda são muito superficiais, e sem esta ampliação de fontes é difícil aprofundar o debate sobre o problema público.

Ainda falta um tratamento mais aprofundado sobre os crimes e sobre as causas das violências de gênero que os produzem? O que colabora para isso existir?

Sim, o tratamento de cada caso ainda é superficial, episódico, que se limita a informar sobre o crime em si – muitas vezes ainda com informações bastante incompletas – sem discutir minimamente as raízes estruturais do problema das violências de gênero, que é a cultura patriarcal, machista, misógina que vitima todas as mulheres – e que, infelizmente, ainda é reproduzida, naturalizada e reverberada em vários espaços da vida social: nas relações cotidianas, na família, nas instituições de ensino, na política, na mídia, etc.

Temos avançado, certamente, porque há muitas pessoas, em todos esses espaços, questionando e não aceitando mais esta naturalização. Mas ainda falta muito. Milhares de mulheres continuam sendo assassinadas em razão do gênero: 1.437 no ano de 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2023.

Isso é assustador, triste; como não se indignar com esta situação, com esta violência? E as mídias e profissionais da área têm um papel fundamental a desempenhar para o enfrentamento desse problema público, que passa por buscar trazer à tona e pautar sempre o viés de gênero presente em cada um desses feminicídios.

Penso que há vários fatores que levam a este tipo de produção mais superficial e menos aprofundada no tratamento dado pelas mídias. Um deles é a precarização do trabalho de jornalistas, que só aumenta; os profissionais acabam tendo que produzir muitas matérias sem que consigam apurar bem aquela pauta ou dar continuidade na cobertura daquele caso.

Essa lógica produtivista das mídias acaba priorizando muito mais a quantidade do que a qualidade e o aprofundamento. Mas a precarização não explica tudo, porque há profissionais que estão atuando nas mesmas condições precárias e estão fazendo relatos jornalísticos com qualidade, mesmo que sejam factuais, e tentando desdobrar aquela pauta em outras mais aprofundadas.

Então, também tem este aspecto pessoal-profissional, de envolvimento de cada jornalista com a sua pauta e o seu trabalho, o compromisso de buscar ampliar e aprofundar um pouco mais a sua pauta, ouvindo outras fontes de informação que colaborem na discussão do problema. Superar a lógica produtivista e enfrentar as condições de precariedade são, de fato, desafios do cotidiano da produção jornalística.

Entrevistar fontes que façam a abordagem de gênero é fundamental. Crédito: Bruna Mello/Amazônia Real

Em que medida a cobertura de feminicídios reflete as vivências das mulheres jornalistas dentro das redações? Na redação que estudei, as mulheres eram maioria, porém pouco politizadas. O que os portais feministas têm a ensinar?

Eu acredito que, apesar das dificuldades e limites que ainda se observam na cobertura de feminicídios, há avanços importantes – e penso que tem a ver com o fato de que as mulheres também são maioria nas redações. Então, de certa forma, há uma maior atenção e sensibilidade na abordagem do tema.

Mas as(os) profissionais também estão imersas(os) em uma sociedade que é machista, atuam em organizações e se relacionam com instituições e atores que também fazem parte desta cultura machista, reproduzindo-a, naturalizando-a. Claro que ser maioria não significa, por si só, transformação nas abordagens. As redações são espaços heterogêneos, como qualquer outro.

Em nossas análises também vimos matérias de qualidade sendo assinadas por jornalistas que não eram mulheres; assim como vimos matérias assinadas por jovens jornalistas ou estagiárias supervisionadas por outros profissionais e que ainda possuíam limites na apuração de informações básicas.

Claro que aqui estão envolvidos vários fatores, como já mencionei, relativos à lógica de produção industrial de informações, à precarização e condições de trabalho, à autoria, motivações e responsabilidade social de cada profissional etc.

Penso que as mídias com perspectiva de gênero inspiram e mostram concretamente a possibilidade de fazer a inversão dessa lógica de produção jornalística que, em geral, prioriza a quantidade em detrimento da qualidade das informações apuradas e publicadas.

Essas mídias operam justamente numa outra lógica que prioriza o aprofundamento, a utilização de outras fontes de informações para ajudar a compreender e discutir as raízes das violências de gênero e dos feminicídios, a olhar para estes crimes como interligados a uma trama social mais ampla, que é uma cultura machista, patriarcal, misógina.

Elas praticam um jornalismo que é fundamentado em um conhecimento mais aprofundado sobre questões de gênero com perspectiva interseccional e esta especialização nestas temáticas é outra contribuição importante, que poderia inspirar outras experiências da cobertura cotidiana da imprensa.

Isso remete ainda à importância de uma formação contínua de profissionais. Cobrir com qualidade uma área temática no jornalismo requer estar sempre buscando essa formação, atualização, acompanhando as discussões cruciais sobre os temas que cobrem, isto é, buscar um certo nível de especialização temática.

Nas coberturas de feminicídios, o jornalismo não deveria se preocupar com o contraditório? Mais uma vez, o mito da imparcialidade mais atrapalha do que ajuda?

Acredito que a escuta de várias fontes ou atores implicados numa situação ou tema é uma das bases do trabalho jornalístico. A meu ver, o problema não está em ouvir as pessoas implicadosas naquela situação ou os que falam por eles(as) ou sobre eles(as), como, por exemplo, advogados, familiares, polícia etc. O problema é não discutir aquilo que é dito pelas fontes entrevistadas, reproduzindo aquilo que é falado sem qualquer problematização, naturalizando o que é dito.

O trabalho jornalístico é justamente trazer estes problemas à tona, mas discutindo-os, questionando-os em cada situação específica e não simplesmente reproduzindo declarações, achando que assim está cumprindo o seu papel como jornalista ou sendo imparcial.

Acho mais difícil nos dias de hoje uma cobertura explicitamente tratar um feminicídio numa perspectiva que não seja a de direitos humanos, neste caso, das mulheres, das vítimas. O que ainda é bastante comum, por exemplo, é que as matérias não problematizem as motivações alegadas para o feminicídio, só reproduzam o que ouviram da polícia ou leram em boletins de ocorrência.

A grande maioria dos feminicídios, como mostram as estatísticas e os relatos cotidianos da imprensa, é motivada pela não aceitação do término do relacionamento e, portanto, da autonomia da mulher. São crimes de poder, de ódio e de vingança, porque as mulheres já não aceitam as tentativas de dominação e de controle sobre elas.

Então, é fundamental que a cobertura jornalística discuta as motivações alegadas. Limitar-se a reproduzir apenas que o agressor alegou ter matado por “ciúmes”, ou porque não aceitava o fim do relacionamento, por exemplo, porque isso foi o divulgado pela polícia, não colabora para o debate público sobre as raízes do problema.

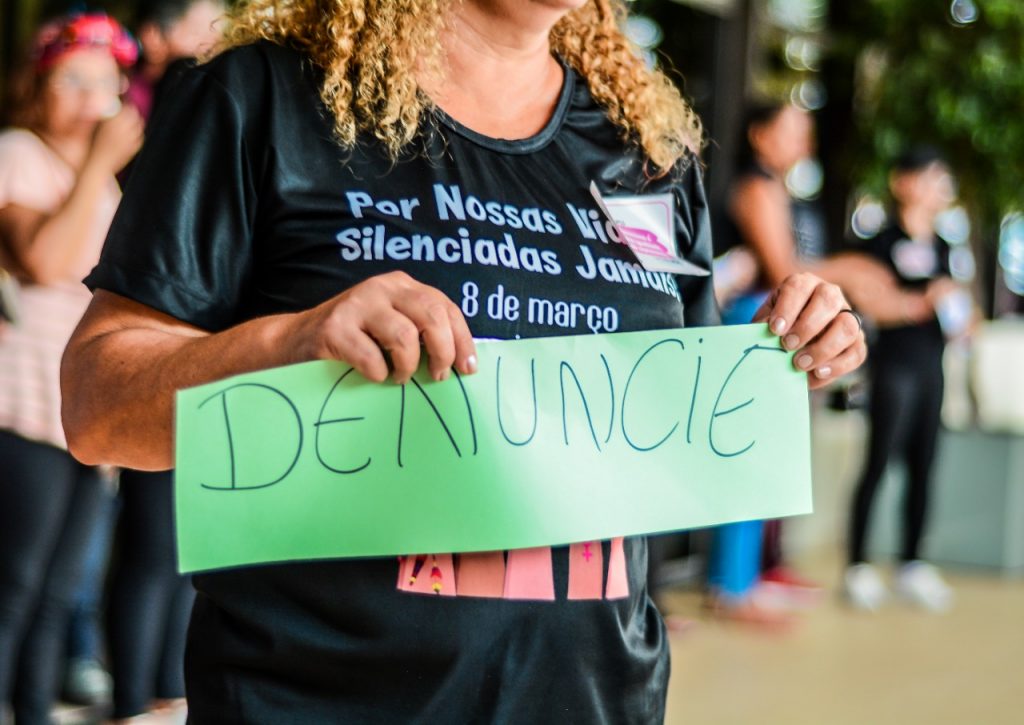

Crédito: Arnaldo Sete/MZ Conteúdo

Algumas mulheres têm sua morte reconhecida pela questão de gênero e outras não, como mulheres negras, em contexto de tráfico ou prostituição, e do campo. Por que isso se dá?

Esta é uma questão importante para ser discutida, com certeza, e a imprensa poderia pautar esse tipo de discussão. Inclusive porque isso remete também ao problema da subnotificação de feminicídios, ou seja, há mulheres assassinadas cujo crime ainda está sendo tratado e notificado como um homicídio e não como feminicídio – um crime em razão do gênero.

Há casos cujas vítimas são mulheres trans e cuja motivação para o crime está associada à transfobia. E nem sempre a polícia e a imprensa tratam aquele crime a partir desta interpretação, invisibilizando assim casos de transfeminicídio.

Além dos marcadores raciais, étnicos, territoriais, de classe, sexualidade que estão aí implicados, penso que isso ocorre também por um entendimento limitado sobre o gênero, que fica mais restrito às chamadas relações de proximidade, ou seja, entre familiares ou ex-familiares, sobretudo parceiros afetivo-sexuais.

No entanto, restringir o entendimento dos crimes com motivação de gênero só dentro destas relações de proximidade é deixar uma série de homicídios de fora das estatísticas e das análises sobre feminicídios, o que impacta também no debate público através da imprensa e no momento de pensar as políticas públicas. As relações de gênero não se limitam a relações de parentesco ou entre homem e mulher; elas constituem as várias instituições sociais, como disse a historiadora Joan Scott.

O feminicídio seria um problema de ordem estrutural, machista, patriarcal e sexista? Quais as suas propostas para melhorar a cobertura jornalística desse tipo de crime e, assim, contribuir para a sua erradicação?

Com certeza: as violências de gênero que resultam em feminicídio são um problema público, estrutural, decorrente de uma sociedade patriarcal, machista, sexista. Por isso mesmo é um problema bastante complexo, cujo enfrentamento depende de um conjunto de políticas públicas que precisam ser ampliadas, ter continuidade no tempo e envolver a sociedade como um todo.

Os feminicídios não são um problema só da polícia, do judiciário ou da mídia, mas sim um problema coletivo, de toda a sociedade, de todas as instituições – da escola, das famílias, da mídia etc. As escolas precisam discutir o tema. Como superar um problema que é estrutural, que perpassa a cultura de uma sociedade, se isso não for assumido e discutido também por estas outras instituições? Políticas de prevenção e de eliminação da violência de gênero precisam envolver todas estas instituições.

A mídia e a produção jornalística estão inseridas nesta sociedade, reflete e reproduz essa cultura, mas podem também questioná-la desde que pautem estas questões trazendo outros tipos de fontes e de interpretações para a compreensão e enfrentamento do problema. Enfim, estamos diante de um desafio que pressupõe o engajamento e a articulação entre diferentes instituições e atores, inclusive os meios de comunicação e jornalistas. Afinal, pelas notícias não circulam somente informações que devem ser relevantes para o debate público do problema; circulam também sentidos e valores que podem questionar as violências de gênero ou, ao contrário, podem continuar reproduzindo-as, mesmo que esta não seja a intenção.

Por isso, a necessidade de cuidar com a abordagem do problema pela mídia, com o uso de certos termos e linguagens, com a reprodução de interpretações que ainda culpabilizam a mulher pela violência sofrida. Por isso também a necessidade de discutir mais a fundo as motivações alegadas para o crime; de discutir o fato de que muitas mulheres são assassinadas mesmo depois de terem registrado vários boletins de ocorrência ou de terem, inclusive, medidas protetivas; de cobrar dos governos em todos os níveis a ampliação de políticas que garantam a efetiva proteção das mulheres vítimas de violência.

São práticas profissionais que ajudam a transformar a cobertura cotidiana de feminicídios. Ou seja, mudar um pouco a lógica de produção que prioriza apenas a quantidade e não o tratamento mais cuidadoso de cada matéria jornalística produzida.

Em nossa pesquisa identificamos que há um crescimento impressionante na cobertura de feminicídios em Santa Catarina, sobretudo a partir de 2018 e principalmente 2019. Essa visibilidade midiática para os crimes ocorridos é importante, porque ajuda a colocar o problema na ordem do dia, do debate público, da agenda social, de governantes e legisladores.

Mas a visibilidade precisa ir além do mero registro da ocorrência e do uso de apenas fontes policiais; é fundamental inserir fontes que ajudem na compreensão sobre as causas e consequências da violência de gênero.

De forma mais prática, há um contexto tecnológico, comunicacional, de convergência de mídias, que me parece pouco aproveitado na prática cotidiana da imprensa. Há várias pautas e materiais jornalísticos que poderiam ser feitos (em vídeos, áudios etc.), não perdem a atualidade tão rápido, e que poderiam ser linkados à notícia mais factual da cobertura cotidiana, como, por exemplo, os canais de denúncia; a rede de apoio e proteção existente às mulheres em situação de violência ou que precisaria ser ampliada; orientações sobre os vários tipos de violência que vitimam as mulheres; etc.

São materiais educativos importantes, que informam e formam a sociedade de modo geral, ajudando a compreender o problema da violência de gênero, a identificá-lo e a combatê-lo. Ajudam, inclusive, as mulheres a perceberem quando estão vivendo situações de violência.

Investir nesses materiais jornalísticos mais duradouros, em termos de atualidade e relevância, pode ser uma forma de amenizar os problemas da precarização e das dificuldades de aprofundamento na cobertura diária. Algumas dessas práticas já vêm sendo feitas, mas poderiam ser mais generalizadas e usadas junto com a cobertura factual.

*Jornalista e doutorando em Antropologia na UFPB, vencedor da edição 2023 do prêmio Cristina Tavares de Jornalismo.

Uma questão importante!

Se você chegou até aqui, já deve saber que colocar em prática um projeto jornalístico ousado custa caro. Precisamos do apoio das nossas leitoras e leitores para realizar tudo que planejamos com um mínimo de tranquilidade. Doe para a Marco Zero. É muito fácil. Você pode acessar nossapágina de doaçãoou, se preferir, usar nossoPIX (CNPJ: 28.660.021/0001-52).

Apoie o jornalismo que está do seu lado

É um coletivo de jornalismo investigativo que aposta em matérias aprofundadas, independentes e de interesse público.