E se os holandeses tivessem ficado? E o que Nassau, Trump e Bolsonaro têm em comum?

Nos 364 anos do tratado que devolveu parte do Nordeste do Brasil aos portugueses, a MZ arrisca uma resposta e encerra o projeto Pecados Abaixo do Equador

Crescer e ter acesso à educação básica em Pernambuco, pelo menos até o início do século 21, era, certamente, ter muitas aulas de História dedicadas a exaltar positivamente um período que durou pouco mais de duas décadas no século 17 mas deixou marcas profundas na historiografia e na identidade dos pernambucanos e pernambucanas. Entre 1630 e 1654, o território que hoje pertence ao estado – e outras regiões do Nordeste – estiveram sob o domínio da Holanda, cujos interesses eram geridos pela Companhia das Índias Ocidentais (WIC), empresa privada que planejou e executou o projeto colonial dos Países Baixos com a mesma ganância e “mão de ferro” de qualquer outro país que se apossou, explorou territórios e roubou o que não lhe pertencia; além de escravizar ou matar povos originários ou trazidos de outros continentes para servir de mão de obra e gerar riquezas às quais nunca teriam acesso.

Talvez você tenha se fantasiado de Maurício de Nassau, conde alemão que governou o Brasil Holandês entre 1637 e 1643, ou atuado como comandante ou soldado nas peças sobre as batalhas da Restauração Pernambucana, como são chamados os conflitos bélicos que levaram à expulsão dos holandeses, em 1654, e que carregam outro “mito” associado ao período: a suposta união de brancos, negros e indígenas para expulsar os holandeses, o que teria dado início não apenas ao Exército Brasileiro, mas também a um sentimento de identidade nacional. Na verdade, as batalhas apenas “livraram” o território de um colonizador para devolver a outro, no caso Portugal, sem quaisquer benefícios para os colonos. Para reaver as áreas, importantíssimas para o cultivo da cana de açúcar, os lusos abriram mão do Sri Lanka e ainda tiveram que pagar uma indenização de 4 milhões de réis para a Holanda dividida em parcelas por 16 anos.

Aliás, esta reportagem está sendo publicada exatamente no dia em que completa 364 anos do Tratado de Haia, que selou este acordo, assinado em 6 de agosto de 1661, encerrando o conflito entre Portugal e a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos pelo controle do Brasil. Hoje, o senso crítico da historiografia contemporânea já oferece novas versões mais próximas da realidade para este capítulo da história, imputando aos holandeses a participação ativa no tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil, a exploração das riquezas naturais e a intolerância contra qualquer religião que não fosse a protestante, entre outras barbáries.

“Os clássicos estão desatualizados com relação aos termos, às novas exigências de vocabulário, de significados, símbolos que precisam ser atualizados. Como pesquisador, percebo a necessidade de fazer essa reflexão sobre tudo o que já pode ter sido falado sobre o período, porque as perspectivas vão ser do ponto de vista europeu ou do colonizador branco, que não estava na base dessa pirâmide de exploração”, explica o historiador, mestre e doutorando Fernando Rodrigues, que pesquisa a Ocupação Holandesa do Brasil no Século 17. “Eu parto de uma reflexão sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo para pensar os holandeses que vieram pra cá, mas este é meu ponto de partida, não é meu ponto de chegada. Porque o meu ponto de chegada é a análise decolonial desse período holandês.”

O que acredita o senso comum?

A questão é que o senso comum, especialmente em Pernambuco, ainda não absorveu completamente esta visão e frequentemente nos deparamos com a pergunta: “E se os holandeses tivessem ficado?” Por aqui, ainda há quem deseje este destino e atribua especialmente à figura de Maurício de Nassau a fama de “bom colonizador”, acreditando que ele tornaria o país uma potência mundial, livrando o Brasil das injustiças e consequências do modelo colonial português.

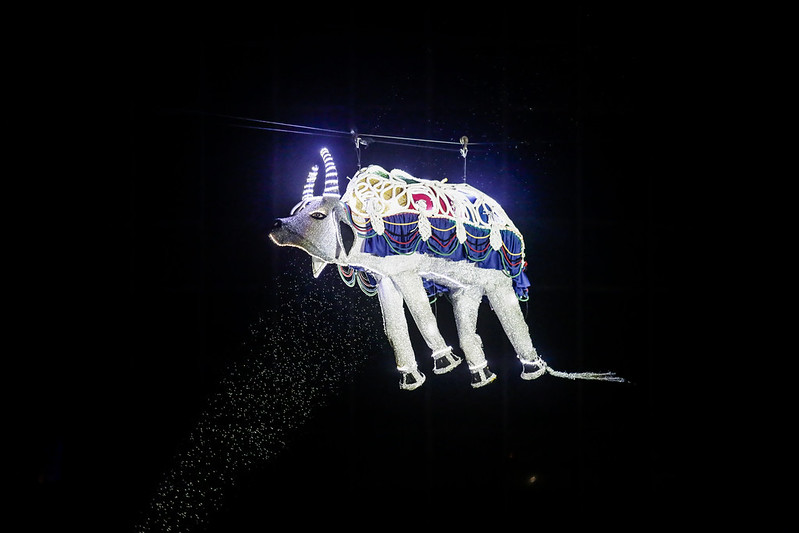

Ruy Aguiar é diretor e dramaturgo da peça O Boi Voador, um espetáculo que conta com aproximadamente 120 profissionais encenado anualmente como parte das comemorações pelo aniversário do Recife, e que conta a história da inauguração da primeira ponte sobre o rio Capibaribe, construída por ordem de Nassau cuja obra demorou tanto que o povo local fazia piadas, dizendo que era “mais fácil um boi voar do que a ponte ficar pronta”.

No dia da inauguração, 28 de fevereiro de 1643, o governante prometeu que faria um boi voar e, para realizar o “milagre” e atrair uma multidão, criou um espetáculo de ilusionismo que até hoje faz parte das grandes histórias sobre o Recife. Primeiro, ele apresentou um boi de verdade ao público e, em seguida, trocou o animal por um falso, feito com uma pele de boi empalhada com ervas secas, preso a uma corda e movido por roldanas de uma extremidade à outra de uma galeria no jardim do governador. A tramoia foi um grande sucesso, levando a população ao delírio.

Além de lucrar com pedágios na ponte, Nassau conseguiu distrair os investidores e a população dos atrasos da obra e salvar sua reputação na Holanda, onde corriam fofocas sobre sua má gestão. “A história do Boi Voador mexe com o imaginário do recifense. Ficou marcada na memória da população principalmente porque envolve Maurício de Nassau, um personagem amado por muitos. A maioria do povo realmente acredita que ele foi um excelente governante. O boi voador é a cereja do bolo, né? E o espetáculo mostra um pouco da personalidade dele”, comenta o diretor.

Artimanha de Nassau em 1643, O Boi voador é encenado anualmente no Recife

Crédito: Arnaldo Sete/Marco Zero

O boi voador, claro, é um episódio quase anedótico, mas, sim, revela a personalidade de Nassau: um homem vaidoso, ardiloso, capaz de enganar uma cidade inteira para demonstrar sua força e, ainda, lucrar com isso. Ele e seus empregadores da WIC não tinham nenhum outro interesse que não fosse o de enriquecer através de um projeto colonial enraizado na exploração e na violência, cujas reverberações ecoam até hoje. São muitos os fatores que explicam a exaltação a essa figura, em grande parte porque sua administração pode ser caracterizada por uma complexa tentativa de equilibrar os interesses diversos dos grupos sociais sob seu comando.

Para a elite política holandesa e os atores econômicos portugueses, ele se apresentou como um governante visionário e humanista, implementando uma política de incentivos fiscais e tolerância religiosa (embora limitada), garantindo direitos de propriedade e oferecendo crédito com juros justos – ou mesmo perdão das dívidas – aos senhores de engenho. Essa postura, que por vezes contrariava as diretrizes dos acionistas da Companhia das Índias Ocidentais, buscava conciliar e estabilizar a colônia. Seu apelo residia, em parte, nessa capacidade de fazer com que a colonização fosse mais suportável para esses grupos.

Contudo, sua “boa reputação” foi construída às custas da externalização brutal dos custos da exploração, principalmente por meio da intensificação do tráfico e do trabalho de pessoas escravizadas africanas, tornando essa parcela significativa de abusos praticamente “invisível” ou justificável para grande parte da população e para a metrópole. Nassau, embora lembrado como humanista, foi um “notório traficante de escravizados”, ordenando a captura de entrepostos africanos como São Jorge da Mina (Gana) em 1637 e Luanda (Angola) em 1641 para garantir o suprimento de mão de obra para as lucrativas plantações de açúcar no Brasil. As condições desumanas nos navios negreiros e a justificativa religiosa para a escravidão eram práticas comuns, com a Igreja Protestante holandesa chegando a classificar qualquer objeção como “escrúpulo inútil”. O conceito de que “não existe pecado ao Sul do Equador” ( ultra aequinotialem non peccavi), difundido por Gaspar Barlaeus, biógrafo contratado e pago por ele mesmo, servia para legitimar esses excessos.

Essa abordagem, que concentrava os benefícios no centro e relegava os custos sociais e humanos para a periferia, ainda ecoa nas práticas atuais de “tecnocratas capitalistas”. O legado ambíguo de Nassau, que combinou urbanismo e desenvolvimento com a brutalidade da exploração colonial, reflete como as narrativas históricas são construídas para ocultar ou amenizar as contradições inerentes a projetos de poder e lucro, como o que levou à criação da WIC, em 1621, visando o controle de territórios e monopólios comerciais, especialmente o lucrativo açúcar do Nordeste brasileiro. Em 1624, a Companhia tentou ocupar Salvador, a então capital da colônia portuguesa no Brasil. Embora frustrada, a derrota inicial não abalou o apetite da empresa.

Em 1630, o alvo seria Pernambuco, o coração da produção açucareira do Atlântico. O sucesso dessa empreitada foi grandemente impulsionado pela captura da frota da prata espanhola em 1628 pelo almirante Piet Heyn, que rendeu à Companhia 11 milhões e meio de florins, o capital necessário para financiar a ambiciosa tomada de Pernambuco.

A invasão, que se deu com uma frota de 67 navios e quase sete mil homens, não foi motivada por ideais civilizatórios, mas pela ambição de controlar o mercado do açúcar e enfraquecer a Espanha, então unificada com Portugal sob a União Ibérica. A estratégia holandesa, conhecida como Plano Atlântico, visava a conquista de territórios-chave no Brasil, em São Jorge da Mina e Luanda . O objetivo era claro: conectar o comércio marítimo de açúcar, pau-brasil e, crucialmente, de pessoas escravizadas, transformando o Recife em um epicentro dessa logística perversa.

As falácias sobre Nassau

Como dito antes, Maurício de Nassau é a figura central do desejo de que a Holanda permanecesse no governo do Brasil por mais tempo. Sua imagem é associada a avanços urbanísticos no Recife, que transformou na “Cidade Maurícia” com pontes e jardins, e à vinda de cientistas e artistas que o acompanharam em sua aventura tropical. Ele é descrito como um “gênio civilizador” em inúmeras publicações da mídia local, como o Diario de Pernambuco, o jornal mais antigo da América Latina que, entre os séculos 19 e 20, publicou vários artigos atribuindo o declínio holandês à “desconfiança e espírito de ganância dos acionistas” após a demissão de Nassau.

Até hoje, a língua portuguesa usa o termo “nassoviano” para adjetivar o período, o que demonstra a monumentalização de Nassau, obscurecendo os aspectos mais sombrios de seu governo. O “Palácio do Açúcar” (Mauritshuis), em Haia, sua suntuosa residência, é um símbolo da riqueza gerada pela exploração da terra e das pessoas escravizadas. A própria Companhia das Índias Ocidentais chegou a exigir que os africanos realizassem os trabalhos braçais no Brasil, argumentando que o clima dos trópicos impedia o trabalho de homens brancos.

A suposta “tolerância religiosa” de Nassau também se mostra limitada sob análise crítica. Embora judeus sefarditas tenham encontrado refúgio e estabelecido as primeiras sinagogas nas Américas (com “portas trancadas” em certa época), católicos tiveram suas práticas reprimidas e indígenas e africanos escravizados eram forçados à catequese, muitas vezes para justificar o trabalho forçado. Sua demissão, em 1643, após sete anos, não foi por “ingratidão” da WIC, mas devido a seu estilo de vida extravagante e políticas que desagradavam os acionistas. Seus gastos com a corte, as obras e o mecenato eram vistos como “passivos financeiros” por uma companhia que buscava lucros, não um reino principesco.

A narrativa idealizada sobre a ocupação holandesa foi forjada e perpetuada pela historiografia oficial. No século 17, Gaspar Barlaeus, por encomenda do próprio Nassau, produziu obras que exaltavam seus feitos, solidificando sua imagem para a posteridade. Por outro lado, as crônicas portuguesas também glorificavam seus próprios líderes, muitas vezes usando elementos ficcionais para legitimar a luta.

A ideia de um colonialismo “melhor” que o português é uma falácia. A história colonial holandesa em outras regiões foi marcada por massacres e genocídio para garantir monopólios comerciais. Os historiadores concordam que o único genocídio bem-sucedido na história do mundo foi perpetrado pelos holandeses contra o povo das Ilhas Banda, na Indonésia, com o objetivo de tirar o comércio de noz-moscada dos portugueses. O Suriname, que permaneceu sob domínio holandês por muito mais tempo, também carrega as cicatrizes de uma relação colonial direta e exploratória.

E se tivessem ficado mesmo?

Sem bola de cristal ou IA que nos permita prever um futuro alternativo fica difícil precisar o que teria sido do Brasil, e do Nordeste em particular, caso a expulsão não tivesse ocorrido, mas é possível fazer algumas inferências. Em termos gerais, a permanência holandesa teria significado a continuidade de um projeto colonial focado na exploração econômica e comercial. Para isso, a dependência da mão de obra escravizada teria sido ainda mais consolidada e ampliada, com a Holanda buscando formar o maior mercado escravista do Atlântico Sul.

É verdade que Maurício de Nassau investiu na urbanização do Recife, transformando o pequeno povoado portuário em um centro urbano próspero. No entanto, essas obras eram caras e visavam apenas servir à elite colonial e aos interesses da Companhia, além de consolidar sua própria imagem de governante civilizado. A cidade de Olinda, a bela e rica capital de Pernambuco quando os holandeses chegaram, foi totalmente incendiada e destruída em 1631 para forçar a concentração da população no Recife, que se tornou a capital da Nova Holanda. Um projeto prolongado provavelmente seguiria mais desse tipo de reconfiguração urbana pragmática, com uma política de “terra arrasada” sendo implementada em qualquer local sempre que os interesses econômicos demandassem.

E os interesses econômicos certamente se manifestariam com ainda mais ênfase, caso as dificuldades financeiras da WIC se aprofundassem. Os cofres da empresa já tinham sofrido grandes impactos pelos gastos de Nassau e pela Guerra dos Trinta Anos na Europa. A crise era tanta que a cobrança rigorosa das dívidas dos senhores de engenho em débito após a saída do Conde foi um fator crucial para a insurreição portuguesa. Se os holandeses tivessem permanecido, essas tensões econômicas teriam continuado, talvez levando a novas revoltas ou a uma reestruturação mais drástica da Companhia.

E se o destino dos senhores de engenho portugueses não interessava à Holanda, imagina o que teria sido das pessoas escravizadas e dos povos indígenas. Embora a escravidão já existisse com os portugueses, os holandeses não só a mantiveram como a intensificaram. A relação com os povos indígenas era pautada por interesses comerciais e alianças, mas também pela exploração e pelo conflito e uma eventual permanência flamenga teria perpetuado essas práticas, com mais violência e aculturação em benefício da coroa europeia.

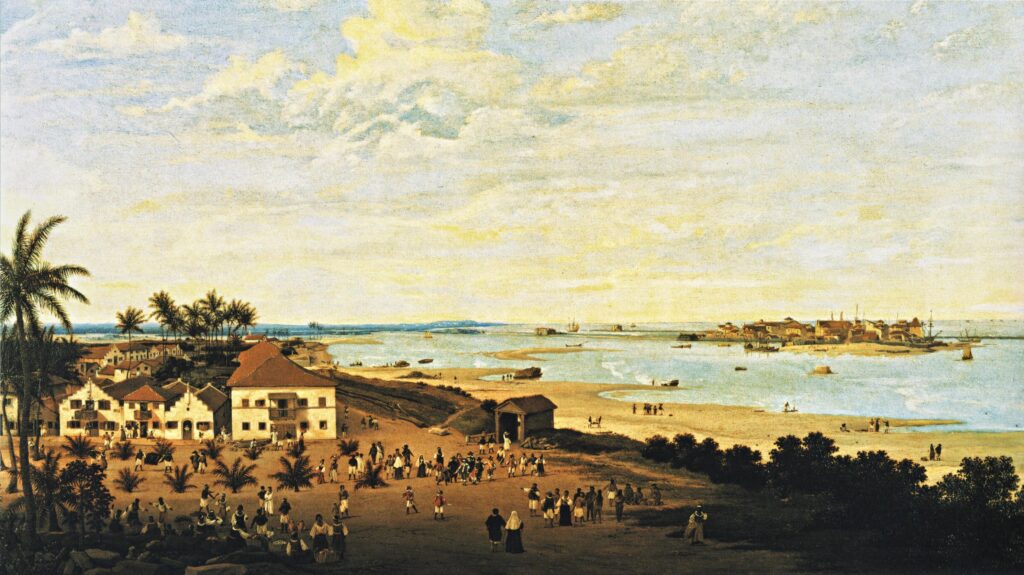

Telas de Frans Post ajudaram a construir imagem do Brasil do século XVII na Europa

Crédito: Reprodução/Frans Post

A presença holandesa deixou marcas na cultura e no imaginário coletivo de Pernambuco. Artistas como Frans Post e Albert Eckhout foram os primeiros a retratar visualmente o “Novo Mundo” para o público europeu, mas suas obras muitas vezes reforçavam a visão de superioridade europeia. Uma continuidade poderia levar a uma maior assimilação de elementos culturais holandeses, como se vê na influência urbanística e arquitetônica do Recife. No entanto, a perspectiva dos povos originários e dos colonizados continuaria a ser marginalizada.

Em suma, se os holandeses tivessem permanecido, o Brasil poderia ter se consolidado como uma colônia capitalista exploradora, altamente focada na lucratividade do açúcar e do tráfico de escravizados, com uma elite europeia (holandesa e alguns portugueses aliados) e uma infraestrutura urbana desenvolvida para servir a esses interesses, mantendo as profundas desigualdades e violências inerentes ao sistema colonial. A imagem de um “bom colonizador” teria sido ainda mais cimentada na narrativa histórica popular, obscurecendo a realidade de exploração e opressão.

Este, claro, seria o cenário mais realista, mas nada nos impede de imaginar também que uma estadia mais longa poderia ter articulado outras forças de resistência. Quem sabe a resistência feminina pudesse ter deixado um legado de agência e liderança, como no episódio da batalha das Mulheres de Tejucupapo, em 1646, onde um grupo de mulheres venceu soldados holandeses usando táticas como água fervente com pimenta para repelir invasores. Este evento ainda hoje é celebrado anualmente por meio de um festival e espetáculo teatral auto-organizado pela na cidade de Goiana, na Região Metropolitana do Recife, liderado por dona Luzia Maria, o que o transforma em um “manifesto de resistência da comunidade”.

Outras figuras e lideranças femininas como Ana Paes e Jerônima de Almeida são nomes invisibilizados do período, bem como os povos indígenas, que não foram meros coadjuvantes, mas agentes históricos complexos que fizeram escolhas estratégicas, aliando-se tanto aos portugueses quanto aos holandeses conforme seus interesses e inimizades preexistentes. A guerra brasílica, com táticas de emboscadas e mobilidade, aprendidas pelos portugueses com os indígenas, foi crucial para a derrota holandesa e a permanência flamenga poderia ter fortalecido as lideranças indígenas de grupos como os Potiguara, representados por líderes como Felipe Camarão e Pedro Poty, exemplos da capacidade dos povos originários de incorporar elementos de culturas estrangeiras (como o cristianismo protestante ou católico) sem perder sua própria identidade.

Do ponto de vista dos negros e negras escravizadas, a invasão holandesa também criou oportunidades para fugas e fortalecimento dos quilombos e projetou figuras como Henrique Dias, um homem negro liberto que ascendeu a mestre de campo de um regimento de homens negros e foi um líder crucial na expulsão dos invasores. Mais lideranças assim certamente teriam surgido no Brasil e a história poderia ter dedicado a eles e elas mais do que a historiografia baseada na visão das elites reservou até aqui. Jamais saberemos. Mas sabemos que é preciso seguir resistindo.

Vitória das mulheres de Tejucupapo simboliza a resistência liderada por mulheres

Crédito: Arnaldo Sete/Marco Zero

Quem são os Nassaus de hoje?

Novamente, aqui, recorremos às inferências para tentar traçar um paralelo entre o estilo de governar de Maurício de Nassau e os que vieram depois dele. Na dissertação “Conde de Nassau, o engenheiro de tramoyas: a cultura do Barroco e a teatrocracia nassoviana”, defendida por André Ricardo de Oliveira Barbosa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sua cultura política é apontada como um exemplar de “teatrocracia”, conceito desenvolvido pelo sociólogo francês Georges Balandier que um poder que não se impõe apenas pela força ou pela razão, mas pela “produção de imagens, pela manipulação de símbolos e sua organização em um quadro cerimonial”.

Para Balandier, “todo sistema de poder é um dispositivo destinado a produzir efeitos, entre os quais se comparam às ilusões criadas pelas ilusões do teatro”. Nassau, um governante barroco, utilizava esse “engenho de tramoyas” – maquinismos que produzem efeitos surpreendentes – como no episódio do Boi Voador, gerando um “impacto emotivo do encantamento” e mobilizando o imaginário social da população. Esse tipo de ação visava atrair a adesão dos governados, cultivando a lealdade, a benevolência e o respeito, em vez de recorrer à repressão física.

A lógica da teatrocracia, com sua ênfase na imagem, na persuasão e na encenação para controlar a percepção e as emoções do público, pode ser observada em figuras e contextos contemporâneos que buscam mobilizar massas para fins políticos ou de influência. Em um mundo hiper capitalista, onde a imagem e a capacidade de influenciar narrativas são tão cruciais quanto as políticas reais, líderes como Donald Trump, Javier Milei ou mesmo suas versões verde-amarelas encenadas pelos Bolsonaro exemplificam a persistência de elementos da teatrocracia. Suas campanhas e governança frequentemente se baseiam em grandes espetáculos e na criação de realidades paralelas (ou fake news, mesmo…) por meio de narrativas persuasivas e uma constante performance pública, elementos que remetem à “produção de efeitos” e à “manipulação de símbolos” descritas no conceito de teatrocracia.

Este texto encerra o projeto Pecados Abaixo do Equador, uma iniciativa da Marco Zero Conteúdo, Placecloud e Nest, com apoio da Universidade Católica de Pernambuco. A plataforma tem mais de 100 histórias curtas, disponíveis em texto e áudio, em português, inglês e holandês, todas elas geolocalizadas em pontos dos cinco continentes. O projeto foi realizado com pesquisa e textos dos jornalistas Carol Monteiro e Emerson Saboya, do historiador Fernando Rodrigues e do tecnólogo Babak Fakhamzadeh, que também desenvolveu a interface. Confira tudo em www.brasil-holandes.marcozero.org

Formada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco (1999), com especialização em Design da Informação pela mesma instituição (2010), master em Jornalismo Digital pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS) e Universidade de Navarra (2010). Tem Mestrado (2012) e Doutorado (2018) em Design, também na UFPE. Atualmente, é professora dos cursos de Jornalismo e Fotografia da Universidade Católica de Pernambuco. Atuou durante 17 anos na redação do Diario de Pernambuco, onde foi repórter, editora-assistente e Editora de Internet até o início de 2015. Hoje é presidente do Conselho Diretor do site de jornalismo independente e investigativo Marco Zero Conteúdo.