Charlie: nous suivons?

Este texto foi escrito em janeiro de 2015, por ocasião do atentado ao Charlie Hebdo. Dez meses depois, seus argumentos continuam valendo e dialoga com o que acontece agora. Por isso, a ideia de republicá-lo.

por Diego Viana

no Para ler sem olhar

- Troisième arrondissement

Posso estar dizendo isso com motivações pessoais, mas sinto que esse ataque ao Charlie Hebdo tem algo além dos outros ataques, atentados e massacres que temos acompanhado neste século. Intuo nele, ainda que intuições sejam coisa pouco confiável, o germe de uma reação em cadeia, uma bola de neve capaz de carregar coisas que nos são muito caras, ou pelo menos são muito caras para mim.

Talvez essa sensação me venha do formato algo diferente deste atentado em particular, em que os homens-bomba são substituídos por encapuzados com AK-47 – a ausência do suicídio pode ter um significado a mais? –; talvez da reação mundial tão mais expressiva, com a criação do meme bastante ambíguo “Je suis Charlie”; talvez da forma como os assim chamados líderes mundiais tentam se apropriar da situação, como naquela infame foto forjada da manifestação; talvez dos outros confrontos que se seguiram, no mercado kasher, nos ataques a mesquitas, na Bélgica. E assim por diante. Seja qual for o motivo, mais do que chocado com o ataque em si, ando apreensivo com a tormenta que se prepara.

Comecei dizendo que minha motivação pode ser pessoal; é que os tiros foram disparados a duas quadras de uma avenida que fazia parte do meu caminho diário para a biblioteca. Um caminho bucólico, para não ser piegas e dizer romântico. Seria essa familiaridade que suscita em mim uma inquietação sobre um sentido mais ou menos oculto do ocorrido? Tenho dúvidas. Acho que compartilho essa sensação e esse sentido com gente que nunca esteve no troisième arrondissement, e fico me perguntando até que ponto a organização extremista que reivindicou o planejamento do ataque não teria, pelo menos em parte, esse sentido em mente.

Sei que isso tudo soa como abstração, mas afirmo que o fato de o atentado ter ocorrido bem no coração de Paris, em plena rua, tem um grande peso simbólico e seria um erro negligenciá-lo. Arremeter contra esse símbolo abre uma brecha na consciência eurocêntrica ainda bem viva no mundo, pela qual sabem os deuses o que pode vir a passar. Essa brecha interessa muito a quem concebe suas estratégias semeando violência.

No inconsciente ocidental, Paris é um museu esparramado no espaço. Em vários sentidos: econômico (consumo de luxo), político (país da revolução, de Napoleão, de De Gaulle, de maio de 68), intelectual (tantos filósofos públicos, tantos museus…). É a terra das agradáveis férias com baguetes e vinho da casa, em cafés nas esquinas, entre fileiras de edifícios hausmanianos, nas pausas das visitas aos museus de arte que, organizados em ordem cronológica (Louvre-d’Orsay-Pompidou) glorificam o gênio artístico europeu, tomado como universal…

Estou me referindo a algo quase indivisável, mas nem por isso menos real (bem ao contrário). Afirmo que todos que, em seus juízos e projetos, navegam por essas vagas culturais (e, aliás, ontológicas) da mentalidade ocidental, quando se deparam com um ataque violentíssimo em pleno Troisième, “são” um pouco Charlie. Mas não é exatamente Charlie que “somos”. Mais precisamente, somos o edifício onde está instalada a sede da Charlie… “Somos” aquela idéia do intocável Paris intra-muros em que guardamos a memória do lado mais charmoso e prazeroso de uma tradição eurocêntrica que moldou nosso mundo, mas há décadas se esvai, no desgaste da realidade cambiante. (Paris “além-muros”, o das banlieues, é outra história, tem até mesmo outros códigos postais e serve de repositório para tudo que esse Paris não é ou não aceitamos que seja.)

Esse Paris simbólico, que o Ocidente guarda no coração, foi conspurcado na semana passada por três encapuzados em um carro roubado e descarregando suas AK-47 sem dó. Para efeito de comparação: os nazistas, em 1944, não tiveram coragem de obedecer à ordem de Hitler para incendiar a cidade-símbolo da ocidentalidade cultural. É claro! A barbárie nazista era ela mesma irrevogavelmente ocidental.

Ben… et alors, cette fois, Paris brûle-t-il ? On verra bien.

Não quero dizer que Paris seja a única cidade a exercer esse papel. Um ataque em Roma ou Florença poderiam ter o mesmo sentido. Todas essas cidades (e não precisam ser lugares, podem ser pessoas, objetos, monumentos) são pontos nodais desse mundo, pequenos corações, por assim dizer, cada um à sua maneira. Também é o caso das Torres Gêmeas de Nova York, quando foram atacadas pelos sequazes de Osama Bin Laden. Aliás, em 1995 Paris sofreu um importante ataque a bomba no RER e não tivemos nem de perto essa reação. Mas também, ora, os tempos eram outros. A mensagem dos valores ocidentais sob ataque cerrado não estava instalada como está hoje. Mais ainda, a figura da imprensa satírica como baluarte da liberdade de expressão, um valor republicano (hoje levianamente chamado de “ocidental”, como se não datasse de menos de trezentos anos mesmo no Ocidente, e olhe lá), amplifica o sentido da disputa simbólica que se instalou depois do ataque.

Desde então, os pontos nodais de um mundo mais agressivo, com inimizades mais acentuadas, foram se assentando, aliás bastante rapidamente, e na França de uma maneira particularmente insidiosa. Falo mais sobre isso adiante, mas deixo como exemplo Dieudonné, esse comediante preso por fazer piada com os ataques. Há anos ele tem estado nos holofotes justamente por amalgamar toda a tensão social da França contemporânea, que se manifesta racial e culturalmente, mas tem raízes econômicas, urbanas, históricas e, por que não dizer: psicanalíticas. Mas deixemos isso para depois.

- Segurança e controle

Um ponto que pode parecer irrelevante, mas não é, está sugerido neste texto do site Open Democracy.

(…) many people are not Charlie because they are afraid. Many people never openly criticize anything or anyone, or at least not relatively powerful people. But even among professional critics, such as comedians and intellectuals, self-censorship is increasingly becoming the norm. Many treat issues related to Jews and Israel much more sensitively than other groups and states, out of fear of professional sanctions (…). Similarly troubling is the growing group of comedians and intellectuals self-censoring themselves on topics related to Islam and Muslims. (…). Even the ‘fearless’ US comedian Stephen Colbert would not show the (in)famous Mohammed cartoons, (…), instead putting up a (funny) image of ‘technical disturbances’. While making fun of his fear of a violent response, he never seriously problematized it and, in the end, censored himself. Even the few brave souls that do dare to satirize Islam(ism), often get censored by the media or their employers (…).

A autocensura. Ou, poderíamos dizer, a falta de coragem. O pano de fundo dessa covardia institucionalizada, se posso chamar assim, é a obsessão de segurança nas sociedades contemporâneas, desdobrada em culto do medo, do controle e da dominação muitas vezes autoimposta – inclusive na forma de autocensura. No mundo em que vivemos, acreditamos estar cercados de perigos por todos os lados, mas estamos empenhados em não os ver nitidamente, não os encarar face a face. Que dirá entender seu significado, sua procedência, seu alcance.

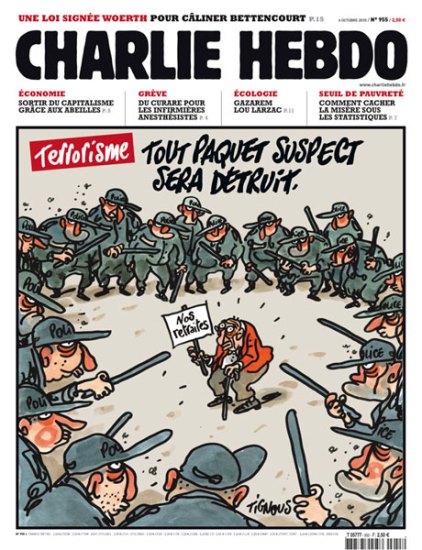

Em vez disso, queremos mantê-los sob controle. O imperativo médico segundo o qual prevenir é melhor que remediar foi estendido a todas as áreas da existência, com enormes distorções. Aeroportos, em tese, previnem a entrada de terroristas, bastando para isso tratar a todos indiscriminadamente como terroristas em potencial (ou melhor, indiscriminadamente não: existe toda uma perfilagem por “tipos”, sabe como é). A polícia americana tem feito operações entre muçulmanos jovens em que falsos recrutadores de grupos terroristas tentam seduzir os garotos, descobrindo assim quem, digamos, “tem tendências”. No Paquistão, os famigerados drones atiram bombas a torto e a direito, matando sem que o matador precise saber o que matou, porque está protegido por trás das interfaces, das telas, das estatísticas.

E é evidente que o ápice dessa forma de controle que mantém os medos e os riscos atrás de barreiras, mas sempre presentes (a presença é fundamental, como vamos ver adiante), é a espionagem denunciada por Edward Snowden, Chelsea Manning e alguns outros. Não à toa, quando começou a grita em torno do ataque à liberdade de expressão no caso Charlie Hebdo – uma leitura extremamente incompleta da situação, embora tecnicamente não incorreta – no mesmo momento tenham surgido as menções a esses dois, e mais Aaron Swartz e Julian Assange: justamente aqueles que têm tentado garantir a vigência das liberdades republicanas (ocidentais…) no Ocidente estão foragidos, encarcerados ou mortos, ameaçados pelas agências de segurança (que ironia) das potências ocidentais…

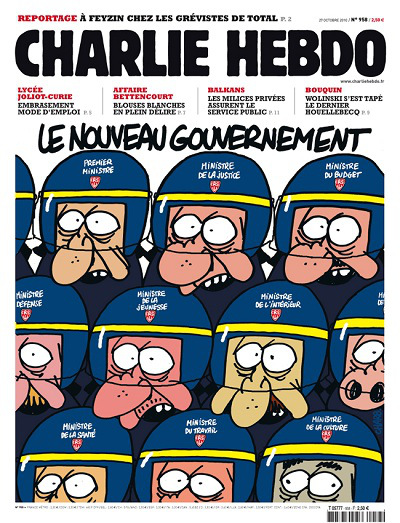

Pois Charlie Hebdo era, e continua sendo (suponho), o oposto disso: é a própria negação da ultra-segurança obcecada, traduzida cotidianamente em aparatos repressivos e nessa arquitetura ameaçadora que, como paulistano, conheço bem até demais. As charges da Charlie Hebdo provocavam escancaradamente grupos que sabiam ser muito perigosos e violentos e nem por isso sua redação era super-protegida, ao contrário de qualquer escritório mequetrefe de Paris, Londres, Nova York… ou São Paulo.

O lema da revista rezava – ou reza, vamos ver – que “a imprensa gratuita custa milhões de comprometimentos editoriais; já a imprensa livre custa 2,50 euros [o preço da revista nos quiosques]”. Os cartunistas da Charlie Hebdo parecem ser o último resquício daqueles anárquicos militantes do pré-segunda guerra, daqueles que faziam barricadas – nessa mesma cidade hoje tão cheia de turistas – mesmo sabendo que não tinham chances de vencer e terminariam fuzilados pelos exércitos do Segundo Império; daqueles que foram lutar contra Franco na Espanha antes mesmo de aprender a limpar um fuzil.

Mas o assassinato dos cartunistas revela que não era simplesmente uma questão de liberdade editorial (aliás, não podemos ignorar as fricções entre essa liberdade e a liberdade de expressão de que se tem tanto falado na última semana). Também havia ali uma disposição, indispensável para qualquer militante, para arriscar a vida por suas convicções e, mais amplamente, para resguardar sua potência de agir – ou seja, para não se deixar escravizar pela ameaça da força, da violência e da dominação. Demonstração disso é que a redação da revista já havia sido alvo de ameaças e, certa vez, de uma bomba caseira. Portanto, quando se deparar com alguém dizendo que eles “estavam pedindo” para morrer, ou “atraíram o ódio” que se abateu sobre eles, sorria marotamente e replique: “num certo sentido”…

Coloquemos essa disposição perante duas coisas mencionadas acima, quais sejam, a autocensura e os comprometimentos editoriais: a escravidão pelo medo ou a escravidão pelo dinheiro, dois modos de reduzir-se a escravo tão antigos, por sinal, quanto a humanidade. E o quadro que se apresenta é bastante elogioso aos cartunistas mortos, pelo menos enquanto, vivos, eles podiam conduzir o que se fazia com sua imagem e flanar por entre todas as polêmicas que causavam. Agora que estão mortos, o que talvez lhes falte é o poder de evitar a apropriação de sua imagem justamente pelos poderes que eles mais se esbaldavam em azucrinar.

Hélas!

- Líderes mundiais

Porque afinal, se, como eu afirmei, a maior qualidade da Charlie Hebdo (e deixemos de lado seus problemas) era essa coragem irresponsável, que chegava ao paroxismo de aceitar o risco de aniquilamento para não ser reduzido à servidão, uma disposição oposta está revelada na célebre imagem dos “líderes mundiais” fingindo estar no meio da manifestação republicana. Ali está representado com enorme sutileza, mas nem por isso menos claramente, o imperativo de uma apropriação dos símbolos (republicanos, no caso) pela política do medo, do controle, da autocensura.

A começar pelo controle da própria produção da imagem: é preciso garantir que ela cause o impacto simbólico desejado sobre as multidões sem incorrer no risco de enfrentar de fato as multidões. É preciso administrar a forma e a circulação da imagem: é preciso que a imagem seja monetizada como instrumento dessa forma de poder. Mas não nos esqueçamos dos corpos: enquanto a marcha da multidão pressupõe a proximidade dos corpos, transmitindo uns aos outros um ritmo comum que os constitui como multidão, aqueles corpos de líderes, tomados como plenamente individuais e acima de qualquer simbiose, se mantiveram resguardados, protegidos pelos guarda-costas, existindo como “símbolos nacionais” e, ao mesmo tempo, reforçando a distância para a população que têm como função controlar.

Quanto às multidões elas mesmas, órfãs e atemorizadas, são presa fácil para o faro de predador desses líderes mundiais. Isso explica a presença de gente que não foi convidada, como Nicolas Sarkozy, que dias antes tinha falado em “caçada” aos assassinos (o velho discurso vingativo da Rota e afins), e Benjamin Netanyahu, um homem que no seu dia-a-dia está ferrenhamente empenhado em implodir a única democracia do Oriente Médio. É o faro do político, hoje um vendedor de segurança sempre disposto a propagar o medo e o ódio para valorizar seu produto. Faro que, por sinal, faltou à Casa Branca, que depois teve de “lamentar” não ter enviado um nome de alta patente…

Lá estavam elas, as massas, reunidas na praça da República, “sendo” Charlie sem que Charlie fosse algo muito determinado. Mais apropriado seria dizer que Charlie, naquele momento, passou a “ser” qualquer coisa que se projetasse sobre esse nome. Tornou-se o pára-raio para o choque de quem viu, como mencionei acima, ser conspurcado um ambiente-símbolo de seu mundo idealizado. Todos horrorizados perante a evidência de que um símbolo é também um alvo e a descoberta de que as violações das fronteiras de controle, inevitáveis e necessárias para sua própria robustez, às vezes ocorrem mais perto do que gostaríamos de admitir.

Sabendo disso, deixa de surpreender a diferença de tratamento da atrocidade em solo parisiense em comparação com tantas outras atrocidades até mais atrozes, mais duradouras ou mais nodais (do ponto de vista dos conflitos da atualidade). É o caso dos massacres perpetrados pelo Boko Haram na Nigéria, o genocídio nas periferias do Brasil (Rio em particular), as estripulias do IDF em Gaza, as execuções de estudantes no México, o bombardeio indiscriminado do Paquistão por aviões teleguiados.

Como bem andam lembrando, Derrida já assinalou há tempos que não se contam os cadáveres da mesma maneira em todos os lugares. Mas vale a pena acrescentar que um dos motivos para isso é a arquitetura do nosso mundo, que tem seus alicerces, seus salões nobres, suas áreas reservadas, suas zonas de despejo. Através do globo, todos somos capazes de reconhecer o papel que cabe a cada lugar e suas relações com os demais. Está introjetado. Grandes massacres têm um ponto para ocorrer, lá nos fundos, debaixo dos varais, diante do muro coberto de limo. Mas um assassinato na sala de estar, diante da lareira, com o candelabro, é um escândalo mundial, porque abala o próprio sentido da construção e invalida as divisões tácitas e férreas dos cômodos.

- Inimigo claro e distinto

Esses são alguns dos motivos pelos quais o ataque à redação da Charlie Hebdo me parece o germe de uma bola de neve assustadora. A partir do momento em que se atinge um ponto-chave de um mundo e sua concepção, como me parece ser o caso de Paris, o jogo está aberto para quem queira determinar e administrar o significado do que virá depois. O que não falta são candidatos: todo o discurso da defesa de “valores ocidentais” está armado – justamente por quem mais se empenha para anulá-los – e a ode às “forças de segurança” é um mantra indefinidamente desfiado. O terreno já está pronto, isto é, já se instalou a efetividade de um mundo baseado numa sensação de segurança (um engodo) cujos fundamentos são o medo e os dispositivos repressivos.

Já temos, também, a figura de um inimigo claro e distinto, que agora se mostra mais nítido e organizado do que nunca foi – isso é sempre muito útil. Outra coisa presente e muito importante é um contexto de impasse quanto ao futuro, algo que suscita todas as fantasias imagináveis. Ainda mais na Europa, onde a crise econômica é só o rosto agoniado de um processo bem mais profundo de decomposição, que atinge em cheio a auto-estima continental. Não é fácil deixar de ser o centro do mundo.

Enquanto isso, as instituições que servem de guardiãs para o legado político-cultural do continente, em que hoje se destacam, naturalmente, a Comissao Européia e o BCE, começam a perder o controle sobre o desenrolar dos eventos, seja pela ascensão do Syriza grego e do Podemos espanhol, seja, ao contrário, pelo Front National e agora o tal Pegida, seja ainda porque a fronteira tecnológica, no que tange às possibilidades de controlar a vida da população, está nas mãos de corporações estrangeiras, sobretudo americanas. Nesse caldeirão de frustrações, rancores e apreensão, a Europa acaba sendo levada a reboque.

Algumas piscadelas das elites europeias para a extrema-direita já são visíveis, como quando Nicolas Sarkozy e seu partido (UMP) empregam um vocabulário emprestado do Front National da família Le Pen. Se a situação chegar mais uma vez a um ponto em que terão de escolher entre grupos fascistas e partidos de esquerda como o Syriza, não há dúvida de que as elites do Velho Continente vão lançar mão dos primeiros, ainda que isso ocorra paulatinamente. Basta ver as leis anti-protestos adotadas na Espanha e os esforços da Comissão Européia para sufocar o partido de Alexis Tsipras, que tem boas chances de vencer as eleições naquela Grécia tão espoliada. Não será a primeira vez que os europeus incorrerão na “falha Cabaret”, achando que podem controlar a sede de sangue de gente para quem o ódio é o único motor possível.

Não terá sido a primeira vez, como sabemos. Basta lembrar que as políticas sociais dos 30 anos gloriosos do capitalismo foram adotadas como um anteparo contra o bolchevismo e, ao mesmo tempo, uma promissória contra novos nazi-fascismos. Era uma rendição à evidência de que, deixado à própria sorte, o sistema tendia ao colapso e fomentava ideologias extremistas. Por sinal, que eu saiba, Paris foi sede dos primeiros atentados à bomba com finalidade de aterrorizar, cometidos pelo anarquista Émile Henry em fins do século XIX. Já nessa época havia quem percebesse a necessidade de estabelecer mecanismos para evitar a tentação de extremismo das populações desamparadas. O primeiro deles, acho que vale mencionar, foi o nada progressista Otto von Bismarck, pai, se podemos dizer assim, do “bem-estar social”.

Mas isso é passado. Nos últimos 30 anos, a história foi de desmonte desses mecanismos de solidariedade, substituídos por uma concepção creditícia em que cada um é seu próprio capital, algo que se sustenta nos dispositivos de controle que mencionei acima. Os perigos que acompanham essa estratégia do desamparo, como criminalidade, miséria, idéias extremistas, são tratados como riscos a administrar, o que envolve a aceitação de que, vez por outra, saiam do controle e provoquem descargas traumáticas. Ainda assim, esses momentos de crise, descargas traumáticas, eclosões de violência, são empregados para justificar as estratégias administrativas elas mesmas, retroalimentando o sistema securitário fundado sobre o pavor.

- Cabeças de Hidra

O contraponto atual a essa estrutura administrativa de controle e capitalização, ou pelo menos o mais poderoso e duradouro, parece estar encarnado nos grupos fundamentalistas islâmicos que se comportam como cabeças de Hidra, multiplicando-se e renascendo sempre que decepadas de suas lideranças. A Hidra, a propósito, fornece uma imagem muito adequada do inimigo ideal: se ele puder ser eliminado de uma vez, seu papel como inimigo desaparece com ele e o imperativo da segurança, do medo e dos aparatos bélicos perde sua base. Por isso, o inimigo bem talhado para perenizar o sistema securitário é aquele que, a cada golpe, só faz inflamar mais a sua retórica. É o caso do fundamentalismo islâmico.

Mas ele tem também sua dinâmica própria, algo que as tiranias ao longo da história sempre tiveram dificuldade em compreender. Ele também é um candidato na disputa que mencionei acima, pelo domínio da narrativa, ainda que seu público seja outro: aqueles que, sentindo-se, com ou sem razão, marginalizados e inferiorizados, desejam voltar-se contra os poderes hegemônicos e estão à mercê da primeira mensagem que os faça sentir-se fortes.

No caso de grupos islâmicos radicais, vemos como os mais recentes, notadamente o chamado “Estado Islâmico do Iraque e do Levante”, mas também a dita “Rebelião da Al Qaeda no Iêmen”, têm ambições e métodos mais avançados que seus antecessores. (A rigor, a própria Al Qaeda, há alguns anos, vinha evoluindo em termos de marketing e estratégia, usando revistas em inglês e ferramentas online para fomentar a criação de pequenas células terroristas em países ocidentais, com uma lógica de verdadeira guerrilha atomizada.) O Estado Islâmico, por exemplo, não apenas se organiza militar e administrativamente de modo bastante tradicional, como domina o uso de vídeos (transmitidos por sites de compartilhamento à Youtube) e vinhetas que seduzem juventudes mundo afora.

Além disso, estão muito perfeitamente inseridos na mesma geopolítica pressuposta pelas potências que combatem – e que os combatem. Como se sabe, o Estado Islâmico tem financiadores nas altas esferas da Arábia Saudita e é no mínimo tolerado pela Turquia (que os usa para manter os curdos ocupados). A Arábia Saudita, por sua vez, é um antigo aliado do Ocidente, como já foram o Iraque, a Líbia e os demais países árabes dominados por ditaduras seculares cuja grande missão no quadro internacional era manter os religiosos afastados da política. O Irã se aproximou dos EUA (ou vice-versa) para combater o Estado Islâmico, apesar de ter fomentado os talebãs afegãos e paquistaneses para enfraquecer a coalizão americana do Afeganistão… e assim por diante.

Mencionei tudo isso para lembrar que não basta identificar no ataque à redação da Charlie Hebdo a eclosão súbita de uma violência gerada pelo ódio puro e simples – à liberdade de expressão, aos valores ocidentais, à blasfêmia, ao que for. Até mesmo o termo terrorista é vago e fraco demais para exprimir o que está em jogo e acaba nos conduzindo a uma leitura insuficiente dos eventos. Pelo que se pode ver, o terror e mesmo o ataque direto ao Ocidente são um objetivo secundário nos cálculos de grupos como o iemenita ou o Estado Islâmico. Eles se vêem como atores políticos capazes de recorrer à violência e seus atos estão submetidos a algum tipo de cálculo, que nunca seremos capazes de vislumbrar se nos contentarmos com o fato (inegável) de que são terroristas. São terroristas entre outras coisas. Ou seja, o terrorismo, aí, é uma ferramenta, absolutamente atroz, sim, mas não de todo inédita. É auxiliar, não essencial. Por sinal, é bastante duvidoso que, no cálculo dos líderes desses grupos, a motivação para autorizar um atentado no Ocidente seja confrontar-se com a liberdade de expressão.

É claro que isso não vale para os encapuzados eles mesmos. A julgar pelo que já disse a imprensa francesa sobre os irmãos terroristas, eles se encaixam à perfeição no estereótipo psicologista hollywoodiano do perturbado, escanteado, revoltado, fácil de cooptar. Aqui, poderíamos enveredar por um comentário sobre o abandono das periferias, a condição precária de vida dos muçulmanos franceses e assim por diante. Mas acho mais interessante, neste momento, observar que, se esses sujeitos são “uns loucos fanáticos”, aqueles que os arregimentaram, treinaram e comandaram são outra coisa inteiramente. Quem colocou as armas nas mãos dos atiradores acredita fazer parte do jogo político internacional e isso é bem mais preocupante do que a ação isolada de um par de insensatos. Se eles recrutaram seus soldados entre os párias, foi intencional, planejado. Usaram a vasta população mal integrada à lógica social como uma siderúrgica usa uma mina de ferro. Aliás, não são os únicos a agir assim.

- Suis-je? Suivons-nous?

Como sempre, já me alonguei demais; mas, se abusei da sua paciência, pelo menos consegui listar uma série de coisas que me inquietam a partir do atentado à redação da Charlie Hebdo. Estou convicto de que, passado o impacto inicial, devemos tentar olhar além dos conceitos indefinidos que nos são apresentados a cada episódio violento: extremismo, fundamentalismo, intolerância. Esses são, por certo, gatilhos para cada episódio pontual de violência física (ao lado da xenofobia, do racismo e tantos outros males contemporâneos). O que subsiste depois dessa travessia é a questão fundamental: que papel exercem esses conceitos no nosso mundo? É mesmo um papel marginal? E quanto à violência? Será que também não tem sua função no movimento das estruturas? Não seria até mesmo uma função crucial? Sem o espocar de violência aqui e ali, não há nada que justifique o medo – ou o produza. E o medo, como vimos, é essencial, porque é nele que se sustenta o imperativo securitário.

Para sumarizar a questão, o que me preocupa é que está bastante aberto o que poderá ser feito de tanto medo, de tanta insegurança, de tanta indignação difusa. Enquanto isso, podemos facilmente ver a fileira de interesses que concorrem para se apropriar dessa indignação para avançar suas próprias pautas e fazer dos milhões de Charlies por aí afora o que bem lhes aprouver. O grande problema é que se todos esses Charlies estão clamando por uma identidade, expressa no “je suis”, elas também estão clamando por uma identificação, porque querem passar a ser algo determinado, um Charlie preciso, quando antes eram apenas uma multiplicidade difusa. Existe aí um movimento e muita gente quer ser o seu timoneiro. Nesse caso, o “je suis” do meme pode deixar de significar “eu sou” para tornar-se “eu sigo”, o que seria trágico e já está à espreita.

É um coletivo de jornalismo investigativo que aposta em matérias aprofundadas, independentes e de interesse público.