A utopia nos move a caminhar! A Legislação urbanística do Recife sob a disputa pelo Direito à Cidade

por Danielle de Melo Rocha*

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.”

Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano em Las palabras andantes? (Eduardo Galeano, 1994)

Aqui em Tucuman (Argentina), participando do XXXI Encontro da Red Ulacav, uma rede universitária composta por grupos extensionistas da América Latina, inspiro-me em Galeano para pensar em nossas utopias brasileiras. Como as nossas, também nesses países, as cidades são palcos de disputas, lutas e conquistas de diversos atores sociais que reivindicam o acesso ao solo urbano, tanto para o uso (moradia, trabalho, lazer), como para ser comercializado como mercadoria (produtos imobiliários).

Em contraposição à lógica segregadora do capitalismo, o sociólogo francês Henri Lefebvre forjou, desde 1968, o conceito do Direito à Cidade, defendendo-o como mais que o acesso às oportunidades e serviços urbanos. Trata-se do direito coletivo e difuso de transformar a cidade por meio de um processo democrático e inclusivo que propicia a fruição do espaço urbano para a realização de uma vida plena.

No Brasil, o projeto da Reforma Urbana, mobilizador dos movimentos sociais de luta pela moradia, nas décadas de 1970 e seguintes, também representa, como o Direito à Cidade, guardadas suas especificidades conceituais, um projeto utópico e revolucionário. Alcançou conquistas importantes incorporadas na Constituição de 1988, tais como o cumprimento da função social da propriedade e da cidade, o direito à moradia e a obrigatoriedade da participação popular na elaboração, execução e acompanhamento das políticas públicas.

Apenas na década de 2000, essas diretrizes foram regulamentadas pelo Estatuto da Cidade (Lei federal 10.257/2001) que possibilitou aos municípios inserirem em seus Planos Diretores instrumentos urbanísticos voltados a desestimular processos de especulação imobiliária, compensar as vantagens locacionais por meio da captação das mais-valias em territórios mais favorecidos por infraestruturas e serviços urbanos, redistribuindo recursos para territórios socioambientalmente vulneráveis.

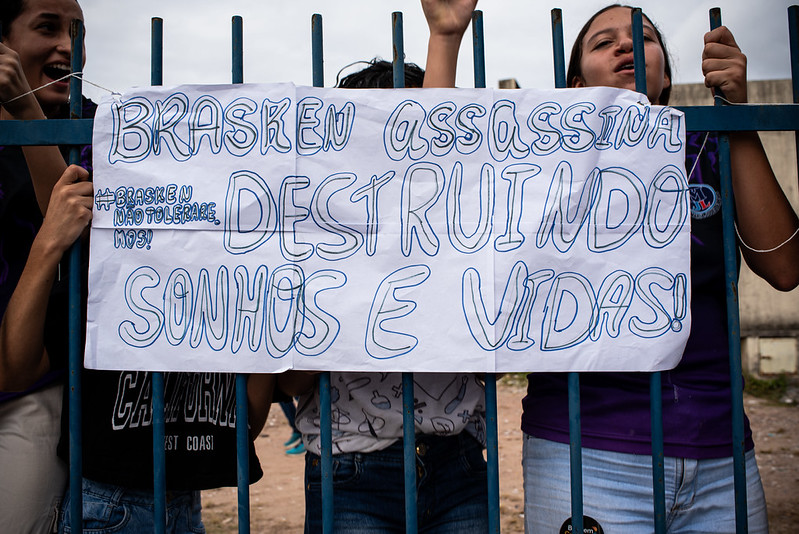

Essas lutas e conquistas não são estanques, nem alcançadas em definitivo. Constituem-se em um processo permanente e sistemático, marcado por avanços e recuos. A participação ocorre em espaços diversos e em momentos específicos, desde manifestações de ruas, audiências públicas promovidas pelo poder executivo ou legislativo, demandas junto ao Ministério Público, até em um processo de envolvimento mais longo, por meio de representações eleitas, em espaços institucionais participativos regulamentados por lei (conselhos). Cada um desses campos de debate são necessários, legítimos e complementares.

A busca por uma cidade mais justa se dá pela ação dos próprios moradores pobres no cotidiano: em suas táticas de sobrevivência que vão aterrando áreas alagadas e recortando morros, resultando nos assentamentos ditos “espontâneos” e na força política dos movimentos sociais organizados em redes locais e nacionais que promovem ocupações de terrenos ou edificações ociosos.

No campo institucional, os espaços de participação popular previstos no marco legal são palco de disputas e de aprendizados coletivos de exercício democrático onde a correlação de forças reproduz a que ocorre na própria sociedade. É fundamental compreender, nesses espaços, os interesses dos atores sociais que cada representante defende. Esses interesses não são imutáveis − como algo dado e previsível − , novas alianças podem ser formadas ou rompidas conforme a pauta do debate.

A força do argumento, do diálogo, é um elemento que pode induzir a votações pró ou contra si, mas não é o ponto fundamental. Ademais, é preciso atentar que as visões de mundo, formação e concepções ideológicas dos representantes não são necessariamente homogêneas, assim como as instituições também não o são: as contradições existem dentro do poder público (executivo e legislativo, nas diversas esferas da federação), do segmento acadêmico, de associações e entidades de classe, dos movimentos sociais e até dos produtores do mercado imobiliário.

As Conferências das Cidades, instituídas em 2003 pelo Ministério das Cidades, buscaram fomentar a participação de todos os atores na elaboração da política de desenvolvimento urbano nas três escalas. Os Conselhos das Cidades (Concidades) foram criados como locus deliberativo, de elaboração e acompanhamento dessas políticas. Como representante do segmento acadêmico, participei da 6ª e da 7ª Conferência Municipal da Cidades do Recife, focadas na construção da política nacional de desenvolvimento urbano, e realizadas, respectivamente, em 2016 e neste ano de 2025, com um intervalo de 9 anos entre elas. Fui eleita nas duas Conferências como conselheira do Concidade. Considero esta uma importante oportunidade para incidir politicamente em prol do Direito à Cidade. Oportunidade de uma Universidade Pública e gratuita como a UFPE assumir o seu papel social em defesa de uma cidade mais justa, inclusiva e sustentável.

Cada um pode exercer este papel de luta pelo Direito à Cidade de maneiras distintas e complementares, atuando dentro do sistema institucional de participação e/ou fora dele, em sua atuação de participação direta, como cidadão brasileiro inserido em um Estado Democrático de Direito. Como docente de Planejamento Urbano e Regional da UFPE, outras formas com as quais me engajo juntamente com outros colegas de profissão (e de missão) é o exercício crítico do processo de ensino/aprendizagem, por meio do qual buscamos despertar nos graduandos e pós-graduandos o interesse de refletir sobre os mecanismos de exploração e segregação do sistema capitalista e de como contribuir diretamente para colocar o saber técnico/acadêmico como instrumento das lutas sociais: seja por meio da assistência técnica de habitação de interesse social (ATHIS) e/ou de trabalhos acadêmicos sobre instrumento da produção social do habitat, da participação, do enfrentamento às vulnerabilidades socioambientais. Um outro componente fundamental para completar a interação ensino-pesquisa é a atuação direta na realidade, pois traz resultados concretos: os projetos de extensão universitária e as disciplinas extensionistas.

Desta forma, complementando a incidência política nos espaços institucionais de participação podemos pôr “a mão na massa” e o “pé na lama” para pavimentar coletivamente um caminho possível para contribuir com a consolidação dos moradores nos territórios nos quais construíram seus vínculos identitários e redes de solidariedade. Numa perspectiva decolonial e freiriana, atuamos de forma a estimular o protagonismo das lideranças comunitárias e de moradores de assentamentos urbanos informais, envolvendo-os nos processos formais de articulação com o poder público, em suas diversas instâncias.

O modelo de gestão compartilhada do Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS) é um outro espaço institucional fundamental para o fortalecimento desses territórios populares no Recife. A representação da UFPE no Fórum do PREZEIS desde seu início, com a presença fundamental do professor Luís de la Mora, marcou uma trajetória de confiança entre a universidade e este espaço político pioneiro. No processo de elaboração do Plano Diretor, realizamos seminários de debate com as lideranças das ZEIS tipo 1 − e contribuímos com o processo de ampliação de 21 ZEIS e a criação da ZEIS Pilar. O Plano Diretor (Lei municipal no 2/2021) estabeleceu 70 ZEIS 1 (áreas de assentamentos habitacionais de população de baixa renda) e 21 ZEIS 2 (áreas de Programas Habitacionais de Interesse Social propostos pelo Poder Público) como áreas prioritárias para regularização urbanística e fundiária.

Professores e alunos de Arquitetura e Urbanismo (UFPE) em trabalho de campo na Vila Sul

Crédito: Danielle de Melo RochaDurante o debate da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) reivindiquei, como membro da Câmara Técnica de Planejamento do Concidade a inclusão de novas ZEIS argumentando que a LUOS de 1983 (Lei municipal no 14.511/83) instituiu as 27 primeiras ZEIS do Recife e a LUOS de 1996 (Lei municipal no 16.176/96) estabelecia 66 ZEIS. No meu ponto de vista, esta nova LPUOS deveria seguir avançando com o reconhecimento das ZEIS. À minha somaram-se outras vozes, enfatizando a necessidade de criação de novas ZEIS 1, na audiência pública sobre a LPUOS, realizada em 8 de abril de 2025, no Teatro do Parque.

Com negociações realizadas entre a coordenação do PREZEIS e a Secretaria de Planejamento, elencaram-se 16 ZEIS, considerando 3 critérios: (i) aquelas cujas lideranças já haviam iniciado o processo com esta solicitação junto ao Fórum do PREZEIS; (ii) as áreas que seriam alvo de intervenção urbanística por meio do Programa Promorar; (iii) aquelas que teriam a regularização fundiária por meio do Programa A Casa é Sua, da Prefeitura do Recife. O pleito foi acatado pela Secretaria para inclusão de 14 ZEIS, sendo duas áreas negadas, sob o argumento de impossibilidade de consolidação por desconformidades ambientais.

Durante a apresentação no Fórum do PREZEIS assumimos a responsabilidade institucional de tratar as questões ambientais junto às duas comunidades no processo participativo de elaboração de seus Planos de Regularização Urbanística e Fundiária. Como resultado de caloroso debate, a nova LPUOS gravará no Recife: 87 ZEIS 1, dentre as quais duas serão ampliadas e 22 ZEIS 2.

No âmbito do nosso grupo acadêmico (CIAPA/PPG-MDU/UFPE), desde 2016 temos prestado assessoria à comunidade de Vila Sul, localizada no Pontal de Afogados e constituída a partir de uma ocupação urbana promovida pelo Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Por localizar-se em áreas de expansão da valorização imobiliária, encontra-se sob permanente pressão. Por outro lado, a comunidade Sete Mucambos, localizada na Várzea, cujos primeiros moradores lá chegaram há mais de 100 anos, ainda não era reconhecida como ZEIS. Em conjunto com essas comunidades, demos entrada no processo de solicitação em ZEIS e suas lideranças estiveram presentes na apresentação da LPUOS, na aprovação no Concidade e na audiência pública realizada na Câmara dos Vereadores.

O reconhecimento dessas 16 ZEIS 1 na nova LPUOS não foi uma dádiva ou uma benesse, mas uma conquista alcançada por meio da luta pelo Direito à Cidade no âmbito desses espaços institucionais de participação. O controle social e acompanhamento da aplicação dessas legislações no âmbito do Concidade e do Fórum do PREZEIS é fundamental para garantir a ampliação dos avanços. As ZEIS têm um importante significado de equidade socioespacial, mas também, se urbanizadas com os paradigmas da sustentabilidade, podem representar exemplos de resiliência socioambiental. A luta, a construção dos laços sociais e a forma de viver também constituem um patrimônio cultural da nossa sociedade, o símbolo da resistência e da luta pelo Direito à Cidade.

Por fim, vale ressaltar que legislação urbanística é um valioso instrumento indutor da construção de uma cidade mais justa, mas não é suficiente para enfrentar todo o fosso de heranças históricas de concentração de terras e de rendas que resultaram em profundas desigualdades socioespaciais presentes nas cidades latino-americanas. O controle social se faz com o engajamento nas lutas pelo Direito à Cidade, com cobranças, reivindicações e exigências por processos e instâncias de planejamento participativos/deliberativos e por transparência nos gastos públicos.

De nossa parte, como acadêmicos, cabe-nos o esforço de mobilizar conhecimentos à disposição dessas lutas. Devemos alimentarmo-nos de esperanças e das pequenas e grandes conquistas na cidade real, como passos da caminhada em direção à utopia da cidade ideal.

* Danielle de Melo Rocha é professora de Planejamento Urbano e Regional do curso de Arquitetura e Urbanismo e da Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano (PPG-MDU), representante da UFPE no Conselho da Cidade do Recife (Concidade) e no Fórum do Prezeis, coordenadora da Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA/UFPE), pesquisadora do Observatório da Metrópoles (Núcleo Recife).

É um coletivo de jornalismo investigativo que aposta em matérias aprofundadas, independentes e de interesse público.