“Indesejáveis e perigosos”: conheça a história do nazismo em Pernambuco

Crédito: Arnaldo Sete/MZ Conteúdo

por Emerson Saboia

“É um absurdo, é um grande absurdo você ter um símbolo desse aqui. Isso não tá valendo de nada, só é violência isso aí”, reclama o segurança patrimonial de 65 anos, Washington Avelino. Ele se refere a uma suástica, principal insígnia do movimento nazista, desenhada no cimento na calçada da rua Ernesto de Paula Santos, bem próxima ao cruzamento com avenida Visconde de Jequitinhonha – miolo do bairro de Boa Viagem, zonal sul do Recife.

O senhor Washington é uma das centenas de pessoas que passam diariamente no local, mas, como a maioria, não percebeu o símbolo, e só quando a reportagem apontou para baixo, comentou. Acontece que a suástica tem pouco menos de 40 centímetros e parece ter sido feita quando o cimento estava fresco, durante alguma madrugada de janeiro.

O desenho nazista não está sozinho. Na esquerda, um símbolo que não foi identificado. Na direita, “Tiago”. Não dá para dizer se é o nome do autor do desenho, mas com respaldo na Lei 7.716/1989, é possível afirmar que o ato de vandalismo configura uma clara apologia ao nazismo. De acordo com a legislação do final da década de 1980, “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo” pode render prisão de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

A suástica na rua em Boa Viagem é discreta, mas quando encaixada no contexto da crescente no número de células nazistas no Brasil, pode ser vista como sintomática. Segundo um mapeamento realizado pela antropóloga, doutora pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Adriana Dias – hoje usado pelo Ministério Público em investigações -, entre janeiro de 2019 a maio de 2021, a quantidade de grupos neonazistas aumentou 270,6%, atingindo uma marca aproximada de 530 células com aproximadamente 10 mil extremistas.

O relatório de Eventos Antissemitas e Correlatos no Brasil, do Observatório Judaico dos Direitos Humanos, revela também que, nos últimos quatro anos, o país registra uma disparada nos casos de pichação, vandalismo e destruição, como a suástica vista na Ernesto de Paula Santos. Dentro deste contexto, o relatório do observatório parece dialogar com a pesquisa de Dias, levando em conta que a antropóloga apontou uma expansão das células neonazistas incipientes do sul do Brasil para as outras quatro regiões do país.

Entre as diversas movimentações que o grupo vem fazendo, a apologia escancarada costuma ser argumentada pela retórica da liberdade de expressão, mas “nenhum direito é absoluto”, como inicia o professor, advogado e especialista em direitos humanos, Manoel Moraes. De acordo com o jurista, “você não pode usar da perspectiva da liberdade de expressão para praticar crimes”. Moraes explica que o direito fundamental à liberdade de expressão tem como finalidade a defesa do interesse público, “tendo como moldura a dignidade humana”.

Quando perguntado sobre a indiferença com que o símbolo na calçada é tratado, o professor Manoel cita a “banalidade do mal”, expressão criada pela filósofa alemã de origem judaica, Hannah Arendt. O que a máxima teórica quer dizer é: o mal praticado cotidianamente e com constância – e aqui temos o caso da apologia ao nazismo – torna-se banal e naturalizado pela sociedade.

Moraes defende que essa banalização parte da forma que deixamos de enxergar a nossa história enquanto ferramenta de conscientização, dentro de uma perspectiva que ele coloca como, “pedagogia do nunca mais”. Essa banalização vem encontrando o contorcionismo que os grupos extremistas fazem para se esconder por trás da suposta liberdade de expressão. O resultado? Uma sequência de evidentes episódios de apologia ao nazismo.

Três anos, três casos

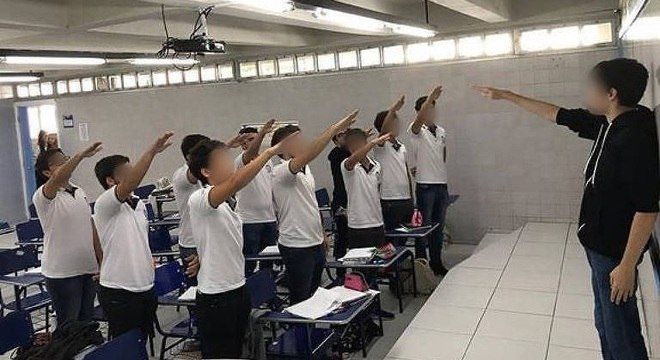

De frente para 10 estudantes em uma sala de aula, um aluno de moletom preto subiu no tablado destinado aos professores e fez uma saudação nazista, reproduzida pela espécie de platéia que presenciava o ato. É o que mostrou uma foto publicada no dia 4 de março de 2020 em uma conta no instagram, administrada por alunos do Colégio Santa Maria, um dos mais tradicionais e caros do estado, também em Boa Viagem. O texto da publicação dava a entender que o jovem no tablado era um dos candidatos a orador da turma e ainda trouxe referências ao discurso nazi: “Ele promete ser o novo fürrer [sic] da série nessa caminhada para a construção de um inovador reich”. E ainda completou com as hashtags “#Ariano” e “QuartoReich”.

Aula sobre nazismo no Colégio Santa Maria. Crédito: Reprodução/Internet

No Agreste pernambucano um caso demonstrou o desvirtuamento do direito fundamental da liberdade de expressão. Um adolescente com uma faixa nazista no braço entrou no Caruaru Shopping, no dia 17 de junho de 2021, e foi flagrado em vídeo e expulso do lugar. Na filmagem, que circulou na internet, ele diz quando confrontado: “Eu tô na minha liberdade”. A voz que contraria o jovem pertence ao empresário Breno Melo. Ele estava no centro de compras e, quando viu o símbolo, sentiu “muita raiva. O sentimento foi de raiva”, dispara. Breno ainda demorou para acreditar no que via e atribuiu a surpresa ao fato da apologia ter acontecido justamente no estado, “a gente tá no Brasil, na América Latina, no Nordeste. Um país tão miscigenado e você ver uma pessoa pregando uma ideia de supremacia é difícil de acreditar, né?”.

Usando uma camisa branca que estampava uma bandeira vermelha e uma suástica abaixo do nome “Hitler”, um homem, não identificado, foi fotografado esperando o ônibus. Segundo a postagem feita pelo perfil Recife Ordinário no dia 7 de dezembro de 2022, a imagem foi feita no Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, município da Região Metropolitana do Recife. A foto do homem repercutiu e foi compartilhada por diversos portais do estado.

“Indesejáveis e Perigosos”: Pernambuco e o nazismo

A professora da Universidade de Pernambuco (UPE) Susan Lewis é pernambucana, judia, formada em jornalismo, mas se encontrou mesmo foi na Ciência Política e na História, disciplina na qual obteve o título de doutora pela UFPE, se debruçando sobre a história do nazismo no estado. A pesquisa com um olhar voltado para a imigração judaica, uma nova perspectiva sobre a influente família Lundgren de Paulista e a descoberta de arquivos que comprovam a existência de um campo de concentração em Pernambuco, culminaram no livro Indesejáveis e Perigosos: o antissemitismo e a questão alemã em Pernambuco durante o Estado Novo (1937-1945).

A obra, que nasce da tese de Lewis, perpassa por diversos fatos que narram a passagem de Pernambuco pelo início do século 20 até o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). O Partido Nazista pernambucano, um clã de suecos que reinou em Paulista, o interventor Agamenon Magalhães ascendendo ao poder e histórias de espionagem são capítulos da saga que o estado viveu no começo da era moderna. A partir de uma entrevista com a professora Susan, aqui vai uma espécie de introdução a essa parte da nossa memória.

Os bodes expiatórios da história encontram Pernambuco

Nos anos de 1920 até o início da década de 1930, os judeus migraram para o Brasil numa diáspora motivada por diversos motivos, entre eles a propaganda antissemita que os responsabilizavam pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Grande Depressão originada pela crise americana de 1929 e a criação do Partido Nazista na Alemanha em 1920, que cresceu a ponto de assumir o posto de maior partido do país em 1932 e assumir o poder em janeiro de 1933. “Os judeus eram como um caleidoscópio. Eles serviam para todo tipo de bode expiatório, porque ao mesmo tempo que eram acusados de comunistas esquerdistas, eles eram vistos como capitalistas gananciosos que iam dominar o mundo”, explica Lewis.

Em meio a esse contexto, os judeus fugiram para São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e outros estados em busca de refúgio e da esperança do recomeço, mas a paz só durou até o início de 1930. Em uma virada nacionalista em função dos desdobramentos da crise de 1929, Getúlio Vargas tomou a decisão de construir uma indústria e economia independentes no país.

O grande volume de judeus atravessando as fronteiras foi usado como uma das explicações para a crise que afetava todo o Brasil, confirmando a propriedade ‘caleidoscópica’ do povo judaico na história, como elucidou a professora Susan. Neste momento, os judeu tiveram sua entrada limitada no país e foram vilanizados até o Brasil declarar guerra ao Eixo em 1942.

Esse período de hostilização aos judeus por aqui, apesar de violento, não se aproximava do que o grupo passou em outros países, como na Argentina. “Os judeus que eu entrevistei, todos se integraram ao país [Brasil]”, responde Lewis com base nas entrevistas feitas para sua pesquisa. Mas não era uma vida fácil, como revela a professora: “um homem relatou que estava na sala [de aula] e escutou ‘você é judeu?’. Respondeu: ‘sou’. ‘Então você matou Cristo’. Então existia esse elemento do antissemitismo”, relata.

O Partido Nazista Pernambucano

A transformação do governo populista Getúlio Vargas em ditadura, após o fracasso da insurreição comunista de 1935 e a popularidade do Partido Nazista na Alemanha, alimentaram a proliferação do Partido Nazista pelos estados brasileiros. O de Pernambuco havia sido fundado em 1932, no Recife, com uma filial em Paulista.

Os integrantes se encontravam em clubes estrangeiros, como o Clube Alemão, e discutiam o nazismo, inclusive “comemoravam o aniversário de Hitler, exaltando ele”, pontua a Susan Lewis. Os nazistas do partido também usavam roupas padronizadas e diversos objetos com o símbolo da suástica durante as reuniões. Muitos dos integrantes chegaram a Pernambuco para trabalhar em Paulista, mas ainda vamos chegar nessa parte.

Crédito: Reprodução Arquivo Público de PE/Arnaldo Sete MZ

Apesar de hoje soar absurdo, à época, a existência do partido não era considerada um crime e o grupo só foi dissolvido em 1938 após o decreto-lei nº383 que proibia o estrangeiro de exercer qualquer atividade de natureza política no território nacional. Como era constituído por imigrantes, todos os objetos e equipamentos utilizados pelo partido foram apreendidos pela polícia e as atividades encerradas.

Em paralelo, outra história se entrelaçava com a dos nazistas do clube. Uma das famílias mais poderosas do estado era investigada por um possível envolvimento com o partido nazi. Décadas depois a pesquisa da professora Susan revelaria uma outra versão dos fatos, levando a pesquisadora para a descoberta, inclusive, de um campo de concentração (ou confinamento) em Pernambuco. Mas antes, a história de um clã e de súditos.

Os coronéis Lundgren

O município de Paulista, hoje integrante da Região Metropolitana do Recife, em 1905 era quase inabitável. Pelo menos é o que diz uma série de documentos de 1939 intitulados Notas sobre a Fábrica de Tecidos Paulista, disponível no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) e usado como referência no livro Indesejáveis e Perigosos. As informações, totalmente parciais, falam de um grande império comandado por uma família supostamente benevolente.

A origem dessa saga está no ano de 1855, quando um sueco de 20 anos de idade desembarca na terra firme do Rio de Janeiro, vindo da Europa. Este era Herman Theodor Lundgren, que apesar de chegar ao país pelo Rio, decidiu construir sua história no Recife.

Seis anos depois, já morando em Pernambuco, Herman abre seu primeiro negócio: a Fábrica de Pólvora da Pontezinha. O pequeno empreendimento ficava na cidade do Cabo e foi o primeiro do tipo no país estabelecido pela iniciativa privada. Em 1904, com a experiência e a fortuna adquirida no ramo da pólvora, aos 35 anos o sueco deu o primeiro passo do império que praticamente governou Paulista. Ele comprou a uma velha fábrica de tecidos, que uma vez pertenceu à Companhia Fiação e Tecidos de Pernambuco, no final do século 19. A fábrica estava cheia de dívidas e ficava isolada do Recife, aí a concorrência pelo arremate da empresa era praticamente inexistente.

A Companhia de Tecidos Paulista, ou CTP, chegou a ter 8.400 operários morando em duas vilas construídas por Herman Lundgren, que, a essa altura, já contava com o apoio dos filhos Frederico e Arthur – sim, o mesmo Arthur Lundgren que dá nome a regiões de Paulista e que foi prefeito de Olinda – na administração de tudo. Lembra do “inabitável” mencionado logo acima? Pois bem, como os arredores da fábrica eram cercados por terrenos pantanosos, os Lundgren construíram seu próprio sistema de saneamento, possibilitando a vida por ali, segundo as notas encontradas no CPDOC.

Como narra o livro de Susan Lewis, a partir dos arquivos do fim da década de 30, a CTP, supostamente, disponibilizava diversos benefícios para as famílias dos trabalhadores: “A companhia oferecia cinema gratuito três vezes por semana, aparelhos de rádio instalados em praças públicas e promovia passeios às praias de Rio Doce e Conceição e ao distrito de Chã de Estevão, no município de Igarassu. Mantinha escolas gratuitas para operários e seus filhos e cursos técnicos de serralharia, carpintaria, mecânica, etc”. Então era uma experiência de sucesso e sem precedentes na história de relação patrão-empregado? Longe disso.

Essas notas eram apenas propaganda da fábrica. A realidade era bem mais dura. A família assumiu um papel coronelista na cidade e trouxe imigrantes da Alemanha para assumir os cargos de chefia. “Eles eram os donos de Paulista. Eles construíram Paulista. Eles se apropriaram de Paulista. Eles se apropriaram das mulheres. Eles só diziam ‘é ela’. Podia ser casada, não querer… Era ela. Eles tinham uma ‘penca’ de filhos que não eram reconhecidos. Eram donos dos corpos, de tudo”, diz a professora que dedicou um capítulo da tese à CTP. Além disso, os trabalhadores desempenhavam jornadas exaustivas, sofriam abusos constantes e mal contavam com um precário acesso à saúde. Tudo isso para produzir mais de 3,5 milhões de metros de tecido por mês. As mercadorias eram vendidas na Casas Pernambucanas, atual Pernambucanas, outro empreendimento da família.

Toda essa autonomia para mandar e desmandar na cidade iria incomodar um homem que foi escolhido por Vargas para estabelecer “a emoção do Estado Novo” em Pernambuco e intervir em todos os distritos da região: Agamenon Magalhães.

O interventor e os súditos

O governador Agamenon Magalhães era, na verdade, o interventor Agamenon Magalhães. Esse foi um dos engendros feitos por Vargas em 1930 para substituir o cargo de governador por um que ele pudesse manobrar como quisesse. Magalhães tinha a missão de defender o Estado Novo em Pernambuco e garantir que, por aqui, as coisas seriam do jeito que Getúlio queria. Agamenon bem que se esforçou. Criou um jornal chamado Folha da Manhã, na intenção de disseminar ideias que estivessem alinhadas com os pensamentos da ditadura – que muitas vezes flertou com o Eixo – e tomou o controle das cidades pernambucanas. Menos uma: Paulista, quase impossível de influenciar.

O clã Lundgren controlava tantas camadas da vida do município, que para o interventor conseguir alcançar sua meta, seria preciso um golpe dos fortes. A entrada do Brasil na guerra em 1942 foi a chave para isso.

“Agamenon começa sutilmente”, coloca Susan. E com “sutilmente” a professora quer dizer que – fundamentado em acervos que reúnem cartas e recorte do Folha da Manhã – o interventor plantou que os Lundgren eram, na verdade, espiões nazistas à serviço do eixo. O método de Magalhães consistia em uma movimentação que Lewis identificou como “a lógica policial”. “É [a lógica] da desconfiança, do perigo. Quanto mais o estado dissesse que estava em perigo, seja em relação a comunistas, seja em relação a nazistas, mais ele recebia recursos do Governo Federal.” Era um esquema perfeito e que sangraria o negócio dos Lundgren.

Crédito: Reprodução Arquivo Público de PE/Arnaldo Sete MZ

Outra peça importante para lidar com o clã Lundgren e controlar o nazismo no estado era entender quem eram os “súditos do Eixo”. Depois da declaração de guerra, os estrangeiros originários dos países do Eixo, ou seja: alemães, italianos e japoneses – estes últimos na época não costumavam migrar para Pernambuco – começaram a ser identificados e vigiados pela polícia, sendo tratados pejorativamente de “súditos”.

Na fábrica de tecidos, os maiores cargos eram ocupados por “súditos” e isso se virou contra eles. “Os Lundgren traziam os alemães para o cargo de chefia. Falando alemão, ganhando casa própria e dinheiro, enquanto os operários viviam uma situação de operário: sempre ruim”, conta a pesquisadora. Portanto os trabalhadores que viviam nessa situação degradante viram a oportunidade de dedurar, sendo verdade ou não, os alemães para a polícia sob o pretexto de serem espiões nazistas.

Além das acusações de espionagem, o fato de navios brasileiros terem sofrido ataques de submarinos alemães que mataram inocentes, fez a população em geral se radicalizar a ponto de oferecer risco à vida dos imigrantes do Eixo. Para proteger a integridade dessas pessoas, nasce uma espécie de campo de concentração “ao contrário” na região que hoje compreende o município de Araçoiaba.

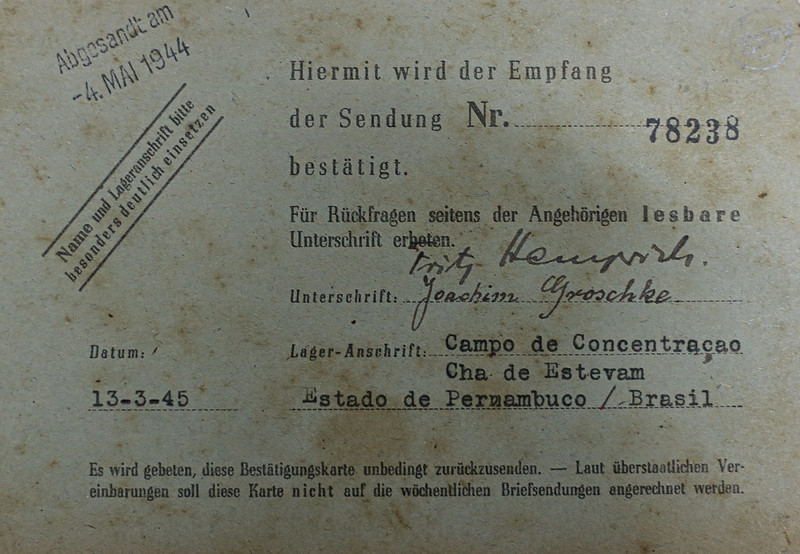

Campo de Concentração Chã de Estevão

Diferente dos campos de concentração da Alemanha ou da Rússia do século 20, que conhecemos dos livros de história, o campo de concentração em Chã de Estevão, criado no final de 1942, não tinha o objetivo de exterminar os confinados. Segundo Lewis, “pra você ter uma ideia, teve o filho de um casal que estava lá, que estudava no Recife, que foi pra lá e disse ‘eu vou ficar aqui’. Em um campo de concentração isso não existe”. Pernambuco não era o único estado que recorreu a campos para resguardar os “súditos do Eixo”. A mesma coisa aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pará. Porém, o que acontecia por aqui se apoiava em uma pequena singularidade.

Para proteger os súditos que trabalhavam na fábrica de tecidos e cooperar com a polícia – que considerava os estrangeiros suspeitos de espionagem – os Lundgren cederam algumas terras em um distrito de Igarassu chamado Chã de Estevão, atual Araçoiaba – se diferenciando do resto do país, que mandava os confinados para casas de detenção. O lugar era uma espécie de vila, que privava os internos de liberdade. Por isso, há consenso para se referir a Chã de Estevão como campo de “confinamento”, no lugar do termo “concentração”, geralmente associado ao modelo brutal europeu.

Crédito: Reprodução Arquivo Público de PE/Arnaldo Sete MZ

As regras por lá eram simples, como lista a professora: “Eles eram proibidos de falar a língua materna e sair do campo. Se eles precisavam vir para tratamento de saúde em Recife, tinham que passar por todo um trâmite”. Também não era permitido a circulação e a posse de livros na língua alemã, enquanto a comunicação com a família era feita sempre por intermédio da Cruz Vermelha.

As condições de vida em Chã de Estevão eram modestas, porém bem melhores que nos campos semelhantes no resto do páis, pois, mesmo confinadas, as famílias viviam em casas separadas das demais, com um sanitário e ajuda de custo. Mesmo assim, ”eles também reclamavam nas cartas que li: ‘eu não sei por quê eu tô sendo acusado’. E de fato não tinha acusação formal, tanto que uma vez que terminou a guerra, todos foram soltos”, relata Lewis.

Não é só uma suástica

A apologia ao nazismo na calçada em Boa Viagem surge numa circunstância particular. O Brasil acaba de deixar para trás, pelo menos na cadeira da presidência, um governo de extrema-direita, que por muitas vezes flertou com o neonazismo e protagonizou episódios criminosos. À exemplo, temos o discurso em que o então secretário especial de Cultura do país, Roberto Alvim, faz referência ao ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, em janeiro de 2020 – com direito a sinfonia do Richard Wagner e quadro com foto do Bolsonaro no cenário. Essas atitudes abrem precedentes e demonstram, na prática, que a história é cíclica.

A historiadora Susan Lewis costuma investigar o passado com sensibilidade e profundidade. Buscar na memória disponível em arquivos, respostas para perguntas antigas que ecoam até hoje e além. Ela não mede palavras para falar do futuro, “eu acho muito assustador – e trabalho muito isso com os meus alunos – e sou pessimista nesse sentido”. Lewis critica também o sistema que alimenta esse levante extremista: “ao passo que você tem uma extrema-direita em ascensão, você tem algo que alimenta isso também que é o neoliberalismo. E por que eu estou falando isso? Porque o neoliberalismo se centra na redução do Estado e na questão dos direitos do indivíduo”.

Parafraseando o filósofo italiano Nicolau Maquiavel, do século 16, e o historiador moderno Eric Hobsbawn, a doutora em história diz que, “O poder é cíclico. Existem momentos de mais convulsão, como com a extrema-direita, e momentos mais ‘tranquilos’ em relação a isso. Ela está sempre balançando e isso é um movimento mundial”. A combinação entre esse poder cíclico e a ascensão do neoliberalismo “aumenta a presença da extrema-direita, que nunca deixou de existir”, aponta.

Uma questão importante!

Colocar em prática um projeto jornalístico ousado custa caro. Precisamos do apoio das nossas leitoras e leitores para realizar tudo que planejamos com um mínimo de tranquilidade. Doe para a Marco Zero. É muito fácil. Você pode acessar nossa página de doação ou, se preferir, usar nosso PIX (CNPJ: 28.660.021/0001-52).

Apoie o jornalismo que está do seu lado.

É um coletivo de jornalismo investigativo que aposta em matérias aprofundadas, independentes e de interesse público.