Um crime sem culpados, punições nem multas

Crédito: Inês Campelo/MZ Conteúdo

O mais extenso incidente socioambiental com petróleo do Oceano Atlântico Sul completou um ano em meio à pandemia da Covid-19 deixando marcas de fome e adoecimento nos territórios pesqueiros, que vêm perdendo anciãos e anciãs do mar. Mais de 5 mil toneladas de material foram recolhidos ao longo de dois mil quilômetros de litoral, em 11 estados, do Maranhão ao Rio de Janeiro.

Mas, sem verba e com pouquíssimas pesquisas e monitoramentos, não é possível calcular o tamanho real do dano ao meio ambiente e à saúde nas mais de mil localidades atingidas. Pesquisadores vêm tirando dinheiro do próprio bolso para analisar os impactos a médio e longo prazos enquanto fragmentos de petróleo ainda ressurgem nas praias. Sem ao menos os relatórios de análise do material, que o governo federal diz ser de origem venezuelana, e das atuações governamentais terem vindo a público até agora, o Brasil segue vulnerável a novos vazamentos.

Este especial da Marco Zero Conteúdo vem mostrar que o problema não terminou com a limpeza das praias, ao contrário da narrativa que a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tenta construir a todo custo aqui e no exterior. A forma oficial como o governo federal lida com o caso atesta uma postura negacionista, racista e anticiência. Qualquer semelhança com a realidade do combate ao novo coronavírus no país não é uma mera coincidência. É um projeto político.

Os primeiros resultados de uma pesquisa feita pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), que mapeou 201 praias, mostra que 390 hectares (aproximadamente 390 campos de futebol) de praias foram contaminadas em Alagoas, inclusive em extensas áreas de manguezais na foz do rio São Francisco. Em Pernambuco, foram 260 hectares de corais e 692 hectares de mangues e vegetação nativa que podem ter sido afetados pela contaminação em 11 municípios, como mostra o levantamento “Impactos Socioeconômicos e Ambientais da Contaminação por Petróleo nas Praias do Litoral da Região Nordeste”.

Com inquérito sigiloso, o caso ainda está em investigação pela Polícia Federal (PF), através da Superintendência do Rio Grande do Norte, sem prazo para conclusão. Não houve ainda denúncia à Justiça. A Marinha afirmou, na semana passada, que o órgão concluiu a primeira fase das investigações, mas ainda sem conseguir indicar culpados. Por ora, deve haver menos de dez navios suspeitos, disse o diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, o Contra-almirante Lampert, em entrevista à rádio CBN.

A Marinha segue usando em suas divulgações para a imprensa informações sobre a área do vazamento que já são conhecidas desde outubro do ano passado. A coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia da UFRJ (Coppe), que deu suporte ao órgão das Forças Armadas, através do respeitado Núcleo de Modelagem Ambiental (Numa), foi o primeiro a indicar que a origem do petróleo podia estar numa área a 700 km do litoral, entre Sergipe e Alagoas.

Segundo o oceanógrafo Luiz Paulo Assad, coordenador técnico do Numa, tecnicamente ainda é possível encontrar os responsáveis pelo vazamento, mas a possibilidade é mínima. “Com o tempo, vai ficando mais difícil para a investigação atuar. Em relação ao que pode ser feito através das potenciais áreas de origem, a Marinha procedeu com a investigação e fez o cruzamento com as embarcações que passaram pelo local naquele momento. Mas também é preciso investigar as próprias embarcações”, explica, dizendo que não há imagens que mostrem o momento do vazamento.

Assad comenta ainda que o caso é único no mundo, sendo peculiar por ser muito longe da costa, possivelmente em áreas internacionais, em que pode não haver monitoramento de satélite. Também é atípico porque não se sabe de onde veio o petróleo, diferentemente de acidentes de grandes proporções como os que aconteceram com uma plataforma no Golfo do México (2010) e com o petroleiro Exxon Valdez no Alasca (1989).

Em novembro, a PF apontou que o navio mercante grego Bouboulina, da empresa Delta Tankers, carregado de petróleo venezuelano, era o responsável pelo vazamento. Toda a imprensa noticiou, porém, um mês depois, a própria Marinha disse não haver provas que identificassem o responsável.

No mesmo mês, Pedro Alberto Bignelli, coordenador-geral do Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais (Cenima), órgão ligado ao Ibama, afirmou, na CPI do Óleo, no Congresso Nacional, que as manchas detectadas pela empresa Hex Tecnologias Geoespaciais, que voluntariamente entregou seu relatório à PF, tinham coloração de clorofila, e não de óleo, desmentindo a afirmação.

Neste mês, a Agência Pública mostrou que pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) acreditam que o vazamento de petróleo, com 433,22 km quadrados, pode ter acontecido a aproximadamente 200 km da costa de Camarões, no Golfo da Guiné, no litoral africano, local de exploração de petróleo e tráfego intenso de navios. A Marinha, porém, disse, em nota, citando análises de cientistas e pesquisadores, que descarta esse hipótese.

Praia de Itapuama, Litoral Sul de Pernambuco, há um ano. Foto: Inês Campelo/MZ Conteúdo

Confira aqui a cobertura completa da Marco Zero Conteúdo em 2019, vencedora do 25º prêmio Cristina Tavares de jornalismo, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco, na categoria “Séries e cadernos especiais”.

MPF vê omissão e pede que Justiça questione envolvidos

O governo que tem deixado a “boiada passar” – para usar uma expressão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que viu na pandemia do coronavírus uma oportunidade para afrouxar as regras de proteção ambiental – é o mesmo que insiste em dizer que ativou o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC), cujos comitês responsáveis pelas medidas práticas a serem adotadas haviam sido extintos quatro meses antes do vazamento. O PNC fez aniversário de seis anos enquanto o litoral era tomado por petróleo e a gestão Bolsonaro ficava marcada por mais uma grande mancha ambiental e política.

Em busca de provas testemunhais, há exato um mês, o Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça Federal que sejam questionadas e ouvidas as autoridades e os diversos atores envolvidos no caso e no processo judicial que questiona a omissão da União em implementar o PNC. Porém, não houve andamento no processo desde a petição.

Na avaliação do procurador da República do caso, Ramiro Rockenbach, de Sergipe, pouco se fez na reparação dos danos na passagem de um ano: “A avaliação do MPF permanece inalterada. A União não implementou o Plano Nacional de Contingência nem no tempo nem na forma devida, prevista na legislação. Sem medidas ágeis, efetivas e com emprego das melhores técnicas disponíveis, o desastre socioambiental se tornou muito maior. E os impactos não foram e não estão sendo devidamente tratados. É o que pretendemos demonstrar”.

A CPI do Óleo no Congresso Nacional, por sua vez, está parada, assim como as demais comissões que não dizem respeito à pandemia. O vírus chegou antes que o relatório fosse fechado. De acordo com o deputado João Campos (PSB-PE), relator da CPI, o material, também sigiloso, está bem encaminhado e não deve demorar muito para ser publicado depois do retorno das atividades.

Mas não é preciso aguardar os parlamentares para saber que o meio ambiente e as comunidades atingidas foram vítimas de negligência, como já apontou o relator especial da ONU sobre direitos humanos e substâncias e resíduos tóxicos, Baskut Tuncak, em visita a Pernambuco em dezembro. A Marco Zero Conteúdo acompanhou a visita à praia de Itapuama, no Litoral Sul, e à Fiocruz-PE. O relatório final será apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU neste mês de setembro.

Pesquisas aprovadas em edital não receberam toda a verba

Em outubro, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti), lançou o edital de Apoio Emergencial para Estudos de Impactos e Mitigação da Contaminação por Petróleo no Litoral de Pernambuco no valor de R$ 2,4 milhões. As bolsas de estudantes estão com o pagamento em dia, porém a verba de insumos para pesquisa nunca chegou ao destino.

Antes mesmo da pandemia, pesquisadores locais estavam com dificuldade de dar andamento aos trabalhos, alguns com o objetivos importantes de acompanhar e estudar os impactos do petróleo na próxima década.

O Ph.D e professor associado do departamento de oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Gilvan Yogui faz parte de dois projetos aprovados pelo departamento na Facepe e que ainda não receberam os recursos. Um dos coordenadores do Laboratório de Compostos Orgânicos em Ecossistemas Costeiros e Marinhos (OrganoMAR), ele precisou, em fevereiro, junto com outros professores – que inclusive auxiliaram autoridades e órgãos competentes na fase aguda do vazamento -, pagar com dinheiro próprio os recursos para um grande esforço de coleta em fevereiro. Em março, veio a pandemia e aí as pesquisas foram paralisadas.

Por enquanto, o departamento conseguiu garantir apenas a verba de um projeto aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e segue submetendo projetos em outras agências de fomento. “Queremos obter respostas importantes sobre os efeitos de longo prazo e quais serão as consequência socioambientais”.

Aliás, a nível federal só houve até agora dois editais. Este da Capes e um do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), lançado somente em julho deste ano, quase um ano após o crime.

Uma das pesquisas em que Gilvan está envolvido estuda o aumento da contaminação por petróleo no sedimento do estuário de Rio Formoso, Litoral Sul do estado. Segundo ele, em média, a contaminação, no início de 2020, chegou a aumentar até sete vezes em alguns áreas, na comparação com estudos realizados em 2014.

“Agora temos que continuar os estudos para saber as consequências de longo prazo. Fiz vistoria com Ibama nos estuários, junto a pescadores, e vimos, na época, meros mortos, uma espécie de peixe ameaçada de extinção. Vamos ter ainda que estudar isso. Mas digamos que, na época em que apareceram as manchas, houvesse espécie de peixe em reprodução, as larvas podem ter sido mortas. Isso pode gerar um problema no estoque pesqueiro no oceano daqui a vários anos e só vamos observar isso lá na frente. Então pode ser um impacto a mais para a questão socioeconômica”, explica o especialista.

Gilvan também conta sobre o objeto de pesquisa de outros docentes. O professor Marius Muller, também da oceanografia da UFPE, se dedica a analisar microalgas. Dissolvendo óleo na água e expondo as coletas a esse material, simulando a passagem das manchas de petróleo no ambiente, ele percebeu que o material afetou o crescimento das microalgas. Diminuindo ainda mais a água e baixando a salinidade, simulando desta vez um período de chuvas, ele constatou que o desenvolvimento desses seres vivos foi ainda mais afetado.

“Nesse último verão, tivemos muito problema de branqueamento de corais na costa de Pernambuco. Por coincidência ou não, isso acontece por aumento de temperatura na água. Mas ainda não temos como saber se esse problema teve algo a ver com o óleo”, revela Marios Muller

A professora Lilia Souza Santos, do mesmo grupo, se debruçou sobre os testes de ecotoxicidade. Na época do vazamento, coletando areia debaixo de onde ficaram as manchas de petróleo, ela viu que pequenos fragmentos que apareciam a até cerca de 10 centímetros de distância ficavam contaminados e matavam microcrustáceos.

A reportagem entrou em contato com a Facepe através da assessoria de imprensa. O diretor, Fernando Jucá, disse que não poderia responder por questões financeiras, que só poderiam ser dadas pelo secretário da Fazenda (Sefaz-PE), Décio Padilha. A fundação se posicionou através de uma nota assinada pelo secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lucas Ramos. O texto sequer cita o vazamento do petróleo, em nenhum trecho. A nota apenas reinforma que o governo do estado lançou três novos editais pela Facepe no último mês de agosto. A reportagem está no aguardo do posicionamento da Sefaz-PE após contato.

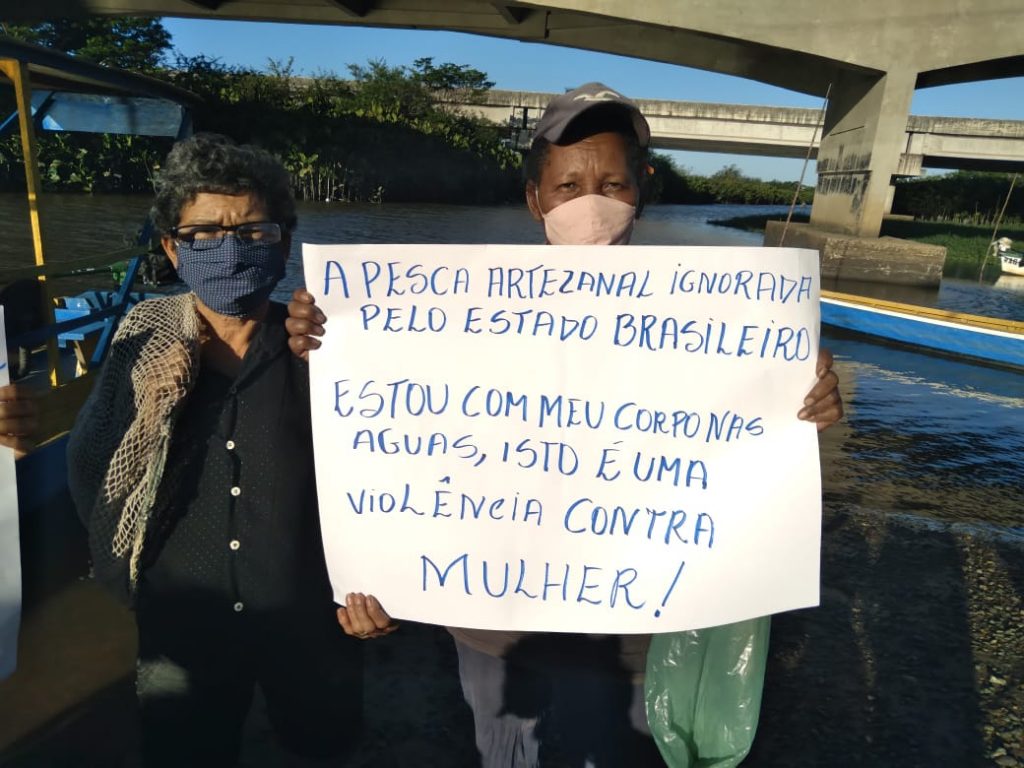

Crise do petróleo e da pandemia atingiu mais as mulheres pescadoras

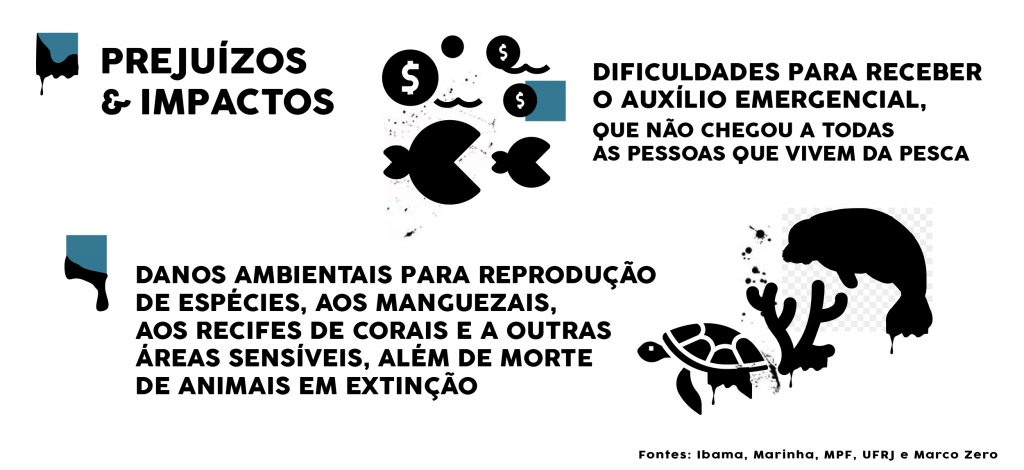

Um estudo do Comitê UFPE SOS Mar estima que 350 mil pessoas que vivem diretamente da pesca em todo o Nordeste, já historicamente fragilizadas, foram impactadas pelo petróleo, seja nas vendas ou na cultura do trabalho pesqueiro. Na prática, os três meses de colapso se transformaram em um ano de problemas por conta da pandemia, vulnerabilizando as comunidades e colocando em xeque a tradição e a soberania alimentar. As vendas ainda seguem devagar e a preços mais baixos, principalmente para as mulheres que vivem do marisco.

Nos territórios pesqueiros, nem todos tiveram o direito de receber o auxílio emergencial do governo federal, no valor de R$ 1.996, parcelado em duas vezes, quando o petróleo praticamente zerou as vendas de peixes e crustáceos. E nem todos que entraram na lista conseguiram a verba indenizatória.

Isso porque a Medida Provisória (MP) do auxílio contemplou apenas quem reside nos municípios diretamente atingidos, segundo a lista do Ibama, e quem possui o Registro Geral da Pesca (RGP), que não é atualizado desde 2012. Acontece que, mesmo onde o petróleo não chegou, pescadores e pescadoras ficaram sem vender. Em Pernambuco, por exemplo, das cerca de 30 mil pessoas que trabalham com pesca artesanal, contando com quem atua na informalidade, pouco mais de 4 mil tiveram direito a receber o dinheiro.

Juntos, pescadoras e pescadores artesanais são responsáveis pela captura de aproximadamente 98% da produção pesqueira extrativista e são o esteio de uma expressiva e complexa cadeia produtiva, que conta com atravessadores, comerciantes, fabricantes e vendedores de gelo, setores do turismo, bares e restaurantes e artesãos de barcos e de armadilhas.

Itapissuma, Litoral Norte de Pernambuco. Foto: Inês Campelo/MZ Conteúdo

Na prática, vários municípios ficaram de fora do auxílio emergencial e, mesmo tendo tido decisão favorável em caráter liminar, o pagamento até hoje nunca chegou – o pior é que a MP perdeu a validade sem ter virado Projeto de Lei. Foi o caso de Rio Formoso, Itapissuma, Igarassu e Abreu e Lima. “Até hoje estamos numa situação difícil, porque depois do petróleo veio a pandemia, e aí juntou uma coisa com a outra”, lamenta Joana Mousinho, de Itapissuma, no Litoral Norte do estado, e secretária da Articulação Nacional das Pescadoras.

Ela conta que a pesca não parou porque homens e mulheres do mar precisam comer e se alimentam do próprio trabalho. Pelo contrário, com a crise mais gente seguiu para as águas para tirar o próprio sustento. “Estou virando uma mulher de luxo, comendo tanto omelete de siri que você nem imagina”, brinca Dona Joana, hoje com 64 anos e que pesca desde os oito, “com muito orgulho”.

“Para os homens, que vendem peixe e camarão, fica mais fácil. Para nós, mulheres, que trabalhamos com crustáceo, fica mais complicado. Porque pescamos para fazer caldinho, casquinho, caldeirada e vender na beira das praias, aí fica mais difícil. Eu estou indo pescar mais quando alguém encomenda”, detalha Joana Mousinho.

A segunda etapa da pesquisa da Fundaj, abordada no início desta reportagem, também apontou os impactos na cadeia pesqueira. Através de cerca de 4 mil entrevistas junto a grupos sociais nos municípios que, de alguma forma, foram diretamente impactados, a Fundação aponta que na pesca, única atividade econômica de 59,5% das famílias, um total de 40,4% dos pescadores artesanais relataram que estuários e/ou manguezais próximos foram atingidos pelo petróleo e 67,5% relataram queda de renda por conta do incidente. A redução da renda média entre os pescadores foi de 37,28%.

Bares e restaurantes especializados em frutos do mar tiveram uma perda de faturamento médio de 29,9%. Naturalmente, um impacto bem menor do que o dos ambulantes, categoria em que 64,6% dos entrevistados disseram ter tido queda na renda.

Sobre o auxílio do novo coronavírus, Joana afirma que muita gente também não recebeu. Uns porque não conseguiram se cadastrar, outros porque tiveram problema no cadastro e alguns porque o cadastro simplesmente nunca foi aprovado. Isso sem contar com as pessoas que sofreram golpes porque, sem acesso à tecnologia e ao letramento digital, precisaram pedir ajuda e foram roubados.

A situação só começou a melhorar um pouco agora, com a reabertura de bares e restaurantes. Ainda assim, os preços não voltaram ao que eram antes. Em Itapissuma, por exemplo, no verão o preço do quilo do marisco chega a ser vendido por R$ 18, agora está entre R$ 10 e R$ 12 apenas. O quilo do siri, que custava R$ 30, no momento não passa de R$ 25.

Isso significa que homens e mulheres das águas estão há um ano em dificuldade. “A gente se virou do jeito que deu. Da Covid-19, a gente ainda teve alguma assistência municipal, mas do petróleo não tivemos nenhuma”, denuncia Cícera Estêvão Batista, de Rio Formoso, Litoral Sul de Pernambuco.

Secretária da colônia local, ela recorda que aproximadamente 700 pessoas foram cadastradas por iniciativa própria da organização na época do vazamento, na esperança de que a justiça fosse feita. Mas o auxílio prometido nunca chegou. Segundo ela, o governo do estado nada fez com os cadastros repassados.

O professor, sociólogo e membro do Comitê UFPE SOS Mar Cristiano Ramalho visitou todas as praias atingidas na época do incidente. Para ele, as comunidades pesqueiras chegam ao momento da pandemia da Covid-19 profundamente fragilizadas, mais do qualquer outro grupo, por já virem numa condição muito ruim da economia e também de saúde. “A pandemia acelerou ainda mais o drama da fome e aumentou os dramas de ordem psicológica. O trabalho da pesca é feito coletivamente, comunitariamente, o que fragiliza ainda mais essas populações aos contágios”, enfatiza.

Do Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios (Nuhumar), do departamento de sociologia da UFPE, Cristiano vem acompanhando e pesquisando os impactos simultâneos do petróleo e da Covid-19 em territórios da pesca artesanal e se mostra extremamente preocupado com a perda de anciões e anciãs da pesca, levando junto um patrimônio de conhecimento. “É um fenômeno que estamos observando nas comunidades pesqueiras, que baseiam o conhecimento na forma oral e na forma de ver”, detalha.

Povos das águas se unem na campanha Mar de Luta

Mobilização de mulheres de Pernambuco na campanha Mar de Luta (crédito: Facebook Mar de Luta)

No último domingo (30), quando completou um ano que as primeiras manchas chegaram ao litoral, na Paraíba, foi lançada a campanha Mar de Luta – Justiça social aos povos das águas atingidos pelo petróleo, para marcar a data e pedir justiça, respostas e reparações. A iniciativa é dos movimentos sociais de pescadores e pescadoras artesanais e de organizações de defesa aos direitos humanos e socioambientais, com apoio do Greenpeace Brasil.

Entre as demandas da campanha estão a responsabilização do Estado pela falta de respostas e pesquisas sobre o impacto na saúde da população e sobre os efeitos socioeconômicos e ambientais. A ação também pede um processo rigoroso de avaliação e monitoramento das praias, mangues e oceanos atingidos e se opõe à abertura de novos poços de petróleo nos mares e oceanos.

A luta da categoria é também por mais visibilidade. A pesquisa “Vozes silenciadas – Justiça socioambiental e mídia”, do coletivo Intervozes, mostrou que vozes foram silenciadas e que vozes foram amplificadas na cobertura do petróleo. O material mostrou que somente após um mês do aparecimento das primeiras manchas é que o tema foi noticiado pela mídia regional. Nos veículos de alcance nacional, a demora foi ainda maior: as primeiras notícias só vieram aparecer em meados de outubro de 2019.

“Além da demora em colocar a questão no centro da agenda política, chamou a atenção a ausência de menção, nas notícias da mídia e nas falas de autoridades, ao conjunto de Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) diretamente impactados pelo derramamento de petróleo”, diz a pesquisa, que é parte do projeto Ondas da resistência.

Voluntários e territórios sem monitoramento de saúde

Uma das imagens que mais marcaram a cobertura e as redes sociais, no segundo semestre do ano passado, foram os nordestinos retirando petróleo das praias com as mãos, sem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e com crianças tendo contato direto com substâncias nocivas. Muita gente passou mal, teve enjoos, tonturas, dor de cabeça. Com operação “Amazônia Azul”, capacitação da Marinha só chegou ao Nordeste com 70 dias de atraso.

Voluntários retiraram o petróleo com as mãos, há um ano, em Itapuama. Foto: Inês Campelo/MZ Conteúdo

Sem auxílio e monitoramento do governo federal, responsável por lei pela gestão do problema, toneladas de petróleo foram retiradas por voluntários, moradores e trabalhadores dos territórios atingidos. Os pacientes apresentaram sintomas de intoxicação devido ao contato com o produto tóxico e também pelo uso indevido de solventes para retirada da substância.

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) notificou 389 casos de intoxicação exógena relacionados em 11 municípios: Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Paulista,Recife, Ribeirão, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Vitória de Santo Antão. A maioria dos casos foi de homens (55,6%). Do toal de notificações, houve exposição cutânea em 89,7% e exposição respiratória em 66,8% deles.

A SES-PE, que trabalhou junto aos municípios e outras instituições para compilação e integração de cadastros de pessoas expostas, sintomática ou não, tem em mãos o cadastro de 290 indivíduos, de 12 municípios, recebido pela vigilância. Porém, essas pessoas não têm qualquer tipo de acompanhamento clínico ou estudo.

Ninguém chegou a ser hospitalizado. Mas quem apresentou problemas de saúde nunca foi monitorado, aponta a sanitarista, pesquisadora do pós-doutorado do Laboratório de Saúde Ambiente e Trabalho (Lasat), da Fiocruz-PE, Mariana Olívia. Não houve mobilização e organização nacional nem acompanhamentos. Sem comitês, é muito baixa a representação acadêmica e da sociedade civil.

Uma das questões primordiais da ausência de ações de preparação, vigilância e respostas em cuidado e saúde, resume, foi o não acionamento do PNC, que também dão as diretrizes das ações de cuidado. A rede de saúde não foi preparada, dificultando ainda mais a situação já a partir da padronização de informações. Mariana também explica que, mesmo tendo sido um “desastre-crime”, como chama, de grande extensão, estados e municípios deveriam e poderiam ter instituído localmente de forma mais hábil esse plano também.

“A exposição e os perigos à saúde do petróleo bruto estão na literatura internacional, bem estudados e constituídos, e não vimos uma atuação em caráter emergencial do setor de saúde”, critica Mariana.

Em nota, a secretaria diz que irá monitorá-las “em momento oportuno, por meio dos serviços municipais e cumprindo as diretrizes do Ministério da Saúde”.

Em outros grandes desastres com petróleo, como na Espanha, em 2002, os responsáveis pela limpeza parecem tão protegidos quanto astronautas. Trabalham cobertos da cabeça aos pés, com luvas e botas resistentes, máscaras de carvão ativado e óculos de proteção. A comparação das imagens mostra a diferença:

A omissão do Ministério da Saúde deixou especialistas perplexos. A doutora em ciências médicas e pesquisadora titular aposentada da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Lia Giraldo estava entre os especialistas que, através da Associação Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrasco), solicitou que fosse decretada emergência de saúde pública na época do vazamento.

Pioneira nos estudos sobre contaminação por benzeno (substância encontrada no petróleo), Lia também é do Lasat, da Fiocruz-PE, com ampla experiência e reconhecimento no setor. O laboratório submeteu projetos aos três editais de financiamento para pesquisas com o petróleo, mas não tiveram aprovação. Dos 12 projetos aprovados pela Facepe, apenas um era da área de saúde.

“A vida de negros, pobres, indígenas, ribeirinhos e pescadores não interessa. É mais um exemplo do racismo, que também aparece no financiamento de pesquisas. Não há interesse em favorecer pesquisas em locais vulneráveis, que mostrem a inequidade dos impactos. Esse é mais um mecanismo de ocultação e manutenção desses contextos”, critica Lia.

O coletivo Salve Maracaípe, que ajudou a coordenar as ações de limpeza das praias, também cobra ações de acompanhamento, além das investigações. “Não há coordenação nem metodologia nacional de troca de informações entre pesquisadores, como tem acontecido com o novo coronavírus”, pontua o gestor ambiental e membro da organizaçãoSidneyMarcelino.

“Um ano depois, temos o maior vilão e o que mais atrapalha: o governo federal”

O professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco (UPE) e membro do Instituto Bioma Brasil Clemente Coelho identifica que o problema vai além das questões ambientais e passa pela escolha política. Ele faz parte do grupo de especialistas que desmente o governo federal e sustenta que a montagem do Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA) – formado por Marinha, IBAMA e Agência Nacional do Petróleo (ANP) para gerir e dar respostas à crise do petróleo – não foi mais do que uma iniciativa para legitimar as ações do governo.

“O GAA nunca foi criado de fato, não existe um documento dizendo isso. Mas há um anúncio de que ele acabou”, ironiza. Clemente afirma que não é possível dizer que as praias estão todas limpas, como coloca a Marinha e o discurso do governo Bolsonaro que influenciar a opinião pública dizendo que o problema acabou. “O petróleo ressurgiu recentemente com a agitação marinha (no litoral de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas). Ele está fragmentado. Já se decompôs, mas ainda está presente”, explica Clemente.

Fragmentos de petróleo na Praia do Cupe, Litoral Sul de Pernambuco, em junho de 2020

A presença do petróleo pode ser dividida em fase aguda e fase crônica. A aguda é quando o material chega em levas e grandes aglomerados, sufocando raízes e matando animais. A crônica é quando esse material chega em menores quantidades, em formato de piche misturado na areia, dentro dos mangues e vai se tornando menos perceptível, o que não quer dizer que ele não esteja presente. Nesse processo de decomposição, o petróleo continua eliminando moléculas nocivas.

“Acontece que não temos respostas do quanto isso impactou a natureza nem a cadeia alimentar. Até agora não sabemos se as moléculas estão se bioacumulando. A gente sequer tem qualquer análise de saúde da população”, protesta o doutor em oceanografia. Normalmente os resultados reais de impactos com petróleo demoram anos para serem analisados. Mas um país que não investe dinheiro na ciência, é um país que não pesquisa.

“A forma como o governo lida com a Covid-19, para ajudar a entender o que o Nordeste passou, é igual, tomadas as devidas proporções, ao que aconteceu com o petróleo, com descaso, jogo de palavras e empurra-empurra. Um ano depois, temos o maior vilão e o que mais atrapalha: o governo federal”, compara Clemente, denunciando que os pesquisadores são unânimes em dizer que não encontram e não têm acesso a relatórios.

A Marco Zero Conteúdo questionou o Ibama sobre um relatório final de impactos e ações. E até agora não obteve retorno. No site da instituição, o que há é muita informação fragmentada.A reportagem também procurou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, que informou que os técnicos estão finalizando um relatório.

“Tudo isso culmina em, um ano depois, não sabermos quem foram os culpados nem sabemos como estão sendo feitas as investigações. Tudo bem que são sigilosas, mas o quanto e como já caminharam? Quais são as linhas e análises?”, questiona, ao mesmo tempo em que demonstra uma profunda preocupação à vulnerabilidade brasileira a novos vazamentos com petróleo, seja através de explorações crescentes do pré-sal e de refinarias. Da mesma forma, as atividades ship to ship, de transferência de carga de um navio para o outro no mar, seguem sendo feitas e, pelo que se sabe até agora, foi a causa mais provável do vazamento que atingiu a costa.

“Não temos monitoramento para derramamento de petróleo neste país. E não faltam laboratórios e profissionais para isso. O Plano Nacional de Contingência precisa ser reforçado e lapidado para que seja desenvolvido como política pública, um braço do governo. E também questionar: ele seria o melhor instrumento legal para lidar com os possíveis próximos derramamentos de petróleo?”, provoca Clemente Coelho.

Entrevista // Yara Schaeffer :

“Eu sinto o pisoteio da boiada em cima de mim todos os dias”

No ano passado, a Marco Zero Conteúdo entrevistou Yara Schaeffer Novelli, doutora e professora sênior da Universidade de São Paulo (USP), a mais experiente perita brasileira em danos ambientais por vazamento de petróleo, que, na época, foi categórica sobre a condução do incidente: “Estamos sendo feito de tolos”. Pouco menos de um ano depois, a reportagem entrevistou novamente a especialista.

Marco Zero – Passado o primeiro ano do vazamento do petróleo na costa brasileira, temos respostas sobre o tamanho do impacto?

Yara Schaeffer Novelli – Fora o volume recolhido, alguns cálculos que foram feitos para dizer quanto desse material seria óleo e a extensão relatada, não. Icmbio, Ibama e Marinha estavam sempre atrás do prejuízo, relatando o que já havia acontecido. Agora mesmo tentei ter acesso aos relatórios (de um importante evento que reuniu servidores e autoridades para tratar da questão) e não consegui. Eles eram diários, se foram consolidados eu não consegui acessar. Um monte de figurinhas, mapinhas, tecnologias de informática e mapeamento foram usados para representar o óbvio. Foram feitos ensaios, alguns com divulgação permitida, mas os demais não se sabe. Acredito que impacto real do óleo nós ainda não temos e a Covid-19 colaborou com suspensão dos pouquíssimos trabalhos de campo e monitoramentos que haviam sido iniciados em tempo.

MZ – Como a senhora avalia o trabalho feito pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado por Marinha, IBAMA e Agência Nacional do Petróleo (ANP)?

Yara – O GAA foi um arremedo, uma criação e articulação emergencial para ter uma posição retirada a fórceps, com uma única reunião, em dezembro, para terem uma resposta para apresentar à mídia, à bordo do navio hidroceanográfico da Marinha, em Salvador. Fomos postos lá como se fossemos bonequinhos movidos a fios de linha para mostrar o grande envolvimento da ciência com o evento. Depois daquele dia, esqueceram da gente, acabou. Eu fui nessa reunião, era para apresentar resultados, mas era um jogo de brainstorming. O que tínhamos era o que já havia antes, não houve ganho nenhum na reunião, o que houve foi uma grande articulação com cerca de 100 pessoas de todos os sete Grupos de Trabalho (GTs) e entre os integrantes. Nós ficamos um na frente do outro trocando figurinhas e isso ficou sendo o resultado da reunião. Depois, nada mais aconteceu em relação aos GTs que foram lá se apresentar. O GAA foi nascido, criado e teve uma vida efêmera. Se prometeu muito, teve muito anúncio desse relatório, inclusive se chegou a passar uma avaliação para cada membro, para contribuir com críticas e sugestões, mas, se serviu para alguma coisa, nós não temos a versão final.

MZ – O governo segue optando pelo silêncio. Há alguma pista de como estão sendo feitas as investigações para encontrar e punir os culpados?

Yara – O inquérito da Polícia Federal no Rio Grande do Norte é totalmente sigiloso. O Instituto de Pesquisa da Marinha, em Arraial do Cabo, que fez todas as análises químicas do petróleo, também não forneceu resultados. Fiquei sabendo que a CPI do Óleo já recebeu esses resultados, mas também está sob sigilo porque o inquérito segue em curso.

MZ – Esse tipo de investigação realmente demora tanto tempo assim?

Yara – Não sei, depende da memória do brasileiro. Está muito complexo, e uso “complexo” no sentido jocoso. Com 50 mil de satélites é tão difícil ter essa visualização? Pode ser que sejamos muito primários, primitivos, provincianos. Mas estou nesse grupos dos ingênuos que ficam maravilhados com satélites.

MZ – A senhora considera que estamos vulneráveis a um novo acidente com petróleo?

Yara – Quem quer que seja o autor desse derramamento ficou com acobertado, sabendo que estará protegido. O que me traz suspeita é que, se fosse qualquer embarcação estrangeira, como todos são obrigados a comunicar eventos dessa natureza, por leis internacionais, teriam já aberto o bico de alguma forma. Eu, com minha caraminholas, vou sendo levada a crer que esse manto de impunidade foi posto sob alguma fonte brasileira. Primeiro, começou com 40 dias de atraso a se ter qualquer reação. Impunidade explícita. Desmonte desde o início do ano, já prevendo que não seria possível registrar incêndios, desmatamentos, derramamentos, problemas ambientais de qualquer espécie. Já estava tudo arrumadinho desde o decreto de abril dissolvendo qualquer apoio de comitês e conselhos, além das desautorizações de cobranças de multas e do ignorar solene das questões técnico científicas e do brado da comunidade costeira, científica e daqueles que não estão associados à estrutura governamental. Eu sinto o pisoteio da boiada em cima de mim todos os dias. A boiada está passando e não tem mata-burro nesse caminho. Nada mudou, estamos prontos pros próximos desatinos, acidentes, eventos, desastres, como quer que chamem.

MZ – Quais foram as lições desse incidente?

Yara – Desde a primeira pergunta, estou dando lições aprendidas. É mais fácil um cego ver do que aquele que não quer enxergar. É para passar a boiada. Estamos acompanhando, há mais de 30 anos, o derramamento de óleo que aconteceu no litoral de São Paulo, num rompimento de oleoduto da Petrobras na Baixada Santista. Temos várias lições aprendidas, mas elas são técnicas, sobre como proceder com o monitoramento. Tínhamos um PNC, de 2013, e não se quis ativá-lo. Nós aprendemos, mas aprendemos o que não se deve fazer. E quem paga a conta? Quem foi tirar o óleo com a mãos e se intoxicou, quem ficou sem peixe para vender e comer, o pessoal das pousadas, que teve toda a perda. É uma falha proposital. Não há margem para dúvida de que temos condições para enfrentar uma situação dessa, mas temos que ser ouvidos. Se o governo não quer ver e não quer ouvir, isso também serve para a gente como lição aprendida. Se um não quer ouvir, não adianta ter mais gente em volta. É como aquele ditado, quando um não quer dois não brigam. Demasiadamente eu chego exaurida com todo o meu fluido vital desgastado porque é quase que uma intolerância do governo estabelecido ao conhecimento. Então assim estamos.

Atualizado em 10/9/2020, às 17h06

Vencedora do Prêmio Cristina Tavares com a cobertura do vazamento do petróleo, é jornalista profissional há 12 anos, com foco nos temas de economia, direitos humanos e questões socioambientais. Formada pela UFPE, foi trainee no Estadão, repórter no Jornal do Commercio e editora do PorAqui (startup de jornais de bairro do Porto Digital). Também foi fellowship da Thomson Reuters Foundation e bolsista do Instituto ClimaInfo. Já colaborou com Agência Pública, Le Monde Diplomatique Brasil, Gênero e Número e Trovão Mídia (podcast). Vamos conversar? raissa.ebrahim@gmail.com