“Não é no conforto, é na agonia que vão surgindo as coisas”. É assim que Karina Buhr faz arte

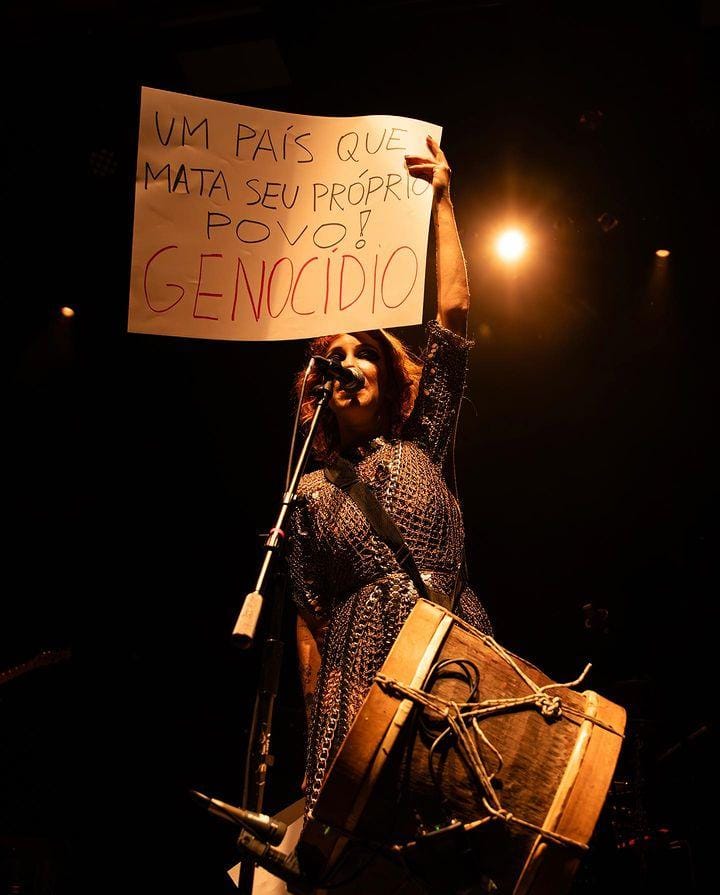

Crédito: @dudaportella / Instagram @karinabuhr

por Erika Muniz*

Quem já a assistiu, dificilmente esquece a intensidade de sua entrega durante uma performance. Ou quem somente a ouviu cantar os versos e refrões que alinhavam sua poética sincera, sem meias palavras, composta de palavras inteiras, deve fazer ideia de sua inteireza no palco. Ela é capaz de criar por diferentes formas de expressão: na música, na poesia, na ficção, ou também no teatro. E, mais ainda, empresta sua capacidade de elaboração artística a desenhos que ressignificam o mundo e dão tom a personagens, como na arte da capa de Mainá (2022), seu mais recente livro.

Nascida na Bahia e radicada no Recife, a cantora, compositora, percussionista, atriz, escritora e artista visual Karina Buhr se divide entre Salvador e a capital pernambucana, depois de ter vivido também em São Paulo.

Nesta conversa, que aconteceu numa tarde em um café, na Zona Norte do Recife, a artista conversou sobre a sua relação com os diferentes meios de expressão que desenvolve seus trabalhos, de que forma costuma exercer sua capacidade de criação, também relembrou como foram os anos 1990 na cidade, além de falar sobre como é ser uma mulher à frente de um trabalho autoral, a importância de políticas culturais para o estado e a sua interpretação sobre a relevância da arte em nossas vidas.

Como é ser uma artista que se expressa de muitas formas? Na música, artes visuais, poesia, ficção e cinema… Como é organizar isso tudo, se é que se organiza?

Não organiza (risos)! Digo que é massa porque gosto – não sei se é gosto ou se é preciso, no sentido de necessidade – de fazer essas coisas todas. Minhas expressões são tocando, fazendo música, fazendo letras, cantando, atuando, desenhando, então, vai tudo misturando. E, aí, sempre tem um ou mais de um projeto meu rolando e tem os convites. A dança é tentar organizar isso, então, sempre é meio caótico mesmo, pela maneira que vou fazendo as coisas. Me entrego totalmente para fazer cada coisa, só que aí acabo me perdendo um pouco nas burocracias. Mas tenho uma produção massa, que resolve as coisas. É muito de organizar isso, o que é meu, o que estou fazendo no momento e o que é que vem de projeto de fora e a dança das datas, do tempo de concentração para cada coisa. Sempre funciona na doidera mesmo. Tem uma música para gravar semana que vem, então, chega dias antes, anoto uma coisa, vou fazendo. Concentração total. Tem várias maneiras de se fazer tudo junto.

E ser uma mulher tocando percussão. Como é ocupar esse lugar? Quando você começou tinha referência de outras mulheres tocando percussão?

Quando eu quis começar a tocar, não. Não via nenhuma perto de mim. Tinha referências longe, mas perto, não. Aí, logo depois, conheci Cristina Barbosa, Virgínia Barbosa e Neide Alves. E eu naturalmente comecei a tocar junto delas, no Angáatãnamú [grupo de percussão liderado pelo artista Éder O Rocha, do Mestre Ambrósio] e depois no Estrela. E foi sempre muito incrível isso. Tinha a dificuldade inicial de chegar nos lugares para tocar no cavalo-marinho, no afoxé, no maracatu, sempre foi muito difícil, mas, ao mesmo tempo, para tocar, você tinha que ter o convite da própria agremiação. No caso do Estrela, foi com Walter [França, mestre do baque do Estrela naquela época], mas também Marivalda [Maria dos Santos, rainha do Maracatu NaçãoEstrelaBrilhante] estava ali, ainda não era rainha do Estrela, mas era totalmente envolvida em tudo. Teve esse abraço do Estrela, não foi “oi, Estrela Brilhante, eu quero tocar, me aceitem.” Inclusive, Walter tomou muito a frente disso, com a gente. De lutar por esse lugar da gente, porque ele também estava enfrentando outras situações, outras pessoas, por aceitar a gente tocar no Estrela Brilhante. Na época, era só a gente ali mesmo. Depois, no cavalo-marinho, afoxé… Sempre foi difícil, eu tocava, mas vivia tendo situações de virem caras tomarem instrumentos e começarem a tocar. Vivi isso no cavalo-marinho, vivi isso no afoxé. Eu tocava, mas sempre tinha. Mas aos poucos isso foi se espalhando. Quando comecei, no Boi da Gurita Seca, no Estrela Bilhante, no Piaba de Ouro. Alguns anos depois, começou a ter muitas mulheres tocando em vários lugares. Mas, nessa época, não tinha, não. Nessa época era bem difícil. Não é que era só a gente no mundo, mas, dentro desses espaços, no maracatu de baque virado, no maracatu do baque solto, no cavalo marinho. Inclusive, no baque solto, até hoje, é bem difícil. Quando você vai ver as sambadas dos maracatus tradicionais, ainda tem poucas mulheres.

Como foi a criação de Mainá (2022), seu mais recente livro? E no que a criação dele se diferencia do Desperdiçando Rima (2015)?

É um romance, então, para mim, muda totalmente. A linguagem é totalmente diferente.

Quando fiz o Desperdiçando Rima eu já achava que era totalmente diferente de fazer música, falava muito isso. E foi realmente. Só que aí, depois o transformei em música. Tem coisa no Desmanche, de 2019, que catei de lá e mudei e saí transformando em música, espremi o livro todinho. E já com Mainá foi totalmente diferente mesmo. No romance, é uma coisa diária. Você escrever e fazer o roteiro das personagens. O começo, meio e fim. O que é que você já revelou, o que não, como é que vai terminar… Realmente foi uma experiência bem diferente de escrita.

Crédito: @dudaportella / Instagram @karinabuhr

O que lhe tira da zona de conforto, enquanto artista?

Acho que nunca estou na zona de conforto. Para compor música, para fazer melodia e tal, o que não significa que eu não estou gostando de fazer. Amo fazer isso, né? Cada vez que vou fazer uma música, que vou escrever um texto, é do zero. Nunca é “ah, já tenho uma fórmula pra isso.” Por mais que eu faça muito, né? Esse mês mesmo fiz bastante coisa, de criação de trilha, teve semana que eu fiz quatro músicas em uma semana, três na outra… Mas não é no conforto, é dessa agonia que vão surgindo as coisas mesmo, acho.

Como você vê a importância das movimentações culturais que aconteceram na década de 1990, e que não foram só na música, para o Recife de hoje?

Acho importantíssimo. E não acho que as coisas param, acho que tudo vai se transformando, vai sendo ligado. Acho que tudo isso que rolou nos anos 1990 também foi continuidade do que rolou nos 1980, nos 1970, nos 1960. As coisas vêm vindo, a gente vai pegando referências, transformando em outras coisas. Às vezes, vêm conscientemente mesmo, e é engraçado isso. Às vezes, com a necessidade de ruptura até, antes de fazer outra coisa. Mas essa ruptura já é uma influência também. Você dizer que está rompendo com a coisa que você já tem, então, você não vai apagar aquilo de você, por mais que você possa transformar em outras coisas. Lembro de uma vez, acho que foi Roberta Martinelli, no [programa] Cultura Livre, que tinha um quadro que era para você mostrar um vinil. Aí, levei um de Alceu Valença e lembro de ter falado isso na época, o quanto a gente não estava falando de Alceu quando era perguntado sobre isso. O que não significava que a gente não tinha influência de Alceu. Muito pelo contrário, todo mundo tem influência de Alceu. Até quem, por acaso, disser que não ou não gostar – porque você gosta ou não gosta das coisas –, é influenciado também. Acho que, às vezes, tem a necessidade de quebra, mas que não é de apagar a influência. Acho que tudo isso gera o que também tem hoje, né?

Diz uma música que você colocaria como trilha da sua vida.

Enquanto engoma a calça, de Ednardo.

E o que é que você sente quando está no palco?

Acho que é um lugar onde fico muito em casa. Porque é um lugar onde qualquer coisa pode acontecer. Você sai desse lugar da “sala de visita”, que Zé Celso falava. O que acontece ali é de acordo com como estou naquela hora. Se estou triste, alegre, feliz, doente, como estou, aquele show, aquela peça vai acontecer. Cada vez de uma maneira diferente, mas sempre vai ser como estou, com o estado que estou naquele dia. Às vezes, forçando mais a barra ou não, dependendo. Mas sempre vai ter isso. Então, é um lugar onde eu me sinto mais em casa, acho.

Do que você tem medo? Sei que isso é a minha percepção com relação a você, não dá para determinar, mas, às vezes, parece que você não tem medo de nada.

Eu tenho! Tenho medo de avião (risos). Finjo que não e pego uns livros pra ler. “Esse povo fica lendo, avião caindo e esse povo lendo. Vou fingir que não tenho medo também, porque vou ficar lendo, e digo que estou de boa.” Mas tenho medo, sim, de um monte de coisa. Mas uns eu passo por cima e vou embora fazendo, outros, não. Outras coisas deixo de fazer mesmo, não vem nada agora na cabeça agora. Às vezes, tenho medo de multidão, às vezes, eu amo multidão. No Homem da Meia Noite, eu amo multidão. No Carnaval, eu amo multidão. Mas sei lá, às vezes, não quero ver ninguém, aí, fico em casa e fujo.

Por que a gente precisa de arte, Karina?

Acho que é uma das coisas principais, porque o modo de vida acaba sendo trabalhar, ganhar dinheiro, comprar coisa, ter dinheiro para o boleto, para o médico, não sei o que lá. Uns mais que outros. Uns trabalham única e exclusivamente para isso, que é o terror do capitalismo, a pessoa existir para tentar ter o básico. Não devia ser isso, mas é. Acho que na arte todo mundo, todas as pessoas são afetadas. Todo mundo vive a arte. Quem tem dinheiro, quem não tem. Todo mundo vive isso de uma maneira ou de outra. Acho que todo tipo de arte é uma das coisas mais importantes.

O palco é um lugar, pra você, de reelaborar as suas certezas ou você chega com elas todas prontas lá?

Não acho que eu tenha muitas certezas, não. O tempo todo isso está sendo modificado, no palco e fora do palco. Até de música mesmo. Tem música que não acho mais legal, não quero mais cantar, ou tem outra que eu faria de outro jeito. Acho que isso vai mudando a toda hora.

Sobre sua experiência no palco, da época da Comadre Fulozinha para cá, o que você vê que mudou?

Acho que principalmente de eu conseguir me colocar à frente, no sentido de assinar o que eu faço. Porque, por conta de um machismo imenso, que hoje a gente ainda vive, mas na cena dos anos 1990, era uma coisa totalmente paralisante. Isso não aparece tanto quando a gente vai falar disso, mas era paralisante. Naquele meio que eu tava, das bandas, dos shows e de tudo. Acho que demorei muito tempo pra conseguir. Para a Comadre Fulozinha mesmo, ainda fiz um disco, onde só tinha eu na formação original, em 2009. Ninguém sabe desse disco, não tem em nenhuma plataforma, em algum momento tenho que subir. Muito por isso, eu não conseguia. “Como assim? Eu, Karina Buhr?” Como se eu precisasse ter sempre uma banda, junto com outras pessoas. Sempre vai ser junto com outras pessoas, mas digo de assinar, ter a minha cara com o meu trabalho principal. A gente tinha uma coisa de se acostumar também a não assinar. Muitas vezes ter o seu trabalho, as suas letras, as suas coisas, no meio de um monte de coisa e você não ser reconhecida por isso. Então, a gente até acabava se acostumando, de uma certa forma. Para mim, acho que o principal foi romper com isso e conseguir botar a minha cara na frente. Inclusive, brigar muito por isso. Sempre briguei, né? Mas, aí, uma vez que eu me assumo no trabalho solo, isso aqui sou eu, aí, daí, é uma outra coisa. É dizer: “isso aqui é meu, essa letra é minha, essa música é minha.” Porque sempre tenho as confianças, né? Não só no primeiro disco, até hoje, de vez em quando, ainda escuto. “Tal música é sua? Você fez sozinha?” “Sim, fiz sozinha.” Tem muito isso, agora está melhorando, mas ainda tem.

Eu, como jornalista, já ouvi de homens jornalistas que eu deveria fazer meu trabalho de tal maneira assim. Já aconteceu algo assim com você nos seus trabalhos?

Ah, bastante, bastante, bastante. A gente até usa isso, em ensaios, em músicas. “Faça no seu”. Alguém dá uma ideia. “Por que você não faz de outro jeito?” “Está ótimo isso, faça no seu”.

Porque, claro, não é questão de que só as minhas ideias servem. Não é isso. Mas tem os limites do que é opinião, do que é fazer arranjo junto ou do que é simplesmente: “acho melhor por aqui, a minha ideia melhor que a sua.”

O que a arte já te deu, Karina? E o que ela já tirou de você?

Ela me dá um monte de coisa boa, de poder viver do que eu gosto, de fazer. Inclusive, isso é um privilégio imenso, né? Uma coisa que é difícil, você viver de arte. Ao mesmo tempo, tem o lado também da insegurança, falando daqui do lugar onde estou, a insegurança de não saber como é que vai ser. Tipo, no mês que vem eu não sei como é que vai ser. É muito isso, fica uma montanha-russa. Tem mês que você não para de trabalhar, no outro não faz nada. Tem essa insegurança, mas dentro desse lugar de viver do que eu faço. Reclamo isso na mesa de bar com meus amigos. Viver da minha arte, para mim, é uma coisa maravilhosa. As reclamações deixo para a mesa de bar. Só não quando reclamo no sentido do coletivo. Ou quando, tipo agora que eu reclamei da comemoração de Manguebeat, de eu não estar lá. Reclamo mesmo, acho que tem que reclamar. No sentido de busca de direitos. De quando tem grana de poder público envolvido, prefeitura, governo, carnaval. De falar do lugar que eu tenho, que eu posso falar e também de pessoas que vejo que não estão entrando. Sempre gosto de falar, ressaltar os maracatus, os afoxés, os caboclinhos, as orquestras. Por exemplo, no caso do carnaval, eles são as primeiras estrelas do carnaval e, na hora que a gente vai ver, as fatias do bolo não é bem assim que funciona. Na hora do dinheiro. Não é no sentido de não dar minha opinião. Isso é assim que vão botar. A coisa mais particular, eu deixo mais para mim e o que é coletivo, exponho.

Crédito: Instagram @karinabuhr

Quando nós, mulheres, vamos reivindicar esse lugar que você está falando, de reivindicar direitos, por exemplo, com relação ao Manguebeat, costuma haver uma rebordosa com você ou não? Você percebe se acontece isso?

Não tem meio para onde ter rebordosa, porque a rebordosa já estava estabelecida, né? Eu já não estava em nenhuma das comemorações de 2022 e nem 2023. Então, não tem muito pra onde. Agora, o meu ‘bocão’, sempre acaba prejudicando em algum momento, porque você está falando sobre pessoas. Mas, aí, eu acabo não deixando de falar, porque são coisas políticas que é preciso falar. Por mais que eu possa fazer reclamação sobre mim ou sobre o lugar que eu estou ali ocupando ou não, vai acabar envolvendo mais pessoas. Nesse caso, de falar sobre o Manguebeat, acabou sendo muito bom porque tive uma resposta muito massa de um monte de mulheres. Inclusive, tem uma coisa específica aí: o que aconteceu nos anos 1990, não está na internet. Então, “se você não fala, não existe”. Agora, é muito chato você ficar falando sobre você, né? “Ah, fiz isso, fiz aquilo.” Ficar me exaltando, é horrível. O ideal é você espalhar informação para o máximo de pessoas que você conseguir para que as pessoas falem sobre isso, porque se não chega as gerações de depois e não vão saber. As pessoas que estavam vivendo aquela situação naquele momento, elas têm obrigação de falar porque se não, você apaga mesmo a parte grande, inclusive, não só de mulheres. Quando falei sobre isso que escrevi o texto para a Continente até. Principalmente mulheres, mas também têm outros homens também que acabam que estão numa situação de menos poder e acabam não aparecendo.

Como é viver de arte no Brasil, a partir da sua vivência? Sabendo que ela é um recorte dentro do país.

Para mim, por ser de classe média, tem várias facilidades de você já ter, ali, garantido coisas que vão possibilitar: “será que vou viver disso?” Ao mesmo tempo, fácil não é. Principalmente pelas escolhas, depende das escolhas que você faz. Aí, minhas escolhas que vão também a partir do que sei fazer, porque a gente não só escolhe. As escolhas também são diante do que a gente consegue fazer, não são só o que a gente quer. A música que eu faço, por exemplo, não tem um nicho específico. Não faço um tipo de música que vai colar naquele público gigantesco que não sei o quê. É uma coisa muito autoral demais. No sentido de, no mesmo disco, ter umas músicas mais porradas, umas músicas mais tranquilas, umas coisas mais de percussão, umas mais de rock’n’roll. É um público diverso, isso é massa de ver no público. É uma galera totalmente diferente da outra, inclusive, de idade também. Ao mesmo tempo, é difícil. Como comunicar? Como chegar nas pessoas? Principalmente hoje em dia nas comunicações. Como é que você vai divulgar um show? O Instagram entrega para quem ele quer. Quando você faz uma música querendo, por esse motivo, ou naturalmente, mas que já tem um público específico, as coisas acabam correndo de maneira mais fácil. E também de dar opinião política. Tem vários jogos dentro disso que eu não faço. E, aí, acaba dificultando realmente, mas são escolhas minhas. Chamo do “mundo encantado da música.” Se você soubesse como é, não faria. De vez em quando tem isso: “que conselho você daria, o que você diria para quem está começando?” A primeira coisa que tenho vontade de dizer é: “desista” (risos). Aí, depois: “não, veja bem, tenta.” Mas porque tem hora que você satura mesmo. Aí, você faz um show e tudo volta. Ou você faz um lançamento de um livro, um bate-papo massa, que nem fiz agora em Sobral. A paixão volta. Sai o bode e volta a paixão.

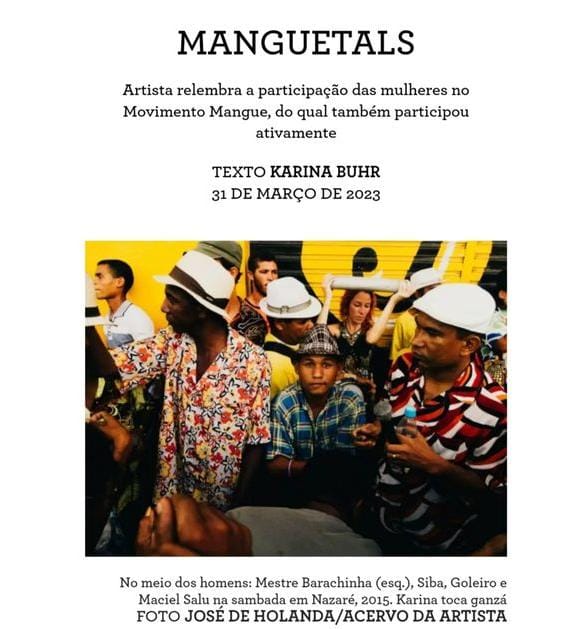

No texto publicado na Revista Continente, você, além do apagamento feminino, denomina pessoas importantes que costuram a história da cultura pernambucana. Por que você acha que acontecem esses silêncios na história que costuma ser contada?

Acho que é o machismo mesmo. É ele, porque não tem necessariamente um monte de gente dizendo: “vamos apagar as mulheres.” As pessoas fazem isso sem perceber. E quando percebem, também não fazem nada depois. Inclusive, esse texto quando fui fazer, desisti, falei: “não, não vou mais fazer.” Porque é isso, ao mesmo tempo que fiquei: “que massa, quero fazer.” Quando comecei a fazer, fiquei: “velho, não vou ficar fazendo um texto sobre mim para botar na revista.” Aí, falei: “vou botar o máximo de mulheres que conseguir.”

Como foi para lembrar de todos aqueles nomes?

É porque era uma convivência muito forte! Tem algumas amigas também que estavam comigo na época. “minha gente, esqueci de alguém aqui?” Mas estava todo mundo. Quem eu tinha esquecido era tipo um ou outro nome. “Eita, lógico, não posso esquecer.” Mas, de qualquer jeito, tem gente esquecida ali também, porque é isso, não vai ser do lugar onde você estava. Mas todo mundo que coloquei ali, convivi muito. Também tem isso, cheguei a dizer: “não quero mais fazer.” Porque sempre vai faltar gente. Depois, falei: “não tenho realmente que representar todo mundo, vou representar o que eu conseguir.” Cada um tem o seu ponto de vista. Não só sobre opinião, mas sobre o lugar que você está. No caso, consegui abranger um monte de gente também porque eu estava em muitos lugares diferentes uns dos outros. Eu estava no festival de rock, estava no maracatu, estava no baque solto, no baque virado, estava no afoxé, estava com Erasto Vasconcelos. Tinha realmente muita gente. Mas, ao mesmo tempo, pensei: “quando é que vou considerar que começou e que terminou o movimento manguebeat?” “Não, isso não está na minha mão, vou pegar 1990 até 2000 e vou botar o máximo de mulher que eu lembrar no texto.” E acabei citando também do Movimento Negro, da Terça Negra. Porque é muito importante ter também. Porque senão fica aquela coisa, você fecha em Nação Zumbi e Mundo Livre, que são ícones, mas tinha muita coisa acontecendo na cidade. E mesmo o próprio manifesto. Qualquer manifesto, inclusive, de qualquer movimentação artística, é um recorte. Eles mesmos falam. Era para ser um release, aí acabou virando um manifesto. Mas as coisas não aconteceram em volta desse manifesto, as coisas estavam acontecendo, estavam em ebulição na cidade, no Estado todo, nas cidades. Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe e as cidades no interior também. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, não foi a partir de um manifesto que essas coisas aconteceram. O manifesto foi dentro desse contexto.

Crédito: Reprodução site da revista Continente

Como artista, trabalhadora da cultura, você acompanhou um momento de ascensão e de diminuição de políticas públicas voltadas para a cultura no nosso Estado. Qual a importância dessas políticas públicas na cultura a seu ver? E como você se relaciona com as dinâmicas delas, aqui, em Pernambuco?

Acho que, para mim, é um grande conflito. É um assunto que sempre me aperreia desde o primeiro dia que comecei a trabalhar com isso. Porque justamente, por trabalhar nesses contextos totalmente diferentes de banda, de grupo, percebi essas realidades. Se você toca numa banda de classe média, seu cachê é um, banda local – odeio esse sobrenome “local”, porque acaba que significa tocar com menos estrutura e o seu cachê ser menor – ou você ser um nome nacional, ou você ser um maracatu, você ser uma ciranda, muda totalmente a estrutura de trabalho, o cachê. Inclusive, a maneira como se trata um grupo, porque o poder público não é só sobre injetar dinheiro, é sobre fomentar, é sobre chegar junto de estruturas que já existem. Por exemplo, no carnaval, os grupos já sabem fazer aquilo melhor do que ninguém, aquilo já acontece espontaneamente. Inclusive, os poderes públicos se aproveitam disso, né? Porque, na hora de botar foto, bota lá o caboclo de lança na capa. Não diz o nome dele, bota “maracatu de Pernambuco.” Não diz o nome do cara que está na foto. O motivo é o mesmo de sempre, sabemos, o racismo que está por trás de tudo isso. Mesmo quando melhora essa visão sobre culturas, sobre políticas culturais, ainda é sob um ponto de vista muito elitista. Sempre se tenta melhorar essas coisas, mas é sempre com muita luta dos próprios grupos, dos movimentos, para que essa coisa chegue aonde precisa mais chegar. Maravilha a Lei Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, tudo isso, que bom, que incrível, que maravilhoso. Mas isso não é solução para todos os problemas. Isso é uma das coisas maravilhosas, mas se não trabalhar direito a distribuição, o acesso, quem é que vai ter acesso? As mesmas pessoas que têm acesso a outras coisas. Acompanhei de perto, não só durante a pandemia, mas depois também, e agora, a dificuldade de tanta gente. Porque não tem internet, porque não tem computador, porque não tem um celular bom, porque não tem acesso àquela maneira. Cada um por um motivo. Eu, por exemplo, tenho uma imensa dificuldade de escrever projetos, de planilhas, mas tenho acesso a pessoas que podem fazer isso para mim, que trabalham com produção. Mas tem gente que não tem, né? Quando você vê, passou o prazo e um monte de gente perdeu. Tem que acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo e todo mundo tem que estar 24 horas por dia ligado nessas coisas, porque se não, passa batido.

Às vezes, o público vê o trabalho acontecendo no palco, mas não imagina que tem todo um processo.

Para sair, chegar e ter um carnaval lindo, aquele caboclinho trabalhou o ano todo. Então, chega o carnaval não tem dinheiro para a fantasia. Não adianta todo mundo dizer: “ai, que lindo! A cultura está sendo valorizada de novo”, se o (Caboclinho) Sete flechas está com a seda alagada. Precisa ter muito. E não é um favor que você está fazendo. É obrigação.

Sempre penso nisso, que além da obrigação, é reparação também. Porque, muitas vezes o Estado coloca como se esses direitos das pessoas que fazem cultura, fosse um favor ou simplesmente um prêmio. Mas, na verdade, é uma reparação.

Sim, inclusive, a maneira como são feitas as premiações, de Patrimônio Vivo, de tudo, né? A maneira como é feita, porque como é que você vai colocar as pessoas para competirem umas com as outras? Agora mesmo, acabei de votar em Patrimônio de Camaragibe. Votei no Mestre Zé Negão, merecedor, como todos que estavam ali também. Muita gente já devia ter as medalhas, os prêmios reconhecidos sem precisar de voto. Aí, você tem internet, quem vota mais. Isso tinha que ser de outro jeito, é gravíssimo e os mestres todos são os que mais sofrem com isso, os grupos, as agremiações. Tanta mestra de coco, dona Glorinha… Aurinha do Coco morreu sem ter esse reconhecimento. Aurinha precisava provar mais o quê? Precisava de voto de quem para ser reconhecida pelo trabalho imenso dela, que não tem fim? Mesmo depois dela não estar mais aqui, isso continua demais. Essa era uma das coisas para ser revista. Todos esses mestres e mestras, todo mundo tem que ter esse reconhecimento. Tem que ser todos, não existe uma competição. E é muito fácil saber quais são. “Ah, mas como é que vai saber?” Todo mundo sabe quem são, quem não sabe é porque está ligado a outras coisas. Mas quem vê como caminham as coisas, sabe quem são os mestres. Tem que ser reconhecido, tem que ganhar dinheiro, a estrutura, a sede bonita e pronto. Não tem que ir botar para votar.

Você que é uma artista que circula muito por vários lugares. Como é que as pessoas percebem a música que você faz, sendo uma artista do Nordeste? Como o Sudeste lida com isso?

Ainda é da mesma forma, ainda é o Sudeste como o “descobridor.” Ainda é isso, da mesma forma. Acontece ainda hoje. Os discursos estão mais bonitos, as pessoas estão mais informadas, mas, no final das contas, acaba abrangendo quem é de outros lugares que está por lá. Quando lancei o Eu Menti Para Você (2010), teve muito isso: “Foi descoberta.” Era como se tivesse zerado. “Novos artistas”, “nova cena.” Gente, eu era nova cena em 1994, como é que em 2010 sou nova cena? E ainda hoje, sou nova cena. Vou morrer como “nova cena” (risos). É a fonte da juventude?

Como foi a mudança do Recife para São Paulo, a convite de Zé Celso? E ficar depois lá?

Fui para lá, em 1998, a convite dele, na Soparia, para fazer Bacantes, na virada do século. Fui descobrir o mundo lá. Teatro Oficina, Bacantes, o próprio Zé Celso, que eu conhecia só de ver umas entrevistas aqui e ali. Mas essa figura dele e não exatamente a história dele. E conhecer isso tudo lá. Foi muito natural a minha volta para fazer Os Sertões, para fazer A Terra, a primeira parte, e ficar direto, fazer Os Sertões inteiro até o final de 2007. Passei sete anos direto na Oficina. Foi muito natural, uma coisa foi puxando a outra. Cheguei, fiquei totalmente em casa, então, eu me identifiquei totalmente com aquele teatro, com a direção de Zé, com aquela convivência. Fui ficando, ficando, quando vi, fiquei e só saí porque realmente vi que se não saísse, eu não ia conseguir fazer as minhas outras coisas. Eu estava com o disco Eu Menti Para Você “entupido”. Eu precisava fazer, precisava gravar, precisava lançar e vi que se eu engatasse em outro projeto do Oficina não ia sair mais, não ia conseguir fazer. Só saí por conta disso.

Para a gente terminar, o amor é importante, Karina?

Demais! Senão a gente não faz nada, né? Fazer o quê? Não o amor romântico, qualquer amor, né?

Amor pelo seu bichinho, pelo seu pé de manjericão. Mas é, acho que é o mais importante. O que me move é fazer as coisas mesmo. “O ideal seria fazer isso aqui.” “não, vou fazer isso aqui porque gosto disso aqui.” Inclusive com os riscos que isso tudo dá. Às vezes, seria muito mais fácil, muito mais tranquilo ir por esse caminho aqui e eu escolho o de cá, porque escolhi o de cá. Então, bate a cabeça na parede, volta, se for, tropeça e vai de novo. Vamos nessa! Talvez por isso eu seja eternamente “nova cena”, não sei. Vou descobrir… Ou não (risos).

*Erika Muniz é jornalista formada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e em Comunicação Social pela Universidade Católica de Pernambuco. Pesquisa a área de cultura, assinando trabalhos na Revista Continente, Quatro Cinco Um, Revista O grito! e JornaldoCommercio.

Uma questão importante!

Se você chegou até aqui, já deve saber que colocar em prática um projeto jornalístico ousado custa caro. Precisamos do apoio das nossas leitoras e leitores para realizar tudo que planejamos com um mínimo de tranquilidade. Doe para a Marco Zero. É muito fácil. Você pode acessar nossapágina de doaçãoou, se preferir, usar nossoPIX (CNPJ: 28.660.021/0001-52).

Apoie o jornalismo que está do seu lado

É um coletivo de jornalismo investigativo que aposta em matérias aprofundadas, independentes e de interesse público.