O Nordeste se reinventa para enfrentar o aquecimento global

Por séculos, as únicas tragédias provocada pelo clima no Brasil eram as “secas do Nordeste”, como diziam as manchetes dos jornais e os noticiários da televisão. As imagens de crianças famintas, migração em massa e gado morto construíram o estereótipo da região como um peso para o resto do país. As elites locais reforçavam esse estigma com seus líderes políticos sempre exigindo mais verbas do Governo Federal.

Por isso, soou assustadora a projeção de que o Nordeste brasileiro será uma das três regiões do planeta que mais irá sofrer com secas prolongadas e aumento do calor provocado pelo aquecimento global – as outras duas são o sul da Europa e da Austrália.

Os efeitos das mudanças climáticas já são percebidos, mas o cenário não é de tragédia. Para entender o que está acontecendo, entre o final de maio e os primeiros dias de junho, equipes da Marco Zero visitaram comunidades na Bahia, Ceará e Paraíba em parceria com a Rede de Assistência Técnica e Extensão Rural de Agroecologia (Rede Ater NE).

O resultado dessas viagens será apresentado na série de reportagens A reinvenção do Nordeste. Nas próximas semanas vamos contar como a sociedade civil se articulou de maneira inédita na história do país para construir soluções capazes de, ao mesmo tempo, gerar renda, produzir alimentos e conservar o ambiente.

“A vida aqui melhorou 100%. Economicamente nem se fala, mas melhorou mesmo porque estamos mais organizados e, agora, temos mais conhecimento da realidade”. A afirmação do agricultor Antônio José da Silva, conhecido pelos vizinhos como Antônio Cadete, de 61 anos, parece desconectada dos efeitos das mudanças climáticas no semiárido,

a exemplo da mais longa seca da sua história de 2012 a 2018; maior irregularidade das chuvas; calor até três graus acima da média histórica durante o verão e registro de um extenso território que passou para a condição de aridez.

Todos esses impactos no clima da região estão projetadas nos relatórios do IPCC, sigla em inglês do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, instância da Organização das Nações Unidas (ONU) que faz avaliações científicas sobre a mudança do clima.

Ao descrever as mudanças vividas pelos agricultores e agricultoras da comunidade onde vive, no município de Solânea, na Paraíba, Antônio Cadete respalda aqueles que dizem que, ao contrário do que está acontecendo na maior parte do Brasil, o semiárido “saiu na frente” no enfrentamento das mudanças climáticas. É o caso do ex-coordenador nacional da Comissão Pastoral da Terra (CPT), o músico e teólogo Roberto Malvezzi, assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e da própria CPT. Malvezzi crava que isso só foi possível graças “à sociedade civil que, em 20 ou 30 anos, fez aquilo que o Estado brasileiro não foi capaz de fazer em 500 anos”.

É bem verdade que o ponto de vista de Cadete não é aplicável integralmente à uma porção tão diversificada do território nacional, mas ajuda a traduzir os resultados de um processo que teve início na década de 1990, quando movimentos sociais e comunidades de agricultores abandonaram a lógica de “combate à seca”, que norteava as políticas públicas desde o Brasil Império, e a substituiu pelo paradigma da “convivência com o semiárido”. Essa expressão, aliás, foi usada pela primeira vez pelo economista Celso Furtado, em 1959, durante o processo de criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

O paraibano Cadete acredita que o conhecimento é o motor das mudanças

Crédito: Inês Campelo/Marco ZeroPara conviver com o semiárido é preciso entender que as secas são eventos naturais, cíclicos, portanto não é possível “combatê-las”. A partir disso, se constrói uma nova relação do sertanejo com o ambiente natural, reduzindo a degradação e devastação da Caatinga, como explica o site da Associação Caatinga, uma organização não governamental que administra uma reserva natural no sertão do Ceará.

Do ponto de vista dos governos, a convivência exige políticas públicas a partir de novos métodos. De acordo com o site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), é preciso entender o conceito “sob a ótica do desenvolvimento regional, transformando ameaças em oportunidades”.

O tamanho do problema

Cientistas e centros de pesquisas brasileiros sem vínculos com as Nações Unidas atestam repetidamente o que o IPCC projetou. Na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), o meteorologista Humberto Barbosa, do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis) publicou artigo científico no Journal of Arid Environments com dados que alterariam o mapa do semiárido brasileiro. De acordo com Barbosa, 725 mil km2do semiárido brasileiro passaram da condição subúmida seca ou úmida para semiárido no intervalo de apenas três décadas, de 1990 a 2022: “isso significa que 55% da região agreste se tornou semiárida, com estiagens de cinco a seis meses por ano”.

O estudo de Barbosa sugere também que as terras áridas brasileiras são ainda mais vastas que os 5.700 km2 no norte da Bahia, conforme anunciado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) no final do ano passado. Para o meteorologista da UFAL, “282 mil km2do semiárido brasileiro já se tornaram áridos. Isso corresponde a mais de 8% das terras da região que já enfrentam pelo menos 10 meses de estiagem”.

As conclusões de Barbosa não diferem muito dos números do Inpe/Cemaden, adotados como oficiais pelo governo brasileiro. Essas instituições consideram que o semiárido foi de 570 mil km2 no período 1960-1990 para quase 800 mil km2 entre 1990-2020, o equivalente a 9,4% do território nacional.

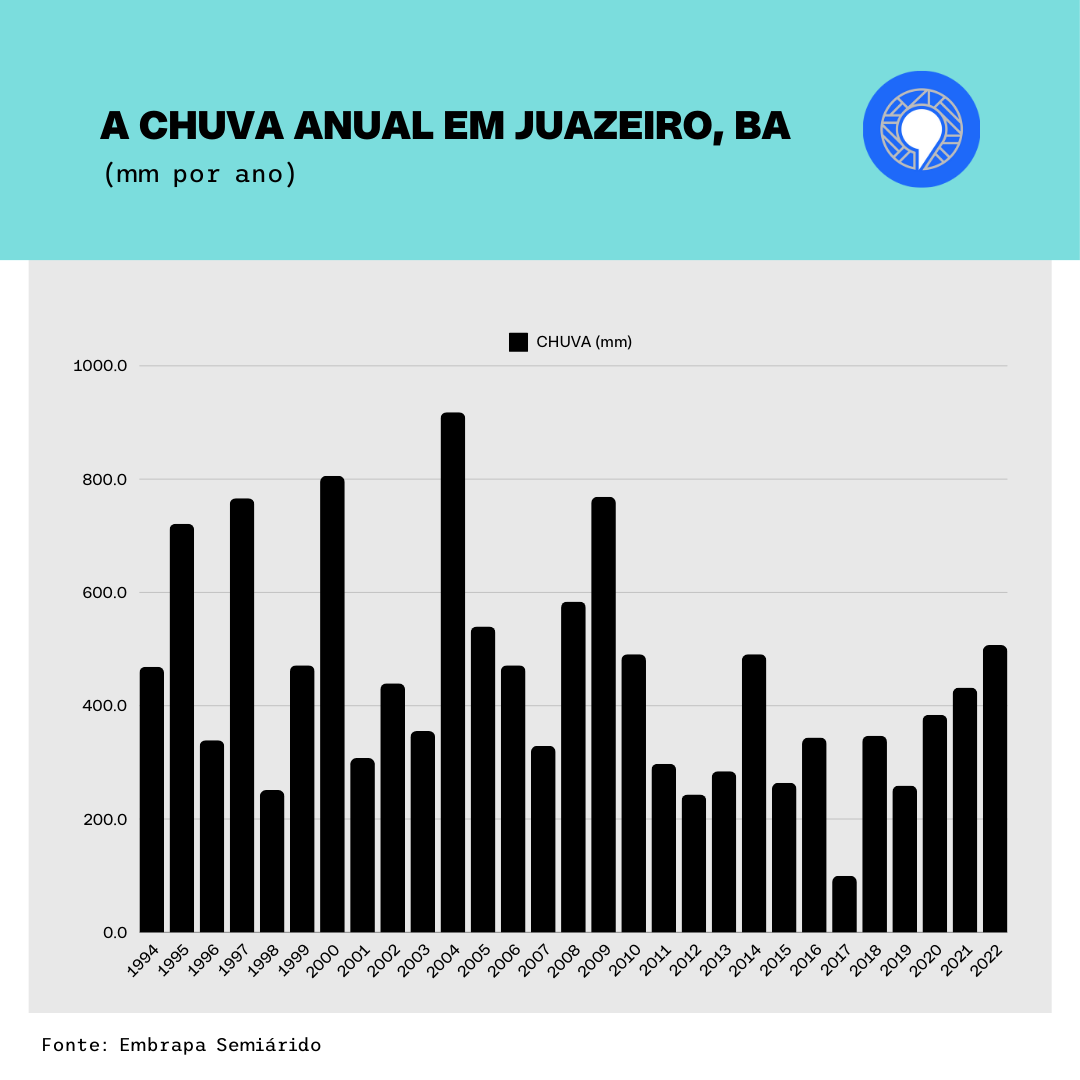

Quem atua na região, traduz o cenário com dados menos abrangentes, mas que refletem a realidade local. O Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), organização não governamental fundada em 1990, uma das 12 que formam a Rede Ater Nordeste de Agroecologia, acompanha as chuvas na região desde 1994. Usando dados da Embrapa Semiárido, constata a curva descendente da média anual de precipitação pluviométrica. É com essas informações que o IRPAA trabalha junto às famílias agricultoras do norte da Bahia, como se verá nessa série de reportagens.

A partir de informações como essas, em março deste ano, a equipe do IRPAA publicou documento constatando que “aridez no Brasil não é novidade, pois desde 1992 o volume médio de chuvas é inferior

a 600 mm/ano, com evapotranspiração potencial na casa dos 3.000 mm/ano, o que lhe confere em determinados intervalos de tempo, índices de aridez inferior à 0,2 (categoria árida)”.

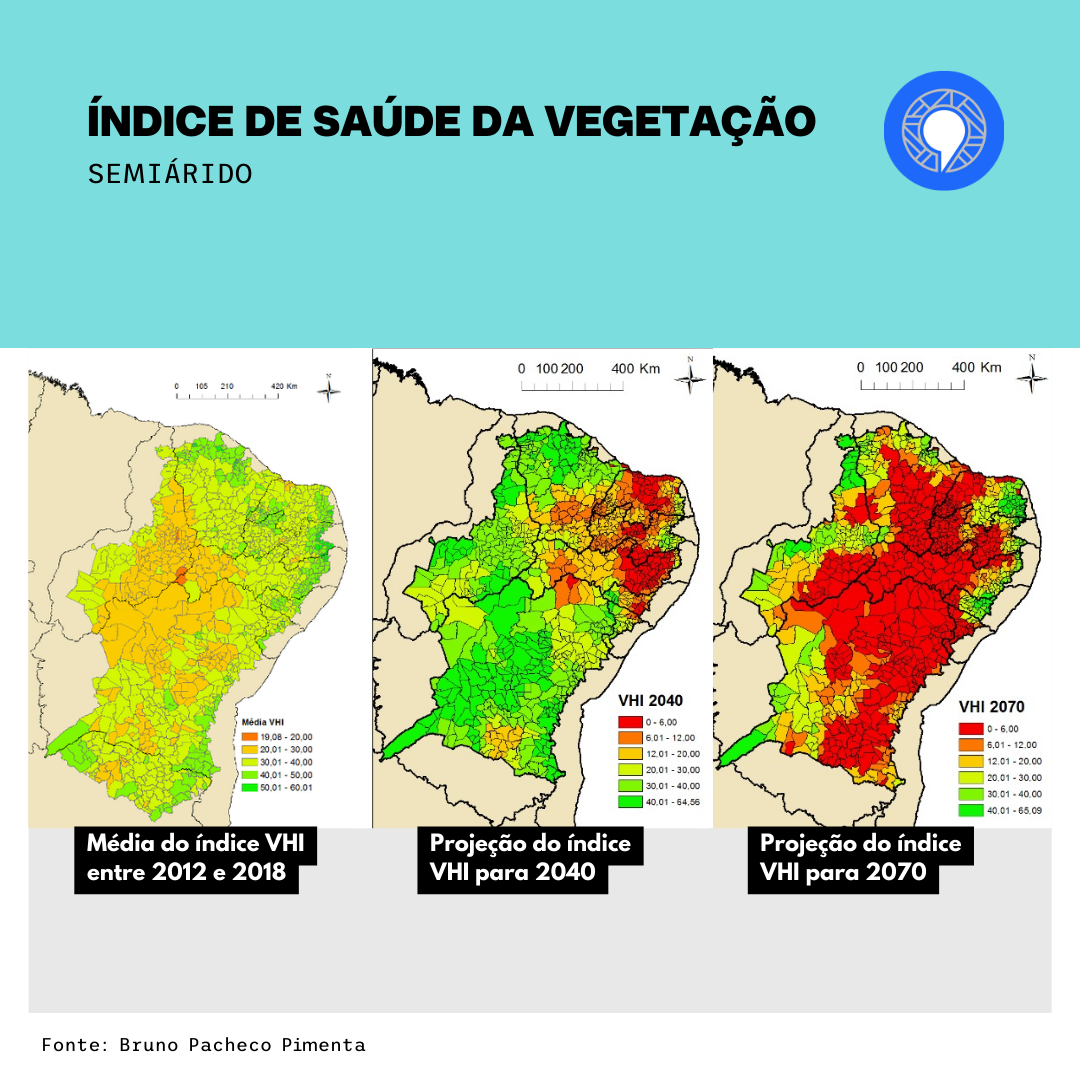

As estiagens recorrentes e prolongadas fragilizam a cobertura vegetal, o que acelera a degradação do solo e, em consequência, o processo de desertificação. O mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (USP), Bruno Proença Pacheco Pimenta, calculou a perda de saúde da vegetação da caatinga e dos cultivos agrícolas da região, projetando cenários para os anos de 2040 e 2070. Em seu estudo, Pacheco Pimenta considerou o aumento da temperatura média da região e a ocorrência de secas extremas ou ocasionais.

Suas estimativas podem ser visualizadas nos mapas abaixo:

Combinação de fatores

Será que, para enfrentar um fenômeno de dimensões planetárias, bastaria a aplicação do conceito de convivência para explicar a melhoria da vida das pessoas em centenas de comunidades? Não é só isso, como enfatiza Luciano Silveira, integrante do grupo gestor da Rede Ater NE: “´é uma combinação de fatores”.

Tornou-se lugar comum associar a adoção de tecnologias “alternativas”, principalmente as cisternas de placas, como chave para explicar a melhoria da qualidade de vida no semiárido. Silveira assegura que o fenômeno é mais complexo. “Passa pela biodiversidade do que é cultivado sem depender de perímetros irrigados, de sementes transgênicas ou de rebanhos geneticamente melhorado em condições artificiais. Passa também pelo conhecimento compartilhado, na contramão da apropriação privada dos recursos da natureza, pela democratização do acesso à terra e àgua e pela gestão coletiva de insumos e equipamentos”, explica.

Os conceitos de agricultura orgânica e agroecologia surgem entre os anos 1925 e 1930 com o botânico inglês Albert Howard, que trabalhou e pesquisou o tipo de agricultura praticada pelos camponeses na Índia, no qual ressaltava a importância da utilização da matéria orgânica e da manutenção da vida biológica do solo.

A agroecologia é prática agrícola que incorpora questões sociais, culturais, políticas, ambientais, éticas e energéticas. É um conceito que abrange todo o ecossistema, e não apenas a produção e o consumo de alimentos. Em oposição às monoculturas e ao emprego de transgênicos, dos fertilizantes industriais e dos agrotóxicos, a agroecologia tem como objetivo beneficiar a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da sociedade e da natureza.

Silveira, que é um dos coordenadores da AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia, organização que atua na região da serra da Borborema, na Paraíba, reforça não ser novidade o fato de que a ecologia do semiárido estar condicionada ao clima. “A novidade é a exacerbação disso”, completa. Alinhado ao que diz Malvezzi, ele defende que a sociedade civil organizada soube valorizar a experiência e o conhecimento de quem vive na região. “Isso produziu um conjunto de inovações que potencializaram a capacidade de conviver com o semiárido”.

A construção de mais de um milhão de cisternas de placas de concreto criou, segundo Silveira e Malvezzi, uma malha hídrica descentralizada, democratizando o acesso à captação d’água, contrariando o paradigma das grandes obras decididas de cima para baixo. “Isso possibilitou que a sociedade se encontrasse com as potencialidades do bioma em um novo padrão de produção agrícola: a agroecologia”, explica o gestor da Rede Ater NE.

O paraibano Antônio Cadete, o agricultor de Solânea que deu a surpreendente resposta sobre a melhoria da vida em meio ao clima cada vez mais extremo, é enfático ao afirmar que o principal fator das mudanças não foi a cisterna: “Foi o conhecimento da natureza que, hoje, nós temos, a troca de experiências com outros agricultores. Os técnicos falavam em agroecologia, mas a gente achava que era uma coisa estranha e distante, mas aí entendemos que já fazia parte da nossa vida, que nossos pais e avós já conheciam”.

Roberto Malvezzi atribui mudanças à sociedade civil e movimentos sociais

Crédito: Arnaldo Sete/Marco ZeroMalvezzi conta que, para chegar às cisternas, ao encontro com o bioma e ao reconhecimento dos saberes do povo da região, a sociedade avançou “na base de experiência e erro. Trouxeram algaroba do Peru nos anos 1940, criaram ema, bancos públicos financiaram fazendeiros que importaram gado europeu, até camelo tentaram introduzir. Foi quando os pesquisadores da Embrapa e das universidades disseram ‘peraí, temos que estudar a caatinga’.”

Para o assessor da CNBB, a contribuição da ciência precisa ser reconhecida. “A parte técnica foi importante porque era preciso entender como a caatinga sobrevive às secas? Como os animais da caatinga sobrevivem às secas? Você precisa aprender a se prevenir no tempo da chuva, ter água para o tempo que não vai ter chuva, produzir ração para o tempo da seca. Os povos que vivem no gelo têm desafios semelhantes, armazenando aquilo que se produz, guardando também para os animais sobreviverem”.

Governo Federal anuncia conservação da caatinga

A Marco Zero procurou os ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Meio Ambiente para saber quais os planos do Governo Federal para a região. Até o momento de publicação desta reportagem de abertura da série especial, não houve resposta às nossas demandas. Se houver, publicaremos a seguir em outra matéria.

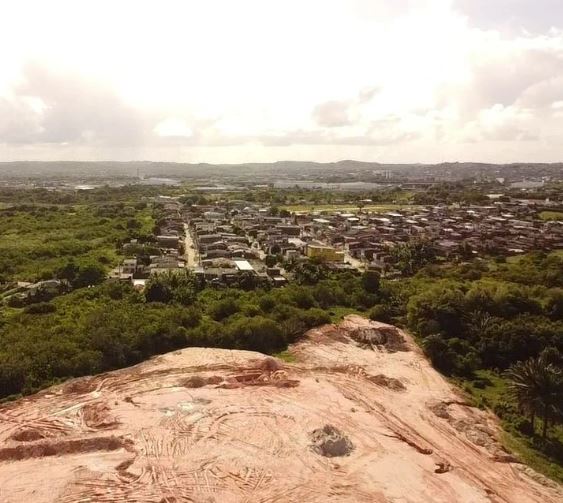

No entanto, no dia 10 de junho, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve em Juazeiro, na Bahia, e em Petrolina, Pernambuco, na Missão Climática pela Caatinga para lançar uma campanha nacional de enfrentamento à desertificação em companhia do secretário-executivo da Convenção de Combate à Desertificação da ONU (UNCCD, na sigla em inglês), Ibrahim Thiaw.

Marina Silva disse que “as melhores políticas públicas vêm da sociedade, o programa Um Milhão de Cisternas veio da sociedade, o Sistema Únido de Saúde veio a sociedade, dos sanitaristas, as políticas ambientais vêm do movimento ambientalista e da academia”.

Durante o evento, o ministério reforçou as iniciativas do Governo Federal para a conservação e recuperação da Caatinga:

1. O Fundo para o Meio Ambiente Global destinará R$ 30,2 milhões para o projeto Conecta Caatinga (gestão integrada da paisagem para o enfrentamento da mudança do clima).

2. Fundo do Marco Global para a Biodiversidade aprovou R$ 50 milhões para o projeto “Arca: Áreas Protegidas da Caatinga” (expansão e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e o envolvimento das comunidades locais na Bahia, em Pernambuco e no Piauí).

3. ICMBio, por sua vez, anunciou a seleção de 12 propostas prioritárias para criação de novas Unidades de Conservação até 2026. Estão em análise a ampliação do Parque Nacional da Serra das Confusões (PI), a Floresta Nacional de Açu (RN), o Refúgio de Vida Silvestre do Soldadinho do Araripe (CE).

4. Lançamento do livro Manejo Florestal da Caatinga, que consolida resultados de 40 anos de experimentação da sociedade civil e de pesquisadores com o manejo sustentável do bioma.

5. Criação da Rede de Pesquisadoras e Pesquisadores no Combate à Desertificação e Mitigação das Secas, para apoiar a implementação da Política Nacional de Combate à Desertificação.

Agroecologia ajuda a deixar no passado as imagens da miséria e da fome

Crédito: Arnaldo Sete/Marco Zero- Leia todas as reportagens da série:

Jornalista e escritor. É o diretor de Conteúdo da MZ.